大樓越造越高,體量越來越大🧑🧑🧒,造型結構越來越復雜,面對強震和颶風等自然災害,這些建築能否屹立不倒🗝🦵?“小震不壞,中震可修🤟🏻,大震不倒”是建築結構抗震設計的理念🆔,大震不倒🔃,是否就意味著高昂的造價?

面對國家重大戰略需求,上海防災救災研究所所長、我校土木工程學院特聘教授李傑認為🙅🏽,建設韌性城市,結構分析和設計理論需要變革🌶,精細化分析與整體優化設計勢在必行。“打個不恰當的比喻,臺風過境,有些大樹可能會倒🚪,竹子反而不會,所以🃏,增加承載力儲備的傳統做法,未必就一定沒有風險,而且承載力儲備就意味著高成本,最重要的是🏙,長此以往,結構工程和防災科學就會裹足不前。”

經過15年的持續科研攻關,李傑領銜的“復雜建築結構精細分析與整體抗災性能調控關鍵技術”項目給出了更安全更經濟的答案:基於建築結構的精細化分析,對建築結構進行整體抗災性能優化,可以提升大型復雜建築結構整體抗災性能🏷,並顯著降低結構造價♗。日前,該項目在上海市2019年度科學技術獎勵大會上榮獲科技進步一等獎。

李傑教授在工地現場

李傑介紹👨🏻🚀,要實現結構精細化分析與整體抗震優化設計🚵♂️,需要解決三個關鍵難題🐷:材料非線性的合理反映👧🏻、結構破壞的準確模擬👗🧏🏻♂️、復雜結構的優化設計。“在強震作用下,材料會出現非線性行為,比如混凝土會開裂甚至壓碎🫛🏊,鋼材會屈服甚至斷裂🏋🏿♀️,傳統的結構設計理論,無法反映這些非線性行為,更談不上從材料損傷到結構破壞的全過程模擬。”

李傑帶領團隊追本求源,建立了鋼筋混凝土復合材料彈塑性損傷理論,構建了混凝土彈塑性隨機損傷物理模型,首次實現了鋼筋混凝土復合材料靜、動力非線性行為的綜合反映。美國科學院院士、工程院院士巴讓特(Bazant)教授盛贊該模型是“一個出類拔萃的混凝土模型”。

李傑教授和課題組陳建兵教授在上海中心工地

“在國際上,這是一個長期懸而未決的難題。我們的理論成果經過了充分的實驗驗證🧄。”李傑說🫓,“6年🙅🏽♀️,1042組實驗🤾,我們課題組的任曉丹副教授和同學們一起付出了艱苦的努力。”

值得一提的是,2010年,該損傷模型被納入我國《混凝土結構設計規範》,這是國際範圍內首次將混凝土損傷模型引入國家標準。“設計規範引入理論模型的案例很少,設計規範強調應用,我們的損傷模型理論性比較強,但好用。”任曉丹告訴記者🧫,十年的應用證明,損傷模型在設計界大受歡迎💇🏼♂️,並形成了自己的話語體系。比如,針對大震非線性分析的結果,設計師們的討論模式通常是這樣的:“有哪些損傷?損傷在哪些位置🛫?” “算出來的損傷主要集中在哪個部位?哪些損傷可以減少一些?”……

李傑教授和課題組任曉丹副教授在塞爾維亞貝爾格萊德主持第一屆損傷力學國際會議

理論創新的價值遠不只於此。李傑介紹,損傷模型並不僅僅適用於結構抗震設計👩🌾,山東建築大學將損傷模型應用於復雜建築結構的移位🪡🧕🏻,“準確地模擬了托換梁混凝土開裂過程和新老混凝土界面脫離過程”,該技術成果與山東建築大學多年來的研究成果一起獲得了2014年國家技術發明二等獎。

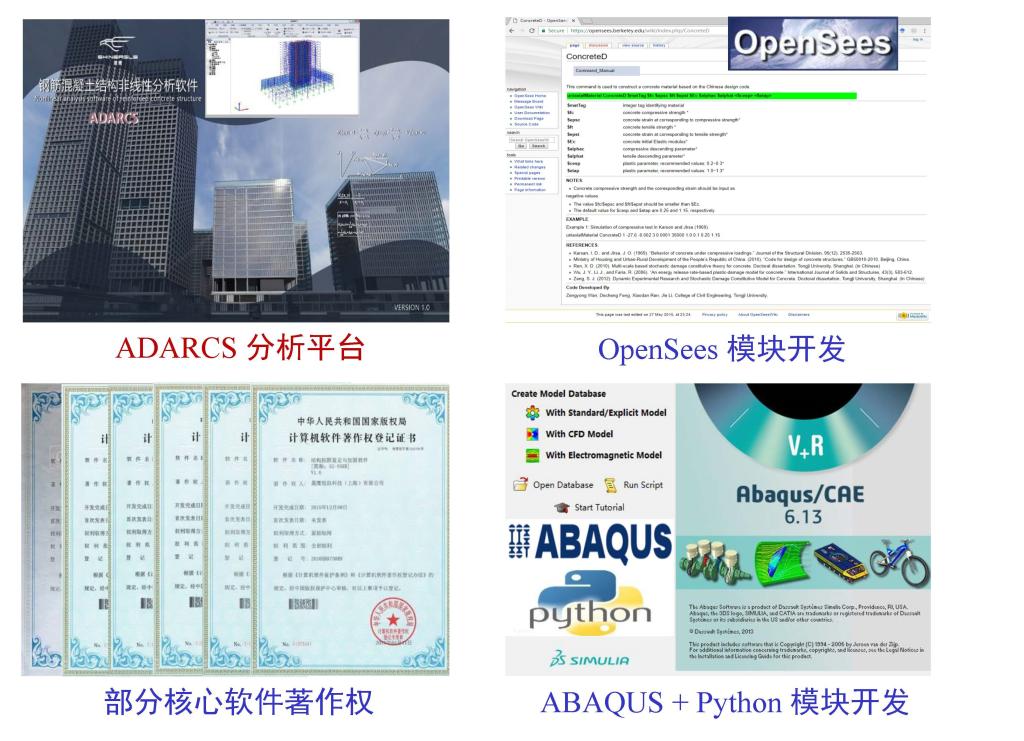

在理論創新的基礎上,團隊研發了大型結構非線性分析軟件系統ADARCS,建立了復雜建築結構的精細化分析技術平臺,實現了復雜建築結構從材料損傷到結構倒塌全過程的精細化分析🧑🍳♜。李傑告訴記者👇🏽,該技術解決了諸多歷史難題,如框架梁坍塌效應的模擬👩❤️👩、復雜構件的受力分析等等🔆,在國際上均處於技術領先地位。

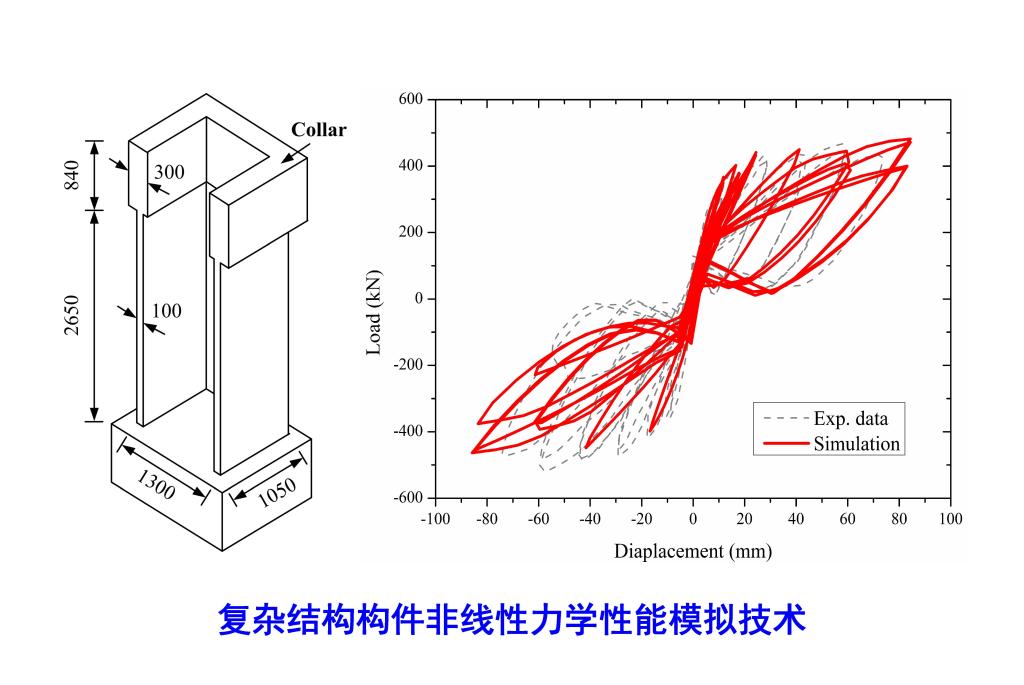

“比如這個美麗的蝴蝶形曲線,是開口剪力墻的滯回行為模擬曲線🙅,也是國際上知名的難題。很多人能做出這個試驗,但無法通過模型模擬出這個曲線。我們發展的技術🙆🏻♀️,完美再現了這類極具挑戰性的試驗結果👨🏿🎨。”李傑說🩸🫨,這個蝴蝶形的曲線在國內外各大國際會議報告現場收獲驚嘆無數,“這個曲線有隱式和顯式兩種算法,隱式結果更穩定,國際上能做出顯式曲線的,一個巴掌數得過來🤵🏽♂️,但能做出隱式曲線的☹️,目前只有我們課題組♟。”

據悉🌆,軟件開發後,李傑團隊還在國際知名開源結構分析軟件平臺OpenSees上以“中國規範模型”名義貢獻了模塊,並基於國際知名有限元平臺ABAQUS進行了二次開發。

結構精細化非線性分析軟件與模塊研發

揭開了大型復雜建築結構從材料損傷🤞🏼、構件破壞到結構倒塌全過程的神秘面紗🕚,有了軟件的加持,對各類建築整體抗災性能進行精準調控就不再是難事🖼。“常規優化♔,主要體現在用鋼量上。” 李傑介紹👩❤️👩♤,基於可靠度的結構敏感性分析🧑🏻,依據指標敏感度進行結構優化設計🧗🏻♂️,在確保結構滿足規範要求的同時,可以顯著降低結構造價🚵♀️,比如6月28日剛剛開工的蘇州第一高樓中南中心,抗震優化設計後,僅主體結構構件,即可節約鋼材1067.4噸👂。

“另外一種優化,是實現了主體結構與減振裝置的一體化設計🤤。基於精細化分析,針對薄弱部位👆🏻,可以設計減震裝置的布置位置和形式等,顯著提升建築的整體抗災性能😁。”李傑說。

項目代表性工程應用

據悉🖇,項目已獲得5項國家專利🚴、5項軟件著作權,出版學術專著1部🧎🏻♂️➡️,發表SCI/EI論文78篇。截止2017年💝,成果已直接應用於30余座大型復雜結構的精細化分析與優化設計,顯著提高了結構的抗震性能🧛🏽。據不完全統計,全國在建300米以上的超高層項目中,有10%的項目直接應用了該技術。項目成果近三年實現直接經濟效益4.75億元🌧,間接經濟效益7.85億元。(魏丹)