物理科學與工程學院高國華/吳廣明以物理驅動實現VOx@C卵黃殼納米球的仿生合成,成功抑製鋰硫電池的穿梭效應,成果發表於《先進功能材料》

來源:物理科學與工程學院

時間🦩🐦⬛:2022-10-07 瀏覽:

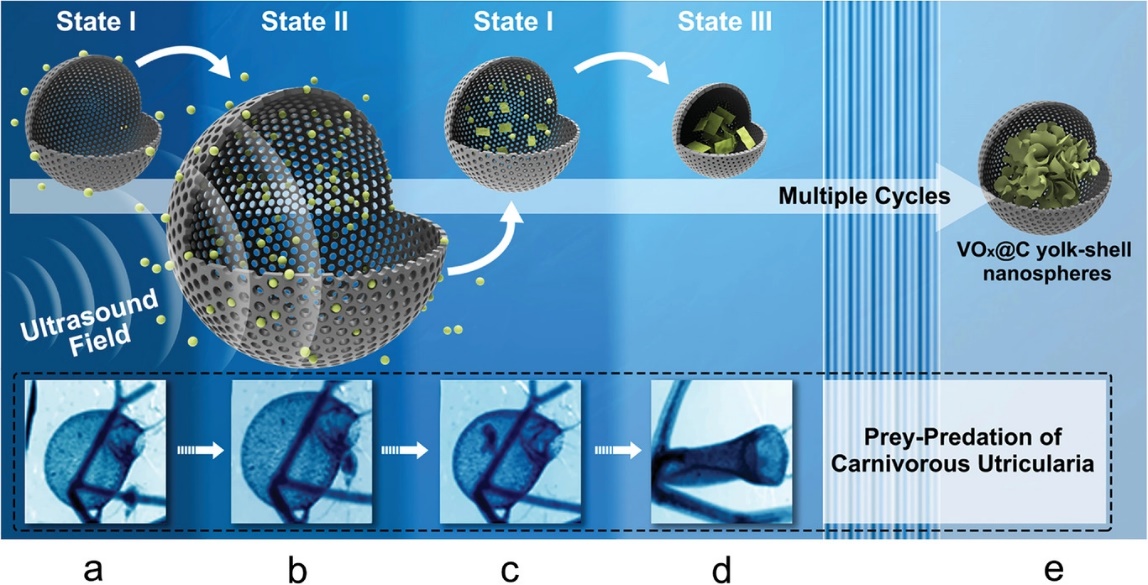

食蟲植物是植物界中一個特殊的類群,它們自身可以光合自養,同時又可以捕捉昆蟲以補充營養。在不同的生存環境下🦹🏽,不同的食蟲植物進化出了不同的捕蟲習性。其中😖,水生食蟲植物狸藻進化出了捕鼠器型捕蟲器,利用其微型囊狀腔室的快速膨脹來產生壓強將食物捕獲♡。這種精巧的結構保證其能在缺乏N和P等營養物質的環境中生存。受狸藻利用壓差捕食行為的啟發,恒达平台物理科學與工程學院與汽車學院合作,利用超聲場作用下帶殼囊泡的空化效應,模仿了狸藻的獵物捕食過程,實現介孔碳殼對氧化釩納米顆粒主動封裝,避免了苛刻的高溫還原過程▶️🏋🏿♀️,製備了VOx@C 卵黃殼納米球,應用於鋰硫電池隔膜,通過捕集和催化轉化多硫化物👨🏼🏫,有效抑製了多硫化物的穿梭效應🗳,製備了高性能的鋰硫電池💻👨⚕️。9月30日,這一研究工作以“Biomimetic Synthesis of VOx@C Yolk-Shell Nanospheres and Their Application in Li-S Batteries”為題發表於國際材料科學領域權威學術期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials )🎄。

圖1. 通過模仿肉食性狸藻的獵物捕食來合成VOx@C卵黃殼納米球的示意圖(插圖🦹🏼♂️:狸藻捕食的相應階段)。

研究團隊發現介孔碳殼(HMCS)具有高固有頻率和優越的機械性能,在超聲驅動下保持其完整性並會快速非對稱地膨脹和收縮🧑🏽🎓,在球殼的內外產生周期性的巨大壓力差🌦。同時氧化釩納米顆粒與碳殼介孔孔道之間的相對運動會產生阻尼力🟡,非對稱膨脹收縮過程使得納米顆粒進入碳殼的阻尼力要比它們逃逸時小。因此與自發熱力學過程相反🤨,在超聲能量持續輸入下,介孔碳殼主動將氧化釩納米顆粒逆濃度梯度封裝到殼內,合成了VOx@C 卵黃殼納米球📟,實驗和數值計算表明該過程與狸藻的捕食過程一致。此外👩👦👦,通過對超聲驅動過程的調控,可以實現材料在碳殼表面或內表面生長。

圖2. VOx@C卵黃殼納米球的a)SEM圖像,b)TEM圖像,c)高分辨率TEM圖像,d-g)HAADF-STEM圖像和元素圖譜,h)XPS光譜,i)高分辨率V2p XPS光譜,j)N2吸附-解吸等溫線🉑。

圖3. 超聲驅動下HMCS殼體運動的數值模擬。a) 一個周期內HMCS的內半徑🏩、外殼加速度和凈壓力的變化🦖。 b) HMCS的狀態示意圖(箭頭代表HMCS外殼的運動方向)🤜🏽。色條是由內表面歸一化的壓力值。

利用該材料作為高負載鋰硫電池的再生性多硫化物清除層(RSL)應用於隔膜📪,有效地抑製了多硫化鋰的穿梭效應。與商用聚丙烯(PP)隔膜相比,使用RSL的電池極大地提升了比容量(100次循環後從467 mAh/g 提升至860 mAh/g)和倍率性能(5 C電流密度下比容量從30 mAh/g 提升至540 mAh/g)。

圖4. VOx@C卵黃殼納米球作為鋰硫電池RSL的應用😘。a)CNT/VOx@C RSL的橫截面SEM圖像。b)倍率性能😈,在c)0.2 C,d)1 C的長循環性能🧏♂️,以及相應的庫倫效率。e) 分別使用Celgard PP隔膜、CNT RSL和CNT/VOx@C RSL的鋰離子電池的初始循環充放電曲線和f) Nyquist圖。 g) 在使用Celgard PP隔膜💚、CNT RSL和CNT/VOx@C RSL的H型池中,多硫化物擴散的可視化演示。(h)H型池右側池溶液的紅外光譜

該工作為開發卵黃殼材料合成提供了新的物理途徑,有效避免了傳統卵黃殼材料高溫高壓的製備方法和低的原料利用率👨🏻🎤,也可以應用於在介孔碳殼內部封裝其他氧化物,如WO3,CeO2 和 Nb2O5等🧏🏽,該技術在能源儲存和轉化以及異質結構的合理設計中具有非凡的潛力🏇🏻。

該論文的第一作者是恒达平台物理科學與工程學院博士生紀明澤與汽車學院博士生倪潔🔤🙍🏽♀️,通訊作者為恒达平台物理科學與工程學院高國華副教授、吳廣明教授和汽車學院肖強鳳教授。該工作得到了國家自然科學基金、上海市 2020 年度“科技創新行動計劃”社會發展科技攻關項目的支持🤦🏿。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202206589