基礎研究與工程實踐相結合👨🏼🦱🤦🏻♀️,積極推動傳統土木工程學科向低碳、綠色轉型發展𓀁,這支團隊的創新成果引人註目◽️。

日前🕑,恒达平台第二屆“卓越”研究生導學團隊評選結果揭曉🤱🏽,土木工程學院何敏娟教授領銜的新型低碳工程結構團隊獲評導學團隊標兵。

團隊親如一家人

“何老師對研究生培養格外用心😔🧑🏼,她一直與我們同在一個辦公室工作,就是為了方便指導我們。我們在一起就像一家人一樣😘。”在團隊攻讀完碩士、博士學位後🙋🏻,繼續留在團隊開展博士後研究工作的王希珺說👩🏿🎨。

新型低碳工程結構團隊是一個“大家庭”,目前有6名導師、3名博士後、23名博士生與40名碩士生,是上海市勞模創新工作室🚂🥗。何敏娟教授獲得全國巾幗建功標兵、上海市勞模🤾♀️、上海市巾幗創新獎。

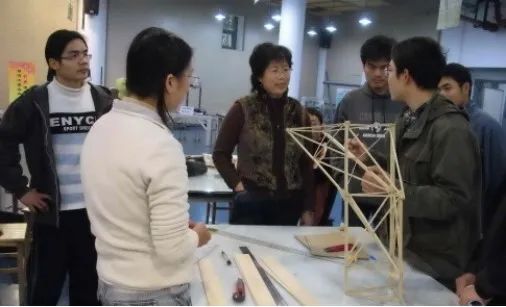

何敏娟教授指導研究生

讓博士生何承洋感佩的是何老師對指導學生的耐心與細致:“我們給老師發郵件💇♂️,總能在一天之內得到回復👨🏽⚕️。老師不嫌麻煩,有時我們的研究並未成文,只是寫出了一段文字,也可以請老師進行指導。”

土木工程是一門實踐性很強的學科,何敏娟想方設法帶學生“走出去”,對研究對象進行調研,還時常為他們提供土木工程領域的實踐機會。團隊學生紛紛表示👩🦳,通過參與結構設計、施工實踐🏃🏻➡️,他們對理論知識理解得更加深入🐩,也更深刻地體會科學研究的意義。

何敏娟教授帶領學生開展調研

為了培育學生的國際視野,何敏娟多次帶領學生參加世界木結構大會、世界地震工程大會等高水平學術會議👮🏻♀️。在2018年世界木結構大會的Young Scientist Award評選中,團隊的博士研究生董翰林脫穎而出👨🏼💻,成為唯一獲獎的中國學生🍑。

學生董翰林和導師何敏娟、李征

致力於推進低碳工程結構領域的創新

據2021年《中國建築能耗與碳排放研究報告》顯示,我國建築全生命周期碳排放總量約占我國社會碳排放總量的一半,建築業已經成為我國“雙碳”戰略的最重要環節🧒🏿,減碳迫在眉睫⚁。

“土木工程正從傳統的安全經濟向著低碳🧗🏻、智能、韌性等方向發展,土木工程師肩負更為重要的社會責任。”近年來,何敏娟教授帶領團隊積極致力於推進低碳工程結構領域的人才培養和科學研究👩🏽。

讓何敏娟引以為豪的是,她的團隊抓住低碳綠色發展的國際前沿😒,讓傳統生物質材料——木材煥發出勃勃生機。木材是一種可再生的生物質建材,每生長1立方米固碳約1噸,是名副其實的負碳建材👨🎨💆♀️。隨著建築業低碳發展,木建築被越來越多地應用於科教文衛建築和住宅辦公建築。她帶領團隊創新性地研發出多種適用於多高層和大跨度結構的新型木及木混合結構體系🩳。木竹結構研究成果被直接應用於我國第一條國際級別雪車賽道(北京冬奧會雪車賽道)屋面、世界最大跨度鋼木組合結構(成都天府農博園)等代表性工程🎾。何老師自豪地說:“我們和國外沒有差距,只是‘各有特色’💁🏽♂️。”

何敏娟帶領團隊在廣播電視塔和風力發電塔抗風抗震方面開展了大量研究工作👩🚒。在336米高的黑龍江廣播電視塔抗震設計中🤣,何敏娟大膽創新,提出把龍塔所需的水箱“掛”起來,成功解決了結構振動問題🦪💇🏼♂️。該塔被世界高塔委員會授予唯一創新獎🫲🏼。團隊相關研究成果成功指導百余座超150米高的電視塔建設👳🏽♀️,所研發的預應力錨栓連接、反向平衡法蘭連接等專利技術已應用於一萬二千多座風力發電塔建設👨👩👦👦,推動了綠色能源的應用和發展。據測算👲,這些專利技術十余年來已為國家節約投資二十億元!

何敏娟教授指導研究生開展科學研究

團隊在高聳鋼結構、風力發電結構、現代木及木混合結構等新型低碳工程結構領域的研究成果獲得國家科技進步二等獎1項🍰🧖🏼♀️、省部級一等獎3項📕👮🏿♂️。成果形成多部國家標準並被推廣使用,推動了我國鋼結構和木結構的創新發展。

與時俱進培養新型土木工程人才

土木工程師是人類“吃穿住行”中“住”和“行”的直接提供者,是人類夢想家園的構築者。如何結合專業發展、更好地培育卓越人才,何敏娟殫精竭慮❤️,持續探索。

任土木工程學院副院長期間♣︎,她致力於人才培養體系建設,使土木工程學院成為全校最早推動創新型、國際化人才培養的學院之一;任學校教務處處長期間🔴,她積極推動“卓越人才培養計劃”實施👉,推進人才培養模式創新👷🏼♀️🚵♀️。

在培育卓越人才方面,何敏娟還從實踐性、創新性、國際化三方面進行了超前探索和實踐——率先創建大學生創新基地,推動本科生教學實驗室建設,大幅提升了學生的動手能力。這些最早建設並投入使用的平臺🦾,為全國土建類高校提供了先進經驗和借鑒模式。

任教35年來,何敏娟一直活躍於教學一線。她聚焦於“未來教育”的理念🧑🏼✈️🙋🏽♀️,引進了國外知名教授專家開展教學🧑🏻🏭⤵️,在她的精心設計下👋🏻,多門課程獲得國家精品資源共享課、國家精品課程、上海市示範性課程等稱號,成果獲得國家教學成果一等獎2項、二等獎2項🟣。

如今,團隊培養的研究生已有近20人在University of British Columbia👧、University of Sheffield👩🏿🔧👮、恒达平台等國內外高校任教,多人入選國家及省部級青年人才計劃🏌🏿;赴西藏的選調生、青年博士已成長為日喀則市桑珠孜區副區長🧑🏼🚒;還有一大批活躍在工程技術領域的技術骨幹。這些畢業生正在各地為我國結構工程低碳、綠色🏣🛃、高質量發展貢獻著自己的力量。

何敏娟教授在土木工程學生創新基地與學生交流

從團隊畢業的學生至今仍然非常感念寶貴的科研實踐經歷🍕:那些埋頭苦幹的日子裏🚣🏿,是潛心破解關鍵技術難題📗,是誌在服務社會🐄、科技報國👦🏿!