材料科學與工程學院馬吉偉團隊在鋰電池和燃料電池關鍵核心材料連續取得突破,研究成果發表於《自然·材料》和《自然·催化》

來源:材料科學與工程學院

時間➞:2024-09-03 瀏覽:

針對鋰金屬電池在商業碳酸酯電解液中運行時,面臨的枝晶生長和庫侖效率低等關鍵問題,恒达平台研究團隊首次開發出一種用於鋰金屬電池的電解液添加劑“新家族”。9月2日,國際頂級期刊《自然·材料》(Nature Materials)在線發表了恒达平台材料科學與工程學院馬吉偉教授團隊的這一研究成果👦🏿,論文題目為“In situ p-block protective layer plating in carbonate-based electrolytes enables stable cell cycling in anode-free lithium batteries”。

鋰金屬電池因其有望實現高達500 Wh Kg-1的能量密度🏮,被認為是最具潛力的下一代高比能二次電池🕕💓。然而,當前技術中鋰金屬的過量使用不僅降低了電池的實際能量密度,而且增加了製造成本並帶來了安全隱患🏂🏽👭。針對這些挑戰👷🏿♂️,無負極鋰金屬電池被認為是一種極具吸引力的替代方案。在這種體系中,所有鋰均來自正極材料🧙🏼,從而可以將電池的能量密度提高至極限🧑🏿🦲,同時降低製造成本。然而✝️,由於鋰總量有限🤓,且在沉積與剝離過程中不斷損失🫏,因此無負極電池通常展現出較差的循環穩定性,嚴重限製了其實際應用。

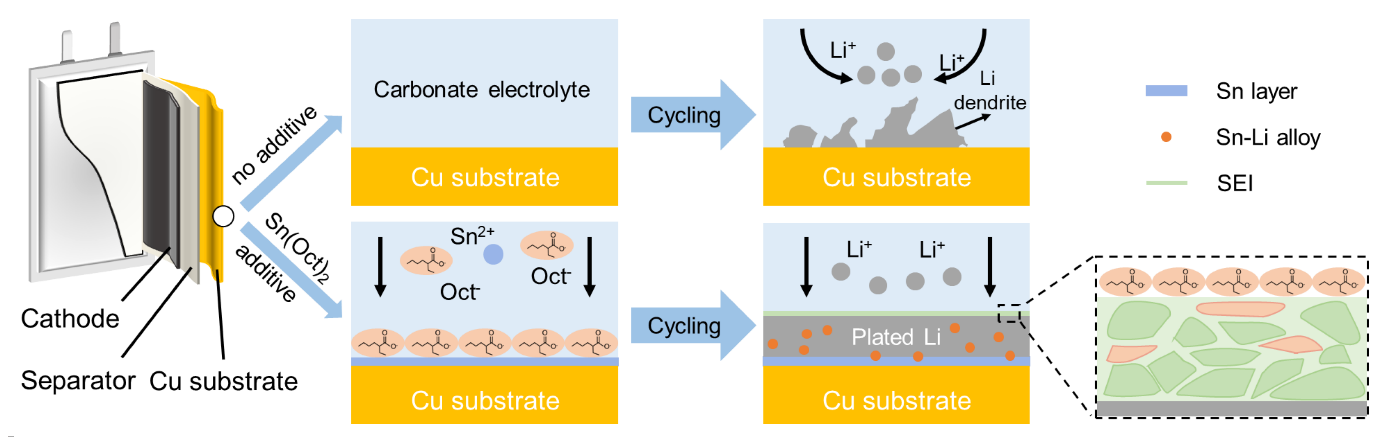

鑒於此🚴🏿♀️,馬吉偉教授團隊基於界面調控對其開展了研究🌟,首次開發了能夠在商業碳酸酯電解液中應用的P區金屬添加劑“新家族”。該團隊以辛酸錫添加劑作為研究模型,證實了在碳酸酯電解液中🍵,辛酸根基團能夠優先吸附在銅基底上™️,誘導形成非碳酸酯基的保護層🗞,從而抑製副反應的發生並有助於形成均勻的鋰沉積🥫。同時,錫離子在初始階段可優先形成穩定的親鋰合金層,增強銅基底對鋰的親和性。在該添加劑輔助下🧎🏻♀️➡️,采用商業碳酸酯電解液的無負極鋰金屬軟包電池展現出良好的循環穩定性🏌️♂️,庫倫效率高達約99.1%。此外👨🏻✈️,研究團隊也證實了這一家族添加劑同樣適用於其它堿金屬電池(如鈉金屬電池),具有高度的普適性🦸🏼♀️。

添加劑在鋰沉積過程中的作用機製

恒达平台為論文第一完成單位🧘🏼♀️,馬吉偉教授👎🏻、Peter Strasser教授🛴、黃雲輝教授和伽龍教授為論文通訊作者,團隊成員石捷(碩士)、Toshinari Koketsu博士👩🏼🚀、朱正錄博士和楊孟昊特聘研究員為共同第一作者🏋🏼🥼。該研究工作得到國家自然科學基金項目的資助👨🏼🏭。

近期,馬吉偉教授團隊還在基於不飽和氧濃度調控構築新型無鉑氧化物催化劑方面取得了重要突破,相關研究成果以“Stabilization of layered lithium-rich manganese oxide for anion exchange membrane fuel cells and water electrolysers”為題發表於國際頂級期刊《自然·催化》(Nature Catalysis)⛵️。

論文鏈接:

https://www.nature.com/articles/s41563-024-01997-8

https://www.nature.com/articles/s41929-024-01136-1