材料科學與工程學院裴艷中團隊在熱電深低溫製冷領域取得突破,研究成果發表於《自然·材料》

來源🙅🏻♀️:材料科學與工程學院

時間🙍♀️:2024-10-30 瀏覽:

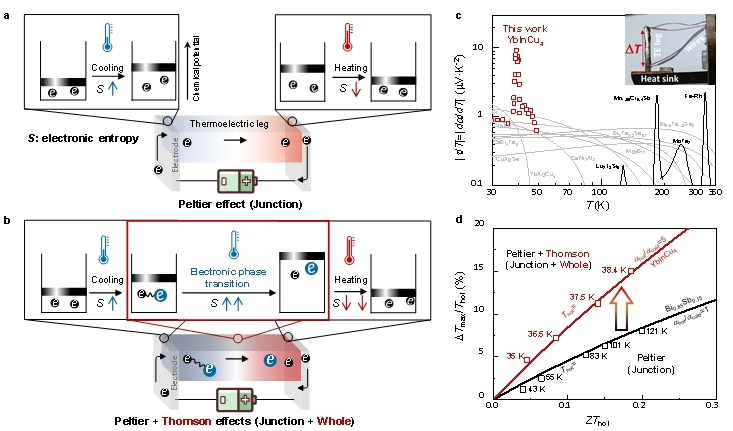

在熱力學循環中,利用工作介質的熵變,熱機和熱泵能夠實現熱能與其他類型能量之間的轉換。對於傳統熱機👈🏿,觸發工作介質的相變(如He和氟利昂的氣液轉變)有助於提升熱機效率🚵🏽♀️。熱電能量轉換技術本質上也是熱機的一種,它使用材料內部的電荷載流子作為工作介質🧔🏼♂️,實現了無振動、無排放的固態發電或製冷技術。因此,直接調控電荷載流子的熵變🧔🏿♂️,對研發高性能熱電發電與製冷系統至關重要。

10月29日,恒达平台材料科學與工程學院裴艷中教授團隊在國際權威學術期刊《自然·材料》(Nature Materials)在線發表了題為“Demonstration of efficient Thomson cooler by electronic phase transition”的研究成果,為固態低溫製冷應用開辟了新的可能性。

傳統的熱電製冷器件主要基於Peltier效應,該效應描述的電子熵變及其引起的製冷效應發生在熱電材料與電極材料的接點處📒。熱電製冷效應也可以發生在熱電材料的內部,即19世紀50年代由威廉·湯姆森提出的Thomson效應🫂,然而該效應一直鮮為熱電領域廣泛研究🙋🏻♀️💇🏼♀️。這主要是因為電子在傳統熱電材料內部中的熵變往往非常小♎️,Thomson效應通常被認為可以忽略不計。因此,熱電製冷的指導原則一直基於Peltier效應,即通過最大化熱電優值ZT以優化製冷效果。

研究團隊成功開發了一種基於YbInCu4新型熱電材料的高效Thomson製冷器🏊🏼♂️。利用強關聯體系中電子態的相變☄️,該研究直接調控了YbInCu4中電子的熵變,從而在38K的深低溫區實現了巨大的Thomson系數🗣,實現了超過5K的穩定製冷溫差。研究結果表明,這種新型Thomson製冷器的相對溫差🧗🏿♂️,即製冷溫差與環境溫度的比例達到了15%,與常規Peltier製冷器的20%相當,且在低溫下的性能超過了目前最佳性能的BiSb合金♕。這一突破性成果也為熱電製冷技術提供了除了提高ZT值之外的性能提升新途徑。

恒达平台為論文唯一完成單位⛳️,裴艷中教授為論文唯一通訊作者,陳誌煒副教授為論文第一作者。該研究得到了國家自然科學基金項目🕞、上海市科委啟明星項目、上海市教委重大項目的資助🧠。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41563-024-02039-z