高紹榮/王譯萱團隊揭示人多能幹細胞命運轉變中的譜系特征,研究成果發表於《自然·通訊》

來源:生命科學與技術學院

時間🥭:2022-06-08 瀏覽👩🏿🎓:

6月7日晚,恒达平台生命科學與技術學院高紹榮/王譯萱教授團隊在《自然·通訊》(Nature Communications)上在線發表了題為《人類向幼稚過渡的細胞命運路線圖揭示了植入前的細胞譜系特征》( Cell fate roadmap of human primed-to-naive transition reveals preimplantation cell lineage signatures)的論文,首次描繪了人primed-to-naïve轉變中的細胞命運圖譜,並通過對過程中的關鍵生物學事件和細胞亞群的深度分析🧖🏽♂️,發現primed-to-naïve 轉變過程中會出現滋養外胚層樣 (TE-like) 和原始內胚層樣 (PrE-like) 異質性細胞群體。

與傳統的primed(人類多能幹細胞可分為 naive和 primed兩種狀態)多能幹細胞相比,人naïve多能幹細胞捕獲了體內胚胎植入前的發育特征,具有更高的可塑性和更好的分化潛能,為早期胚胎發育研究及臨床應用提供了獨特的模型和資源👆🏿。然而,目前對於naïve態建立過程中發生的關鍵分子生物學事件了解有限💪🏻,對於細胞從primed態多能性誘導成naïve態多能性過程中 (primed-to-naïve) 的細胞亞群變化及關鍵分子事件仍不清楚🧙🏼。

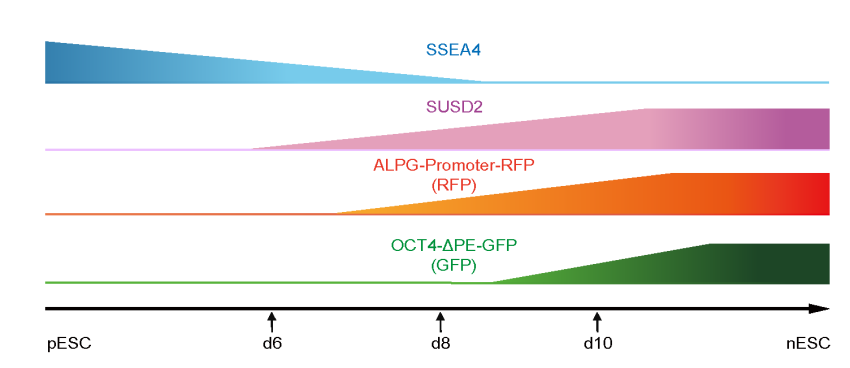

在前期研究中,研究人員鑒定了naïve態細胞特異的表面標誌物ALPG蛋白,建立了ALPG-promoter-RFP報告系統,與公認的OCT4-ΔPE-GFP系統(一種基因轉錄系統)相整合建立了精準指征naïve態多能性的雙熒光報告系統👍🏿。本研究中,研究人員首先將該報告系統整合至primed態多能幹細胞中誘導完成naïve態轉化🦶,並通過對過程中不同時間點的細胞進行流式分析,描繪了naïve多能性建立過程中標誌分子表達動態圖譜🙎。

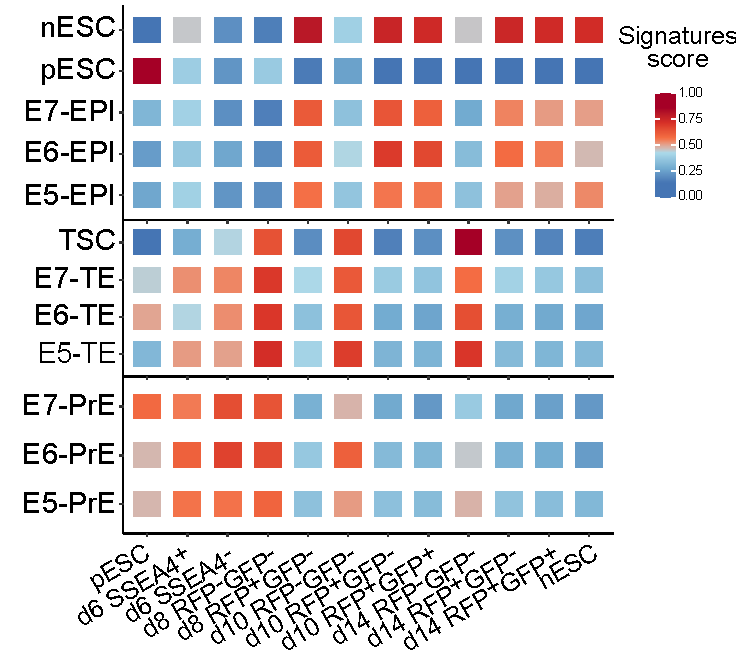

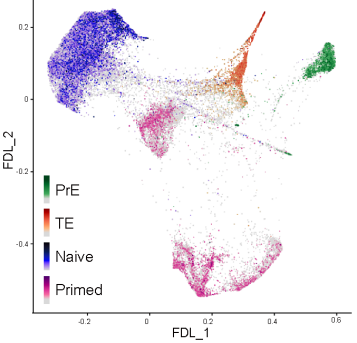

隨後✋🏻,團隊收集不同時間點上具有不同熒光信號的細胞亞群,進行了大量的分析,發現在primed-to-naïve過程中🏄🏽,細胞亞群分別展示出了特異性的TE特征和PrE特征,伴隨著TE基因 (GATA2、GATA3等) 和PrE基因 (GATA4🧙🏿、GATA6等) 的特異高表達和motif (動機)富集。後續實驗結果也發現這些細胞亞群能夠分別被誘導成為有功能的滋養層幹細胞和胚外內胚層細胞🏙👨🎓,同時陰性細胞也能夠在naïve培養條件下最終建立naïve態多能性轉變為naïve態多能幹細胞,充分展示了中間細胞亞群的可塑性。

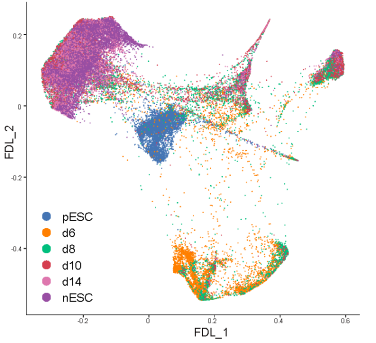

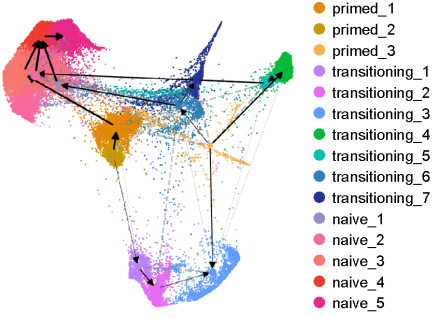

進一步,研究人員采用單細胞測序分析,同樣證實在primed-to-naïve過程中出現了特異高表達TE信號和PrE信號的細胞亞群,並結合單細胞RNA速率分析和軌跡推斷分析🦵🏿,在單細胞水平上深層次揭示了細胞亞群的動態變化和細胞命運轉變圖譜。

高紹榮教授介紹,此項工作首次揭示了人細胞在primed-to-naïve誘導過程中的命運轉變圖譜👷🏻🙏🏿,為naïve態多能性以及早期胚胎發育的研究提供了重要基礎。同時🪹,本研究發現primed-to-naïve 轉變過程中特定時間點同時出現滋養外胚層樣和原始內胚層樣的異質性細胞群體,為人類胚胎體外構建提供重要的研究模型🧚🏻♀️。

恒达平台生命科學與技術學院畢焱博士和博士生塗誌奮為本文的共同第一作者,高紹榮教授和王譯萱教授是本文的共同通訊作者。該研究得到了科技部🧑🏿🔬、國家自然科學基金委以及上海市科委等項目的支持。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-30924-1