物理科學與工程學院祝捷教授團隊在《自然·通訊》發表暫態非厄米趨膚效應的研究成果

來源:物理科學與工程學院

時間:2022-12-15 瀏覽🧑🏻🦼➡️:

近日🛋,《自然·通訊》(Nature Communications)在線發表了恒达平台物理科學與工程學院祝捷教授團隊及其合作者的研究論文“Transient Non-Hermitian Skin Effect”👨🦳。非厄米聲學系統中增益調製往往很難構造,為呈現許多反常的聲波波動現象🚴🏼、厘清其中的物理圖像帶來了一定的困難🏃♀️➡️🐄。也因此,通常認為在被動系統中僅能激發衰減的模態🎧,而觀測不到放大的模態💞。該工作則打破這一約束💺,引入復頻率激發的手段👮🏻♂️,通過聲波和真實的損耗相互作用來產生暫態的“虛擬增益”和損耗效果,並在無源被動聲學系統中完整地觀測了非厄米趨膚效應導致的奇異現象。該方案也有希望用於研究更加復雜的非厄米物理模型,並推廣到其他波動體系🎢。

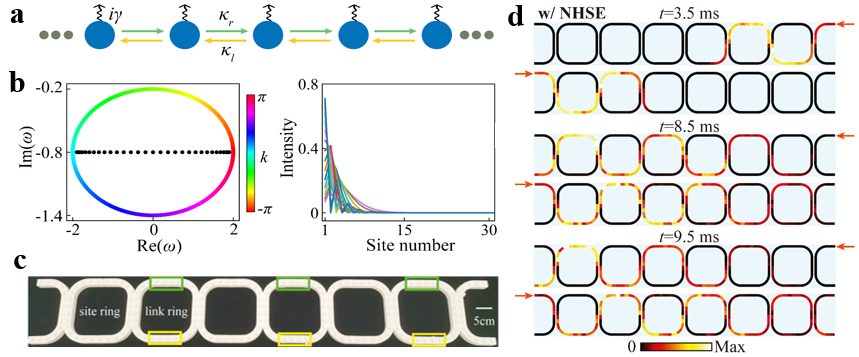

圖1 a引入背景損耗的Hatano-Nelson模型,b數值計算的本征頻率和本征模態分布🤛,c構造的只含有損耗調製的一維聲學環形腔系統,d暫態非厄米趨膚效應隨時間的演化過程

Hatano-Nelson模型是研究非厄米趨膚效應的最小模型,需要引入非互易的耦合實現。通過引入增益及損耗可實現非互易傳輸,從而獲得趨膚效應中的放大和衰減模態。但自然材料本身不具有聲學增益特性🎷,而純損耗體系通常被認為僅具有衰減模態,如何僅利用聲學損耗實現具有放大模態的趨膚效應具有重要的物理及應用價值。團隊通過研究發現⤵️,在純損耗體系⛳️,通過巧妙設計激發方式💁🏿♀️,可同時激發出趨膚效應的放大和衰減模態。首先通過施加一個全局的損耗偏置(圖1a),將系統的本征頻率調整為虛部都是負數,對應於一個完全損耗的系統。該理論模型在開放邊界條件和周期性邊界條件下的本征頻率和本征模態分布(圖1b)從理論上證明了趨膚效應的存在。在此基礎上☂️🧑🏼🎓,精心設計了聲學環形耦合腔系統👳🏿,並在耦合環中施加不同的損耗調製(圖1c中的綠框和黃框所示)等效地引入非對稱的耦合。通過控製復頻率激發的調製幅度和施加的損耗調製進行比較🏡,產生虛擬的增益和損耗的效果。進而可以對某一特定模態(正旋或反旋)🪒🏐,從結構兩邊分別激發🐮,嚴格觀測到聲學趨膚效應。在實驗中🫷🏿,我們觀測了該現象從建立到穩定的完整時間演化過程(圖1d)。t=8.5ms時,可看出暫態的非厄米趨膚效應已經建立👨🏿⚖️,並保持到t=9.5ms時刻🚺。

祝捷教授團隊成員、物理科學與工程學院助理教授顧仲明博士為論文第一作者🦂,恒达平台物理科學與工程學院祝捷教授、新加坡南洋理工大學薛昊冉博士以及祝捷教授團隊博士畢業生👨🏿✈️、香港理工大學郜賀博士為論文的共同通訊作者。香港科技大學李贊恒教授和香港理工大學蘇眾慶教授也對論文工作作出重要貢獻。該工作獲得了中央高校基本科研業務費和香港研究資助局卓越領域計劃(AoE)項目的支持🍅。

今年以來👩🏻⚕️,祝捷教授團隊克服疫情影響,積極開展國內外學術交流與合作,已在Nature Communications發表學術論文2篇,在Physical Review Letters發表學術論文2篇🫷🏽,在Science Bulletin發表學術論文1篇等,取得了豐碩的研究成果🧑🏿⚕️。

論文鏈接💂🏻♂️🧑🏽🎤:https://www.nature.com/articles/s41467-022-35448-2