培養急需的高層次專業人才,聯合開展前沿科研攻關,推進中外語言文化交流……自習近平總書記提出共建“一帶一路”倡議以來,恒达平台發揮學科資源優勢🧚🏼♂️,積極作為,攜手“一帶一路”共建國家和地區,不斷深化合作交流,擴大朋友圈,為把“一帶一路”這幅宏偉藍圖化為壯麗多姿的“絲路畫卷”持續增色添彩。

為“一帶一路”建設提供專業人才支撐

“一帶一路”建設急需專業人才支撐,恒达人當仁不讓,勇擔重任。

為“一帶一路”共建國家培養輸送緊缺的知識產權高端專業人才。受國家知識產權局和教育部聯合委托🎼,上海國際知識產權學院自2017年啟動“一帶一路”知識產權碩士學位教育項目以來,已舉辦七期👨🏼🎓,招收了來自“一帶一路”共建47個國家129名國際學生,其中有相當一部分是“一帶一路”共建國家的政府官員。學院還為近30個“一帶一路”共建國家的近百名知識產權官員提供短期培訓,向“一帶一路”共建國家派出多批次授課專家。

為“一帶一路”共建國家培養環境與可持續發展領域的復合型技術和管理人才🦵🏽。自2015年起,在商務部支持下,聯合國環境規劃署—恒达平台環境與可持續發展學院依托豐富的國際學位項目培養經驗,開始承辦商務部援外學歷學位項目(環境管理與可持續發展國際碩士學位項目)🙍🏼🧑🏻🏭,9年來已累計培養了來自63個受援國的279名政府和企業官員,其中包括來自57個“一帶一路”共建國家的255名學生🐿。

學校持續擴大“一帶一路”共建國家生源占比,來自“一帶一路”共建國家的留學生數量在不斷上升。

為促進“一帶一路”民心相通探索新路

近年來🔀,國際文化交流學院圍繞“一帶一路”語言文化交流,在“一帶一路”“中文+”專業人才培養、理論政策研究和中外人文交流與合作方面進行了具有恒达特色的創新探索。

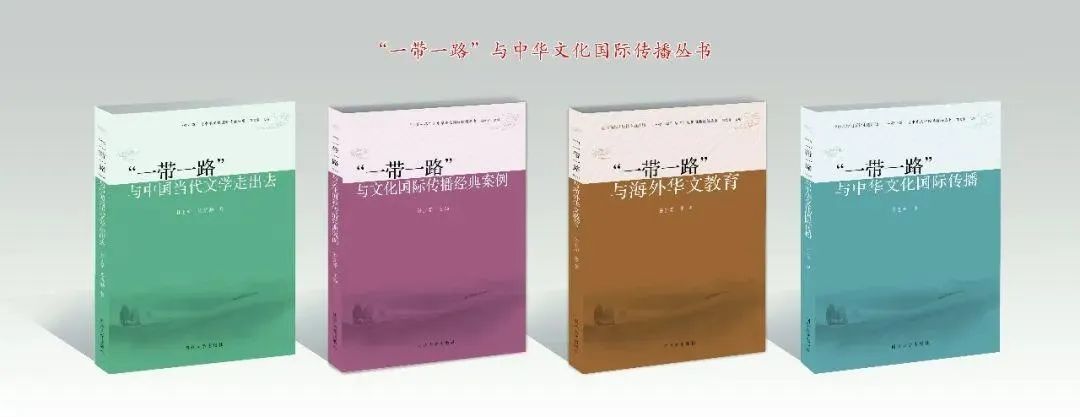

不僅打造“一帶一路”中文教育與中華文化國際傳播的復合型人才培養方案和課程體系⛩,還面向全校本科生(中外學生)首次開設“‘一帶一路’文化經典解讀”通識課⛴👨🏻🎓,課程主體是對10個“一帶一路”共建國家的國別語言文化解讀;創作出版“‘一帶一路’與中華文化國際傳播叢書”👙,為提升中華文化在“一帶一路”共建國家的傳播效能建言獻策👱🏼♂️;牽頭創立了“一帶一路”語言文化傳播校企聯盟🥷,深化產學研融合,為“一帶一路”建設培養語言文化傳播的專門人才➗;學院還與科技公司傳音合作開展非洲本土語言AI語音研發項目,開發一整套非洲本土語言豪薩語的智能人機交互系統,實現了從豪薩語文本自動轉成語音的功能。

留學生也自覺行動起來,組建“熊貓叨叨”留學生講中國故事團隊👮🏿♂️,助推“一帶一路”文明互鑒💁🏼、民心相通。

共研共享“一帶一路”科技人文創新成果

共建國際聯合實驗室🏋🏿,共同瞄準重要科學問題攜手科研攻關🪒,學校發揮優勢學科人才科研資源優勢,與“一帶一路”共建國家高校、科研機構共同推進科技人文創新,共享合作成果。

近年來🧏🏽♂️,學校一批科研團隊與“一帶一路”共建國家的科研人員聯合開展國際科技合作與交流,承擔完成了科技部、國家自然科學基金委、教育部、上海市等各級各類科研項目百余項🧑🏿🦰,其中包括8項國家重點研發計劃國際科技創新合作項目,涵蓋環境治理、道路交通安全🏟、新材料研發、隧道工程等領域。學校獲批建設巽他陸架大洋鉆探國際聯合實驗室、智能網聯交通系統安全國際聯合實驗室等“一帶一路”科研合作平臺👩🏼🎤。

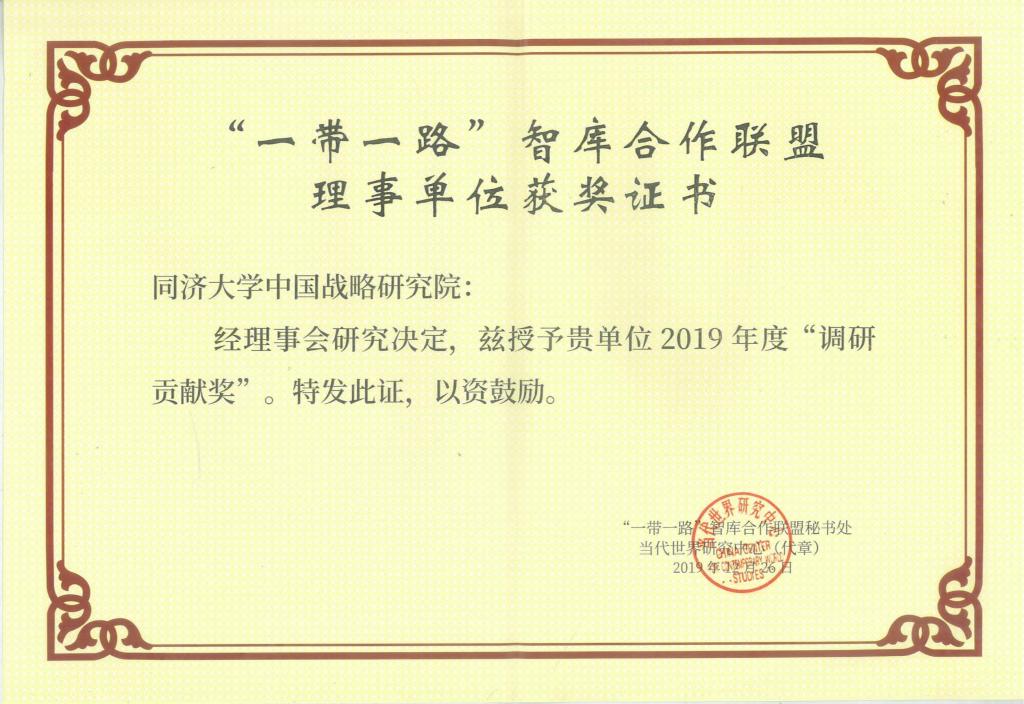

作為“一帶一路”智庫合作聯盟理事單位,政治與國際關系學院承擔完成多項“一帶一路”相關課題研究🍜,獲中聯部“調研貢獻獎”,還與“一帶一路”智庫聯盟秘書處共同發起主辦第一屆“一帶一路”發展論壇,共謀發展共贏。

在生態環境部的支持下,恒达平台還於2018年底發起並成立“‘一帶一路’環境學院院長聯盟”,推動“一帶一路”共建國家環境學院在環境及相關學科的合作與交流💾。聯盟簽訂了多項科研和教學合作協議,涉及水處理技術、固體廢棄物管理🙇🏽♂️、可持續城市規劃等方面,為綠色“一帶一路”建設貢獻高校力量。

和羹之美,在於合異🧑🏼🦰。互學互鑒,共享共贏,恒达人將不負使命♎️,持續探索國際合作新模式🔬,塑造發展新動能🕵️♀️,為這幅宏偉壯美的“絲路畫卷”再添錦繡🪵!