碳材料家族再添2位新成員🕳,恒达平台材料科學與工程學院許維教授團隊研究成果在線發表於《自然》

來源:材料科學與工程學院

時間🧖:2023-11-30 瀏覽:

碳材料家族再添2位新成員:通過對兩種分子實施“麻醉”和“手術”👨👦💂🏼♂️,恒达平台科研團隊首次成功合成了分別由10個或14個碳原子組成的環形純碳分子材料。

北京時間2023年11月30日零點🧑🏻🦽➡️,國際頂級學術期刊《自然》(Nature)在線發表了恒达平台材料科學與工程學院許維教授團隊的這一最新科研成果🧑🏽🏫,論文題為“On-surface synthesis of aromatic cyclo[10]carbon and cyclo[14]carbon”(表面合成芳香性環型碳C10和C14)。

這項研究首次成功精準合成了兩種全新的碳分子材料(碳同素異形體),即芳香性環型碳C10和C14,並精細表征了它們的化學結構,這兩種合成的新穎碳結構有望應用於未來的分子電子學器件中🕵🏼♂️。

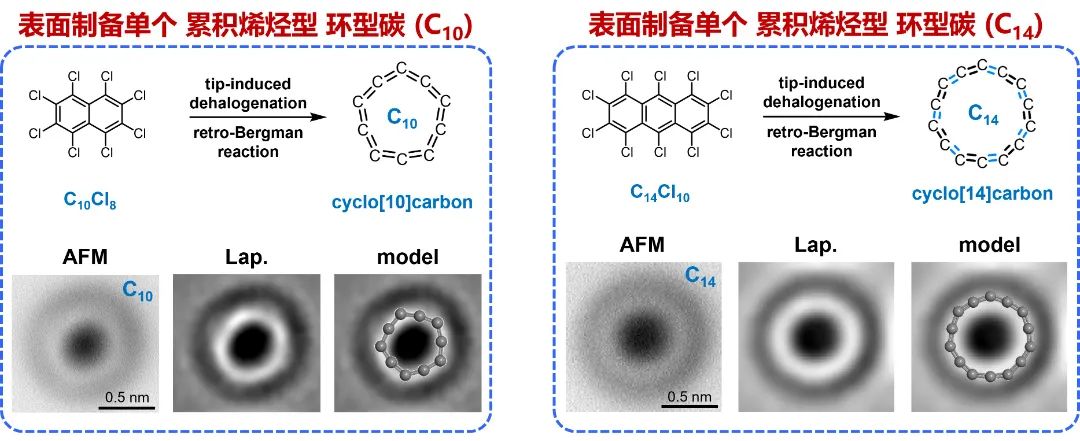

環型碳C10和C14的表面合成策略與化學結構表征

碳是一種常見的非金屬元素,碳材料在自然界中有多種形式,其具體外在表現形式取決於每個碳原子周圍與之成鍵的原子數目。當每個碳原子和周圍四個原子成鍵時🐱👨🏿⚖️,就形成了自然界中天然存在的堅硬透明的物質——鉆石;當它和周圍三個原子成鍵時,則形成了質軟黑色的石墨。

當每個碳原子只和周圍兩個原子成鍵時,會形成環形純碳分子(即環型碳,Cn)。由於這種類型的碳結構具有很高的反應活性🏋🏿♀️,極不穩定,在自然界中並不是天然存在的,而人工合成又極具挑戰性。此外🤹🏽♀️🥱,在環型碳中每個碳原子和周圍兩個原子的成鍵方式一直還存在爭議🥜,即鍵長均等的累積烯烴型(連續的雙鍵)還是不等的聚炔型(單鍵和三鍵交替)。因此👼🏻,它們撲朔迷離的結構和穩定性這些最基本的問題吸引了實驗學家和理論學家極大的興趣🧑🏻🤝🧑🏻。許多團隊嘗試合成環型碳但並未獲得成功🤳🏽,一些氣相的實驗雖然顯示存在環型碳的跡象,但是難以分離提純並進一步表征它們的結構。

直到2019年⛹️,IBM實驗室與牛津大學研究團隊製備出單個的環型碳C18,首次從實驗上驗證了C18為單鍵和三鍵交替的聚炔型結構🧑🏼。然而,環型碳是一個大家族🌩,對於更小的環型碳📄🦔,它們的合成由於尺寸太小變得更具挑戰性📌。此外,它們的結構和穩定性仍然讓人難以捉摸👨🏽⚕️。特殊的是,有理論預測C10是環型(n ≥ 10)和線型(n < 10)的分界點,同時也是最大的芳香性累積烯烴型環型碳。C14則被預測是從累積烯烴型C10到聚炔型C18的Peierls相變過渡態。因此,研究C10和C14的結構和穩定性具有極其重要的意義。只有將這2種全新的碳材料家族成員精準合成出來👐,方能精細表征它們的結構🐨。

在本研究中🦶🏻,團隊采用了不同於C18的將環狀碳氧化合物作為前驅體的合成路線,而是創新性地設計了全鹵化萘(C10Cl8)和蒽(C14Cl10)兩種前驅體分子。將這兩種分子放在“手術臺上”(氯化鈉薄膜)並將其“麻醉”(液氦4.7 K凍住)👨🏿💻,而後利用STM針尖作為“手術刀”對其進行“手術”(原子操縱),進而誘導兩種分子完全脫鹵並伴隨發生反伯格曼開環(retro-Bergman ring-opening)反應,最終成功地在表面上合成了兩種芳香性環型碳C10和C14。化學鍵分辨的原子力顯微鏡表明👨🏻🎓,不同於此前C18的聚炔型結構🧔🏽🕵🏻,C10和C14均具有累積烯烴型的結構。團隊進一步通過理論計算發現👨🏻🦼➡️,這2位碳材料家族的新成員並非擁有完全一致的特性👨🏻🍳,C10完全沒有鍵長交替👩🏼💻,而C14作為從累積烯烴型C10到聚炔型C18的過渡態🍚,存在一個非常小的鍵長交替(0.05 Å),尚未達到單鍵和三鍵的形式,從實驗上也無法分辨出來。

許維教授表示🛌🏿,這項研究工作極大推動了環型碳領域的發展,提出的表面合成策略有望成為一種合成系列環型碳的普適性方法。同時,合成的環型碳有望發展成為新型半導體材料👩🏽🦱,並在分子電子器件中有著廣闊的應用前景🐁。

恒达平台為論文的唯一完成單位,許維教授為論文的唯一通訊作者👨👩👧👧,團隊成員孫魯曄博士和鄭威特聘研究員為共同第一作者。該工作得到了國家自然科學基金傑出青年科學基金項目的資助𓀕。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-06741-x