劉明賢團隊在自組裝碳超結構材料應用研究方面取得重要進展,成果發表於《先進材料》

來源:化學科學與工程學院

時間:2021-11-22 瀏覽:

近日🧠👩🏿🔬,恒达平台化學科學與工程學院劉明賢教授研究團隊從材料的微結構與表面設計角度出發🕙,提出了一種自組裝策略設計層狀碳超結構材料,實現了親質子活性位點的高效利用和低擴散能壘的快速離子遷移🌩,賦予碳基超級電容器超穩定和快速質子耦合電荷存儲動力學和高達上百萬次充放電循環。相關成果“Self-Assembled Carbon Superstructures Achieving Ultra-Stable and Fast Proton-Coupled Charge Storage Kinetics”以Research Article的形式在線發表於材料科學領域著名國際學術期刊《先進材料》(Advanced Materials, 2021)。

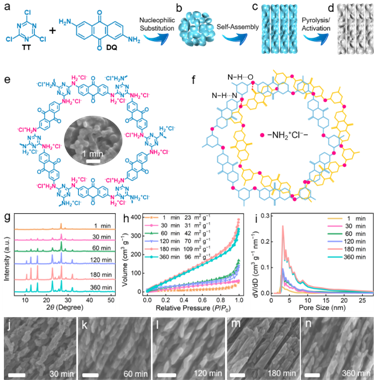

碳材料具有化學性質穩定👆🏽、原料豐富👨🏽⚕️、導電性高、環境友好等優點🎅🏿,已廣泛應用於超級電容器和鋅離子混合電容器等儲能器件。通過碳電極-電解質界面電荷的快速可逆吸脫附🦸🏼,碳基超級電容器可在幾秒甚至幾微秒內實現能量存儲和釋放,其理論工作壽命可達上百萬次充放電循環。在碳骨架中引入電化學活性位點可以增加電極贗電容,但通常面臨著電化學反應動力學遲緩和碳骨架堅固性差的困境🐸🏞,引發電極活性急劇衰減和循環穩定性不足等問題💆。因此🍄,如何設計兼具高能量密度、快速電荷存儲動力學和長循環壽命的碳基超級電容器頗具挑戰🧇。在這一研究中,研究團隊提出了一種基於“質子鹽”型多孔有機聚合物框架設計碳超結構材料的策略🌰,利用−NH2+Cl−−基團嫁接電子屬性互補的三聚氯氰(電子受體)和2, 6-二氨基蒽醌(電子給體)有機分子形成“質子鹽”型多孔有機剛性框架,通過分子內氫鍵和π−π平面堆疊生長機製促使有機骨架自組裝形成納米顆粒嵌入的層狀碳超結構材料🧑🏿🏫。

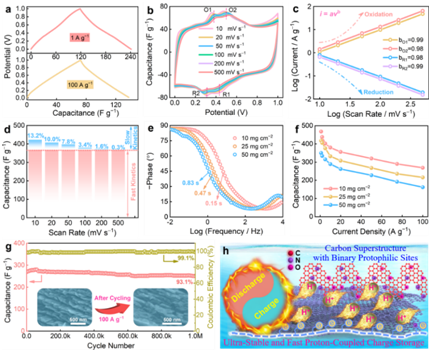

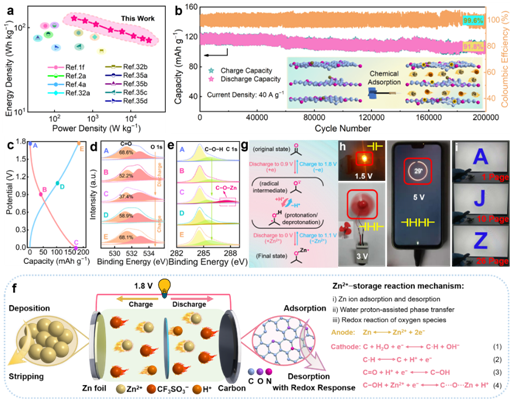

研究表明🛌🏽,設計的碳超結構材料可以有效降低結構中化學缺陷處的離子結合能壘,促進電極表面質子耦合電荷存儲💇,因而賦予構築的超級電容器高倍率長循環壽命(100 A g−1超大電流密度下✸,一百萬次循環後容量保持率為93.1%)和高能量密度(114 Wh kg−1)。這項工作為通過結構工程和表面化學設計改善碳材料電荷存儲行為提供了新的見解。

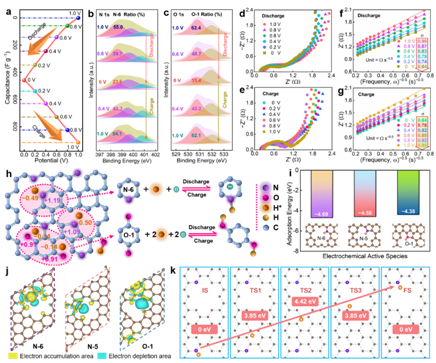

不同放電/充電狀態下的異位XPS能譜表征和交流阻抗測試揭示了超結構表面功能基團(N-6和O-1)與質子(H+)的相互作用🙅🏽♂️,促進N-6和O-1高度可逆的氧化還原反應♡👩🏼🔧。Bader電荷分析和DFT理論計算表明碳超結構材料中存在明顯的電荷傳輸,激發N-6和O-1活性位點周圍的H+👭🏻,有利於在電極表面產生吸附誘導的贗電容響應。

此外,Zn2+被廣泛認為是鋅離子混合超級電容器儲能過程中碳陰極的活性離子👩🏻⚖️,但質子(H+)是否具有活性仍然未知🤛🏻。電化學和異位能譜表征闡明了H+和Zn2+協同儲能機理,主要涉及可逆的H+吸附/解吸反應和Zn2+轉變兩個過程🐡。所組裝的鋅離子器件獲得了128 Wh kg−1的高能量密度和二十萬次的循環壽命。

該課題組近年來在碳基材料結構設計、功能集成及其儲能研究方面取得了系列進展➜,在Adv. Mater., J. Mater. Chem. A, Chem. Eng. J., Carbon等刊物上發表論文110余篇,44篇論文先後入選ESI高被引論文,28篇次論文入選ESI熱點論文🙂↕️,論文被Chem. Rev., Nature Mater., Nature Commun., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater.等引用6100余次,《新型碳基儲能材料結構設計與性能》獲得2019年度上海市自然科學獎三等獎🧑🏼🌾。

劉明賢教授為論文通訊作者,博士研究生宋子洋為論文第一作者。課題組朱大章教授🦾、李良春教授和甘禮華教授參與了相關研究工作📟。該研究工作得到了國家自然科學基金項目和上海市自然科學基金項目的支持🙆♀️。

論文鏈接🧑🏽🦳:https://doi.org/10.1002/adma.202104148