《應用物理評論》刊登物理科學與工程學院陳傑團隊在莫爾超晶格熱輸運領域的重要進展

來源:物理科學與工程學院

時間:2023-10-18 瀏覽👎🏼:

近日🧜🏽♀️,恒达平台物理科學與工程學院聲子學中心陳傑教授團隊與新加坡高性能計算研究所張剛教授合作,在《應用物理評論》(Applied Physics Reviews)上發表了題為“Impact of moiré superlattice on atomic stress and thermal transport in van der Waals heterostructures”的研究論文,深入揭示了層間轉角調控石墨烯/六方氮化硼莫爾超晶格面內熱導率的物理機製👨🏻🦽✯,並入選該期刊Featured Article在其官網恒达平台宣傳展示(https://pubs.aip.org/aip/apr)👨🦽➡️。

在垂直堆垛的二維範德華異質結中,晶格失配和層間轉角的變化導致了結構莫爾圖紋的出現🏄🏽♂️🙆,並賦予了莫爾超晶格體系新的全局對稱性🚵🏻,這會對層間相互作用產生周期性調製,並引發一系列新奇的物理現象🪐,例如莫爾聲子、莫爾激子👩🏻🦯➡️、拓撲相變以及莫爾超導性等。同時🦺,得益於製備技術的不斷進步🦮📘,動態調控石墨烯/六方氮化硼範德華異質結層間轉角的實驗手段日益成熟,這使得石墨烯/六方氮化硼莫爾超晶格成為第一個得到廣泛理論和實驗研究的莫爾超晶格體系,與層間轉角相關的一系列新奇物理特性也被揭示,例如Hofstadter Butterfly能譜📩、莫爾超晶格次級狄拉克點等💇♀️。

除了能夠對電子的能帶結構產生顯著影響🕗,層間轉角作為一種全新的調控手段還會顯著改變莫爾超晶格的聲子特性。例如在雙層轉角石墨烯以及黑磷體系中均存在所謂的“聲子魔角”💆🏼,即體系熱導率在特定層間轉角出現極值。此外😟,層間轉角依賴的莫爾聲子模式也已經被理論計算和實驗測量所證實。然而𓀑,現有研究主要關註於層間轉角對莫爾超晶格中特定聲子模式的影響🧖🏿♂️㊗️,但是人們對於層間轉角如何影響莫爾超晶格體系宏觀熱輸運性能,以及結構莫爾圖紋🏋🏼、原子應力分布和熱輸運性能之間的相互關系等深層次物理機製問題仍然缺乏清晰的理解。

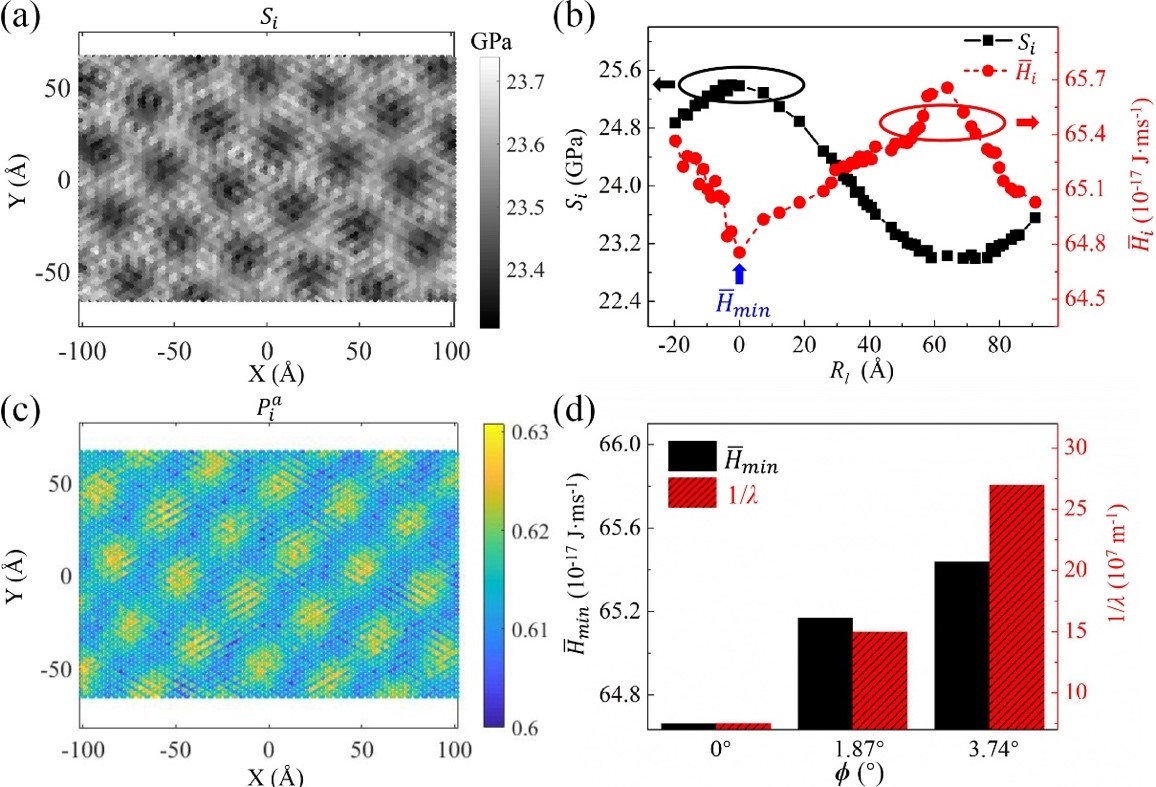

在這項工作中,陳傑教授團隊利用分子動力學模擬方法🧑🧒,系統研究了小角度層間旋轉下石墨烯/六方氮化硼莫爾超晶格面內熱導率的變化,並探究了其與原子應力幅值分布之間的關系📽,從原子熱流和聲子透射譜兩個方面揭示了莫爾超晶格面內熱輸運性能隨層間轉角變化的物理機製。研究發現,小層間轉角範圍內(≤3.74˚),莫爾超晶格面內熱導率隨層間轉角的增加而單調下降。原子應力幅值的分布具有與結構莫爾圖紋相一致的周期性,且在AA堆垛區域原子應力幅值處於最大值(圖1(a))。隨著層間轉角的增大,原子應力幅值的最大值迅速衰減🫶🏽。

為了闡明小角度層間旋轉下莫爾超晶格結構面內熱導率的轉角依賴特性,同時揭示其與原子應力和結構莫爾圖紋間的關系,本工作還從原子熱流的角度分析了其中的物理機製👨🏿⚕️。在AA堆垛區域,原子應力幅值為最大值👚,但原子熱流大小的幅值則處於最小值(圖1(b))。這表明原子應力與原子熱流間具有強烈的相關性,且與結構的周期性密不可分👃🏽,這直接證實了莫爾超晶格周期性的層間相互作用對面內熱輸運性質的重要調製能力。

圖1:(a)層間轉角為3.74˚時🩺,石墨烯/六方氮化硼莫爾超晶格中石墨烯層原子應力幅值的分布🤦🏽♂️🌷。(b)層間轉角為0˚時🐟,原子應力幅值(方點實線)和面內原子熱流大小幅值(圓點虛線)的分布。(c)層間轉角為3.74˚時,石墨烯/六方氮化硼莫爾超晶格中石墨烯層原子熱流方向偏轉量的概率( )分布。(d)不同層間轉角下面內原子熱流大小幅值的最小值

)分布。(d)不同層間轉角下面內原子熱流大小幅值的最小值 以及單位長度下周期數

以及單位長度下周期數 ,分別用實心以及虛線柱狀圖表示🛩。

,分別用實心以及虛線柱狀圖表示🛩。

除了原子熱流大小,本工作還同時分析了原子熱流方向對熱輸運性能的影響:面內原子熱流方向偏轉量的概率 反映了聲子散射的強度🫣🏌🏽,也顯示出了周期性變化💅🏽,其周期長度與結構的莫爾圖紋周期相一致(圖1(c))🔠。通過對比原子熱流大小的極小值與單位長度下莫爾周期數隨層間轉角的變化(圖1(d))🐅,本研究揭示了原子熱流大小和方向改變量兩者存在競爭機製,共同影響莫爾超晶格體系面內熱導率,並且明確了原子熱流方向變化在決定面內熱輸運性能上起主導作用。最後,本工作進一步揭示了低頻區聲子透射譜峰值下降和峰值位置藍移是導致面內熱導率隨層間轉角增加而下降的重要原因。

反映了聲子散射的強度🫣🏌🏽,也顯示出了周期性變化💅🏽,其周期長度與結構的莫爾圖紋周期相一致(圖1(c))🔠。通過對比原子熱流大小的極小值與單位長度下莫爾周期數隨層間轉角的變化(圖1(d))🐅,本研究揭示了原子熱流大小和方向改變量兩者存在競爭機製,共同影響莫爾超晶格體系面內熱導率,並且明確了原子熱流方向變化在決定面內熱輸運性能上起主導作用。最後,本工作進一步揭示了低頻區聲子透射譜峰值下降和峰值位置藍移是導致面內熱導率隨層間轉角增加而下降的重要原因。

該研究工作為理解莫爾超晶格系統中結構莫爾圖紋👄、原子應力分布和熱輸運性能之間的相互關系提供了清晰的物理機製解釋,為調控莫爾超晶格體系中熱傳導特性提供了新的有效途徑,這有助於更好地設計和優化新型低維納米材料,為可持續能源技術的發展和高效熱管理提供創新性思路。

我校物理科學與工程學院2019級博士生任衛君為論文第一作者,陳傑教授和新加坡高性能計算研究所張剛教授為論文共同通訊作者。該研究工作得到了國家自然科學基金、上海市科委、中央高校基本科研業務專項資金以及新加坡科技研究局專項基金等項目支持🏊🏼♂️。

論文鏈接:https://doi.org/10.1063/5.0159598