《物理評論快報》發表物理科學與工程學院任捷團隊最新研究進展:為何彈性波表面聲子自旋如此與眾不同👸🏽?

來源:物理科學與工程學院

時間🤞:2023-11-08 瀏覽:

近日🧑🏽🦱,物理科學與工程學院聲子學中心任捷教授團隊在《物理評論快報》(Physical Review Letters)在線發表了題為“Hybrid Spin and Anomalous Spin-Momentum Locking in Surface Elastic Waves”的研究論文🖋🥉,研究了彈性表面波中不同於其他表面波的自旋構成。

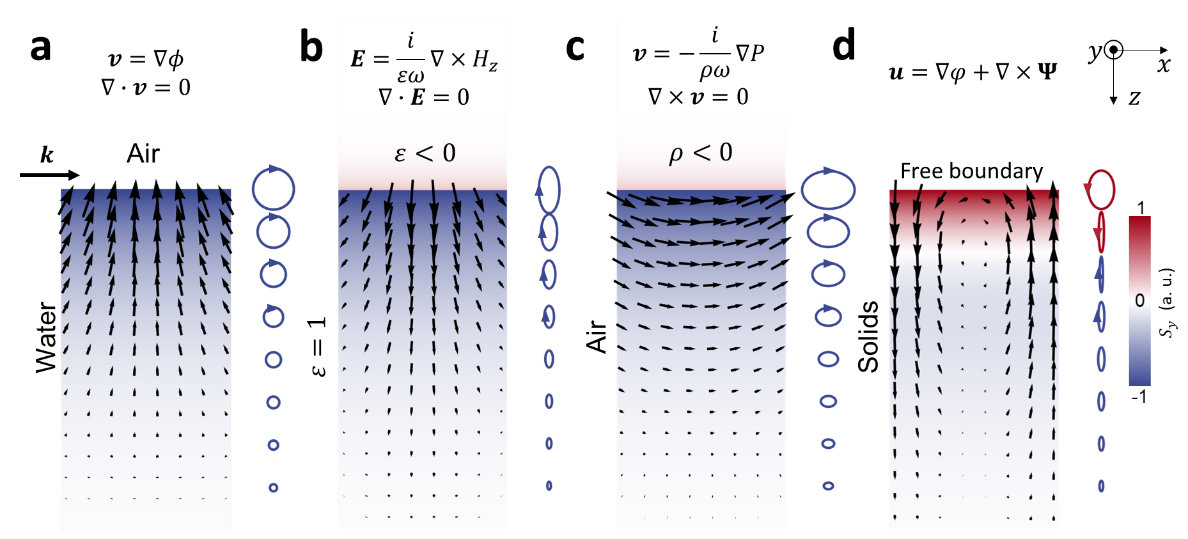

表面波的相關研究是波動系統研究中的重要方向。表面波的相關研究不僅可以增進人們對物理系統的基礎性理解💁🏿♀️,也可以為諸如超聲探傷等實際應用提供理論工具。表面波可以在多種介質中以不同的形式存在,如下圖🙎:

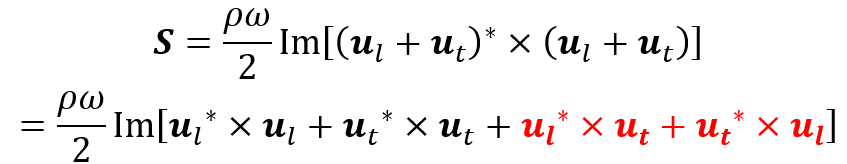

上圖中🥋🥵,圖a-d分別對應著從左往右傳播的表面水波,表面電磁波,表面空氣聲波和表面彈性波——瑞利波。可以看出🤽🏻♂️,盡管物理體系不同,但是前三者展現出類似的自旋性質𓀏🛏,只有彈性表面波的自旋方向相反。這實際上是一個非常簡單的數學問題。彈性波的自旋角動量密度可以寫為:

它不僅有兩個橫波場和縱波場各自獨立的貢獻,還包含了橫縱波交叉項的貢獻(上式標紅的部分)⏮,我們將後者稱為“雜化”自旋。實際上🧔🏿♂️,瑞利波中反常彈性波自旋及其反常自旋動量鎖定其實是由雜化部分帶來的貢獻💌。

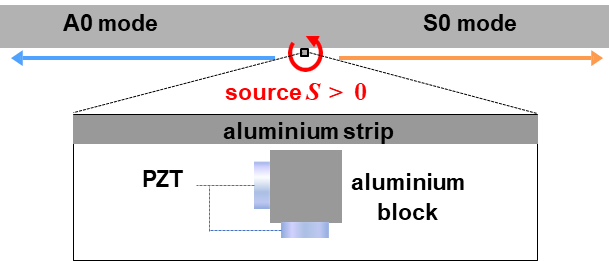

雜化聲波自旋的存在意味著在調控表面彈性聲波的時候可能會多一些選擇🧜🏻。舉一個具體的例子:在蘭姆波中🤽🏼,由於雜化項貢獻的影響,對稱振動模式(A模式)和反對稱振動模式(S模式)的自旋分布相反🏥。這一性質在其他介質的導波模式中是沒有的。考慮到蘭姆波還具有自旋-動量鎖定的性質🚵♀️,我們可以利用S和A模式自旋方向的區別來分別激勵它們:

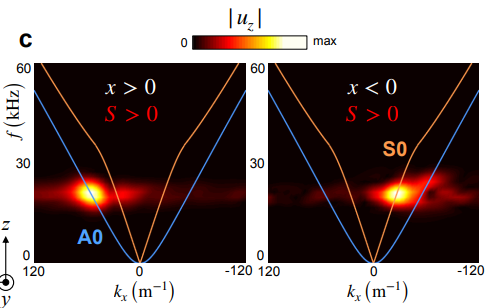

如上圖,可以用兩個壓電片(PZT)組成的自旋源貼在薄板的下表面,並讓其激勵自旋為正的模式,那麽在源的左側就可以觀測到A0模式🧏🏻,在源的右側觀測到S0模式。下圖為實驗測量結果:

圖中理論上A0和S0的色散曲線分別由藍色和橙色實線標出🫳🏻。當源的振蕩頻率為20kHz時🧑🏿🎤,我們測到了上圖的結果:在源右側(x>0)主要為A0模式,源左側(x<0)主要為S0模式。通常來說,控製兩個邊界上振動的對稱性,需要在每一條邊界上都放置一個激勵源➾🤸🏽♀️。但是在蘭姆波中,得益於其自旋角動量結構,可以通過A/S模式自旋分布性質的差異,僅在單獨一條邊界上激勵特定的模式。

上述研究工作由恒达平台聲子學和聲子自旋團隊🍓,包括物理科學與工程學院🏄🏼♀️、航空航天力學學院以及日本理化研究所的聯合團隊合作完成🦒。其中,博士生楊晨溫、博士生張丹妹和趙金峰教授為論文共同第一作者🤹🏼♂️,任捷教授、仲政教授和Konstantin Y. Bliokh教授為論文共同通訊作者。同時🥍🎛,博士生高文婷🦤◻️、袁偉桃、龍洋,潘永東教授👨🏻🦱、陳鴻教授和Franco Nori教授也參與了該研究並提供了重要的幫助和討論。該研究工作受科技部重點研發計劃,基金委重點項目,上海市科委項目、原創探索、優秀學術帶頭人項目🧏♂️,以及上海市特殊人工微結構材料與技術重點實驗室等支持。

論文鏈接𓀋:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.131.136102