王占山和程鑫彬團隊利用光學拓撲紋理實現亞波長尺度納米顆粒超精密操控🦃,相關研究成果入選《納米快報》封面

來源👨💻:物理科學與工程學院

時間🫎:2024-01-15 瀏覽:

近日⛸,恒达平台物理科學與工程學院王占山教授、程鑫彬教授團隊的施宇智教授提出了一種具有光學半子(meron)紋理特征的能流陣列🖌,通過類多星系耦合機製實現了金納米顆粒多軌道旋轉🪨,以及10nm精度分選🛜🧑🏼🦳。相關研究成果“Nanoparticle deep-subwavelength dynamics empowered by optical meron-antimeron topology”發表於《納米快報》(Nano Letters)👈🏼,並入選2024年首月封面🚮。

不同大小的納米顆粒可能擁有截然不同的物理、化學👨🏽🎓、生物等特性,因此顆粒精密分選在眾多領域意義重大。斯格明子(skyrmion)和半子(meron)通常是磁性材料中的非平面自旋紋理的拓撲缺陷,最早發現於磁場中👎🏻🍩。而光場中的skyrmion近年來受到了人們廣泛關註🏒👇🏻。類比於磁skyrmion可以精密操控和分選電子🥨,光skyrmion或meron有望在顆粒上施加更多種類的力,除了傳統的梯度力、散射力,還包括自旋產生的橫向力等,從而提供更精密的操控手段。有望為納米顆粒精密操控提供一種新思路🚲,提高顆粒分選精度。

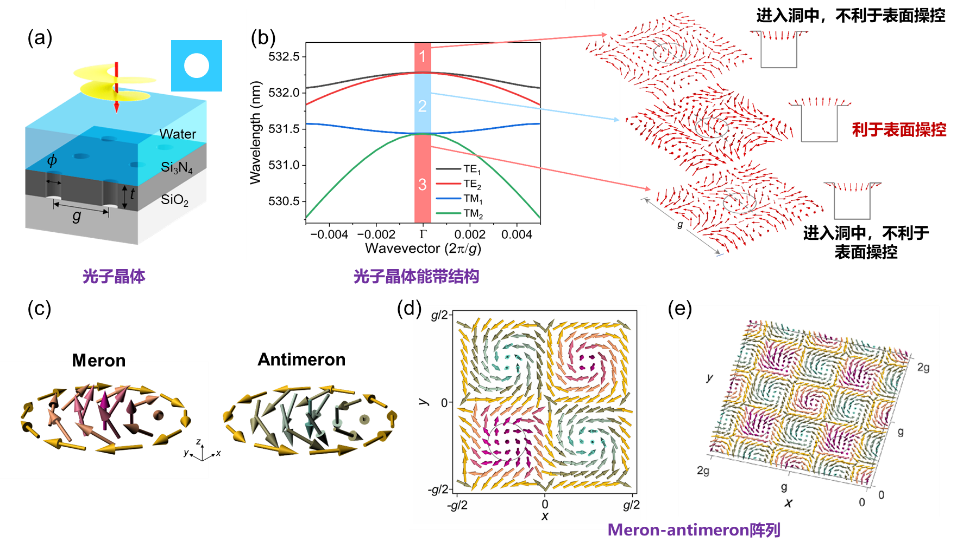

由於采用的納米孔陣列具有C4對稱性📫,其能帶出現雙簡並結構(圖1a和1b)。雙簡並結構附近的三個區域都存在meron的特征,但區域1和3能流指向洞內,會將顆粒推到洞中🐜,不利於顆粒表面操控👨🏽🦲。區域2中的能流將顆粒推到洞外,利於表面操控🦵🏽。同時,該系統中meron和antimeron是成對存在的,從而可以構造meron-antimeron陣列(圖1e)。

圖1. 介電光子晶體的能帶特征及meron紋理陣列

在具有meron-antimeron分布特征的能流陣列和電場熱點的協同作用下,納米顆粒被捕獲或以一定的軌道發生旋轉。例如,100 nm的顆粒出現了順時針旋轉(圖2a),而140 nm的顆粒則出現了逆時針旋轉(圖2b)🫲🏻🧛🏼,且不同尺寸顆粒的旋轉半徑不同(圖2c)🧙🏻。因此,可以對納米顆粒施加流體曳力❓,利用光學meron能流和流體拖曳力協同操控金納米顆粒的動態行為🤚🏼,並由此開發一種高效的顆粒分選策略。該分選機製基於不同尺寸顆粒的不同軌道和軌道半徑,在其運動一定範圍後,實現分離(圖2d和2e)。為了達到最佳效果,通過流體速度和光功率的控製🫃🏻,最高能夠實現1 nm精度的分選,如圖2f所示。這一研究揭示了光學meron在靜止和流體環境中操控納米顆粒的能力🧑🏻✈️,為利用特殊拓撲紋理實現眾多光流控應用(如生物傳感🛣、篩選和生物相互作用)提供了新思路💃🏼。

圖2. 不同顆粒的軌道運動軌跡和分選結果

中國計量科學研究院戴新華研究員、香港城市大學蔡定平教授💃🏼🚴🏿、恒达平台施宇智教授和恒达平台程鑫彬教授為論文共同通訊作者🧵。恒达平台博士研究生陸澄鋒和上海交通大學王波教授為論文共同第一作者。其他具有突出貢獻的作者還包括恒达平台王占山教授👚、鄧曉副教授🌼、博士後何濤和博士研究生羅洪,清華大學宋清華副教授,中國計量科學研究院方向研究員、龔曉雲研究員和成都電子科技大學朱偉明研究員👩🏻🦯🧑🏻🦱。

論文鏈接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.3c03351