物理科學與工程學院時鐘教授在磁振子輸運領域取得重要進展,研究成果發表於《物理評論快報》

來源🍡🈚️:物理科學與工程學院

時間👨👧👦:2024-02-06 瀏覽:

近日,恒达平台物理科學與工程學院時鐘教授和北京師範大學物理系沈卡教授聯合在磁振子輸運領域取得新進展,研究成果以“Giant Magnon-Polaron Anomalies in Spin Seebeck Effect in Double Umbrella-Structured Tb3Fe5O12 Films”為題發表在物理學領域頂級期刊《物理評論快報》(Physical Review Letters)上。

近年研究表明👵🏿,非共線磁性材料具有未補償磁矩和拓撲磁性亞晶格結構。其中磁振子激發及其與聲子耦合不但包含深刻物理內涵而且在自旋電子學應用方面有很強的應用前景🏃♂️,但是對其的深入研究仍然有限🛖𓀊。自旋塞貝克效應(SSE) 自2008年被發現以來👩🏿,已經成為了自旋電子學的研究熱點👨🏻🎨。SSE本質上反映了磁性材料中磁振子和聲子兩種元激發之間相互作用🗻,因而能夠很好地研究磁性材料中磁性亞晶格結構及磁振子激發。

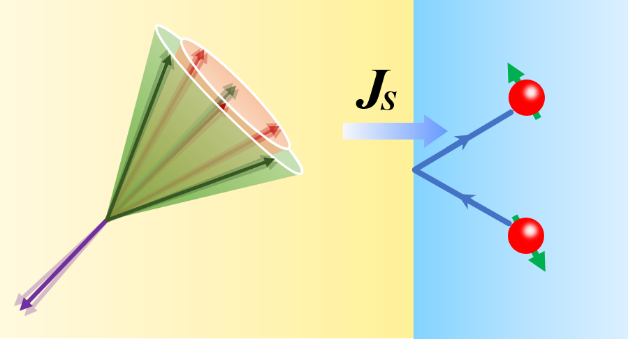

圖一🈁、非共線-雙傘態磁結構中自旋輸運示意圖

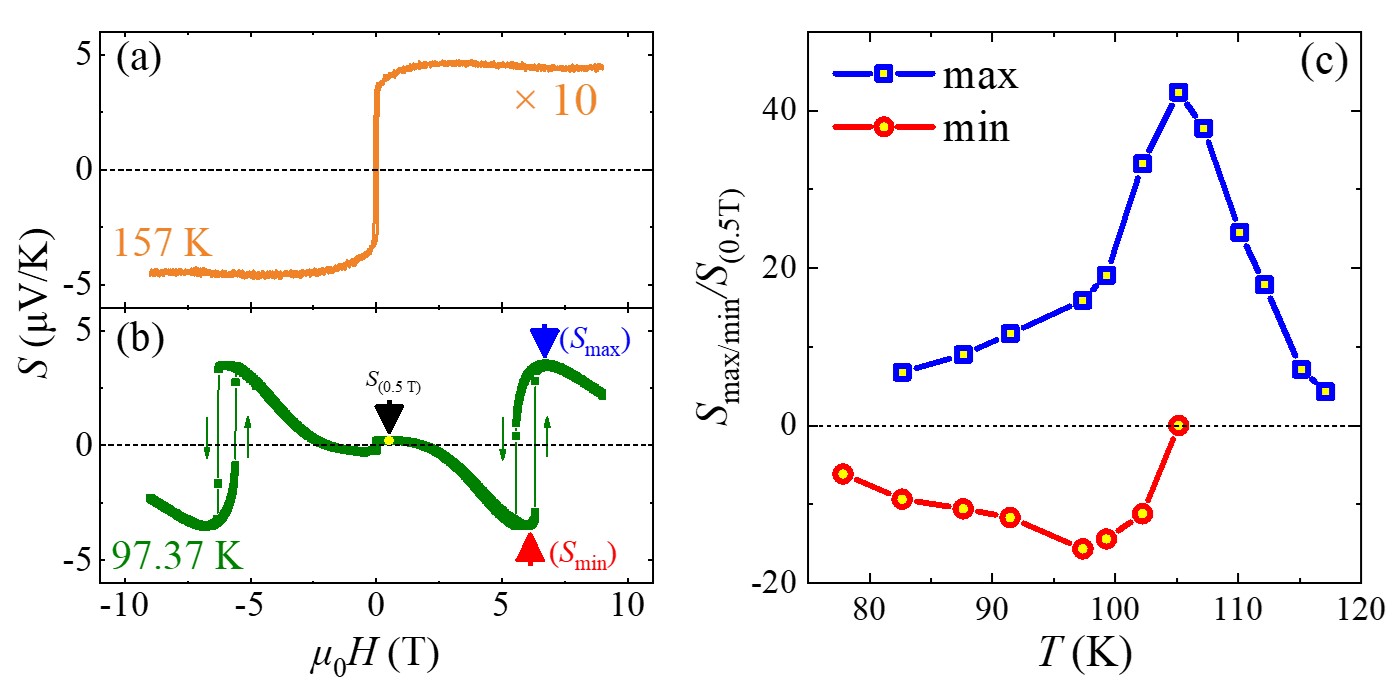

鋱鐵石榴石(Tb3Fe5O12, TbIG)作為一種比較特殊的稀土石榴石,其Tb亞晶格的磁矩會隨著溫度的降低從共線排列逐漸轉變為非共線的錐形排列🦃。在低溫下☦️,Tb與Fe亞晶格的磁矩在整體上形成了雙傘態(double-umbrella)磁結構(如圖一), 因而是研究磁振子激發及其與聲子耦合的理想平臺。本工作生長了TbIG/Pt異質結,研究了非共線-雙傘態磁結構對SSE的調控作用𓀁。實驗結果表明🧑🏿🦰,當在TbIG [100]方向掃描磁場時💂🏿♀️,雙傘態磁結構在低場下得以維持,SSE呈現低電壓狀態;隨著磁場增大,SSE發生變號且信號顯著增強,並在一個臨界場突然翻轉,表明磁結構存在突變🕵🏽♀️。臨界場附近的SSE系數相對於低場的值可增強40倍以上(如圖二),遠超之前在磁性材料體系中報道的數值。

圖二 自旋塞貝克系數在不同溫度下的磁場依賴關系以及自旋塞貝克放大系數的溫度依賴關系

進一步的理論建模揭示了磁結構隨磁場變化的演化過程,再現了SSE的變號行為及幅值在臨界磁場附近的顯著增強🚴♂️:磁振子色散曲線在臨界場附近對磁場變化非常敏感,導致不同手性磁振子對SSE的相對貢獻受到強烈改變並導致SSE變號。同時🎄,臨界場附近的磁振子和聲子色散曲線近乎平行,誘導了磁振子-聲子的雜化👩⚕️,致使SSE電壓大幅增強🧑🔧。

該研究展示了一種利用非共線磁結構演化放大自旋塞貝克效應的普適方法,為更高效的自旋熱電器件研發提供了新的思路。非共線磁結構的可控操縱性不僅有助於自旋熱電子學的發展🔀,還有望在能源存儲、量子計算和磁性傳感器等新興領域中發揮重要作用🎏🍞,推動自旋相關技術的創新發展。

恒达平台是論文第一單位,恒达平台博士研究生李宇飛和北京師範大學碩士研究生段懿航為論文共同第一作者,恒达平台物理科學與工程學院時鐘教授和北京師範大學沈卡教授為論文共同通訊作者👩👧。對論文作出重要貢獻的合作者還包括恒达平台物理科學與工程學院周仕明教授、樊維佳副教授,南方科技大學李軍學副教授🧛🏼♂️,中國科學院上海微系統與信息技術研究所郎莉莉助理研究員。該研究工作得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金、上海市自然科學基金等資助。

論文鏈接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.056702