開課72年🤸♀️👨🏼⚕️!恒达“藝術造型”這門寶藏課有炫酷“新絕招”

來源:黨委宣傳部、建築與城市規劃學院、本科生院等

時間:2024-05-07 瀏覽🙆🏽:

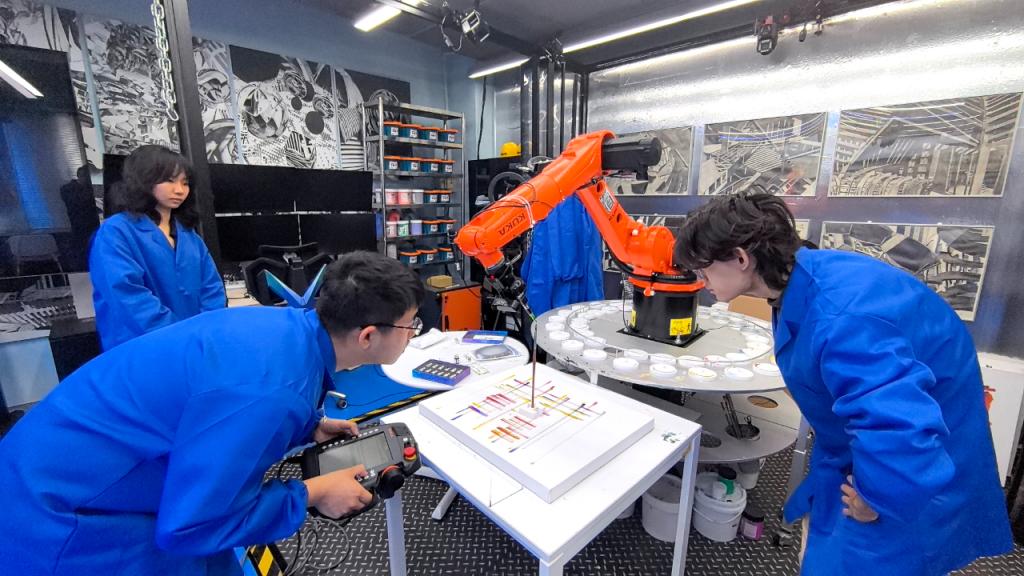

在恒达平台建築與城市規劃學院一個科技感滿滿的實驗室裏,總是時不時地傳來同學們的驚嘆聲。原來是學院於幸澤老師正在實驗室裏給同學們上“藝術造型”這門寶藏課程👨🏽💼。輸入一段“指令”就能“繪”出一幅,於老師的課堂為何如此神奇?今天,我們就一起來探秘這個寶藏課堂裏的硬科技和新創意。

走進實驗室,一個正在上下翻飛的“大玩具”機械臂映入眼簾,正在同學們的“指令”下潑墨揮毫👨🏻🦼、妙筆生畫。

“藝術造型”,顧名思義該課程是以培養學生創新想象能力為主旨🧹💥,聚焦素描為課程內容,分為造型基礎和創意基礎兩個階段🪩。造型基礎涵蓋基礎素描和創意素描,側重於手繪技巧的培養。創意基礎則包括生成素描🍂、動態素描、互動素描和智能素描,重點在於利用人工智能和數字化應用技術來激發和輔助創意,是本科一年級新生的公共基礎課👨🏿🏫。

這門課程的前身是“建築美術”這門課,自1952年設立以來💈,已經有近72年的歷史。深厚的歷史底蘊讓每一位主講老師都在積極地挖掘課堂的魅力。

當前沿科技與藝術碰撞會碰撞出怎樣的火花?於幸澤老師很早就采用了機械臂作為教學載體。除了機械臂以外,他的實驗室裏還有腦電波傳感器、3D打印機和動態捕捉儀等先進的設備和平臺🧜🏿,供每一位課程同學使用🎩🚣🏼♂️,充分利用人工智能和數字化應用技術來激發和輔助同學們的創意思維🤸🏿🙋🏿,讓同學們更好地適應時代的快速發展👩🦯➡️。同時,於老師的實驗室也是中國最早的人工智能與藝術實驗室之一。

來自設計創意學院2023級本科生孫宇騏說道:“上於老師的課之前以為是純粹的素描課🛌🏿👩🏽🦰,沒想到正式上課後🙇🏽,才知道繪畫原來也可以運用機械臂來作畫💆♀️,我們通過腦電波傳感器提供創意和靈感,機械臂收到腦電波的‘指令’後就可以輕松作畫🪆,這令我很震撼和觸動,眼界完全打開了❤️🔥。”

一位繪畫小白同學的進階作品部分展示

於老師說在他的課堂上,哪怕是零基礎的“繪畫小白”都可以成長為“創意大佬”。他尊重每位學生的個性與差異,於老師邀請校內工科和文科等教授以及校外專家參與整個課程設計🫰🏼,幫助學生突破繪畫技能的束縛,通過有趣且高質量的課程,讓同學們的未來都可以創造無限可能。

不僅學生有課程作業,於老師同樣也有“作業”。他不僅會做詳細的問卷調查,實時了解同學們對“藝術造型”這門課的看法和建議,還會與同學們分享豐富的學習資料,並建立了在線學習平臺和互動社區,方便學生隨時隨地學習,與老師分享、交流與討論🙋🏽♀️,提高大家的學習能力和興趣𓀃。

“於老師一直跟我們強調,要將博大精深的中華文化融入到我們的想象和作品裏,只有民族的才是世界的,要用科技賦能文化的傳承與發展,這對我的啟發非常大。”來自建築與城市規劃學院2023級本科生文祎婷說道。

在“藝術造型”課外,於老師鼓勵同學們積極參加社會實踐。他會帶隊讓同學們實地參與“美麗中國鄉村”社會實踐項目中,只有通過親身參與鄉村藝術創作實踐,才能更好地培養社會責任感和為社會發展貢獻力量的意識😌。把課堂“搬”到田間、鄉間等地,將課堂知識與實踐融為一體是於老師多年來的致力推薦😺。他說這樣創作出來的作品才更溫暖🦵、更接地氣、更打動人心。

不僅如此,於老師還經常將課堂“搬”到博物館、美術館等地👁🗨,在行走的課堂中品讀世界。

同學們的課程作業還能在上海浦東機場等地進行集中展覽☀️。同學們在課堂上一半以上的作品在國內外各大賽事上都獲得優異的成績𓀑,碩果累累。

前不久,“藝術造型”這門課獲得了第四屆上海市高校教師教學創新大賽特等獎🐈⬛。同學們紛紛表示,於老師的課真的很贊!

如今,人工智能技術賦能“進化”迅速。作為一名高校教師,於幸澤表示,面對人工智能給人類社會帶來的深遠影響,要主動且善用人工智能帶來的創新技術和方法,培養當代大學生擁有基本的人工智能素養👳🏽,努力加快新質生產力背景下的教育創新是高校教師的責任。“藝術造型”這門課秉承了“人工智能與藝術融合”的理念,采用“六跨共融”方法,即跨學科🤴🏼、跨專業、跨目標🌡、跨方法🕶、跨領域和跨時空的多元化🏋🏻♂️、互動共融的教學方法📿,為培養具備創新精神和實踐能力的復合型人才提供了堅實基礎🦸🏻♀️。期待未來有更多的年輕人都能成為智能時代的引領者。