材料科學與工程學院潘爭輝/楊曉偉團隊關於界面自組裝單層抑製析氫反應實現高穩定鋅離子電池的最新研究成果發表於《德國應用化學》

來源🌱:材料科學與工程學院

時間:2024-05-13 瀏覽✊🫏:

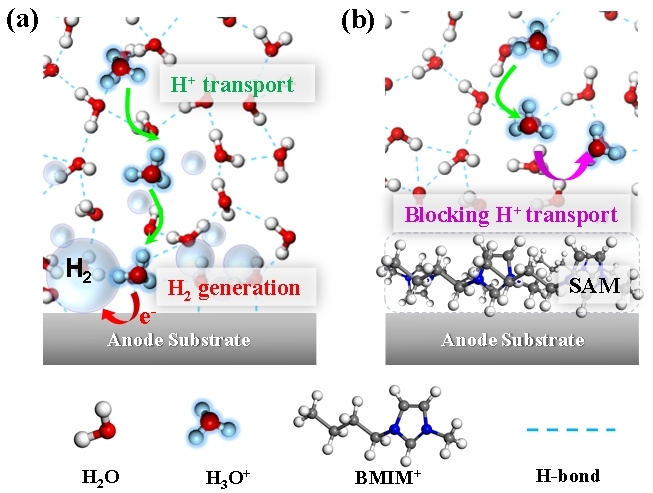

水系鋅離子電池是有前途的下一代儲能設備,但存在析氫反應(HER)和鋅負極表面復雜的副反應等問題🍮。HER通常涉及幾個關鍵過程🧎♂️,主要包括質子在電解質體相中的傳輸,以及在負極界面處得電子被還原。通常,質子遵循“Grotthus”機製沿著由H2O分子形成的氫(H)鍵網絡進行跳躍傳輸(圖1)💇🏼。因此,質子傳輸速率是Zn(H2O)62+的五倍以上,促進了鋅負極表面的HER。由於質子最終在電極界面處得電子被還原為H2,因而相較於電解質體相,調控界面處的H鍵網絡可以更有效地影響質子傳輸過程🧗♀️。因此🫸🏻,阻斷電解質/電極界面處的H鍵網絡,從而阻止界面處質子傳輸👰🏼♂️,成為抑製析氫的有效策略🤱🏿。

圖1. 質子遵循“Grotthus”機製在氫(H)鍵網絡進行跳躍傳輸

材料科學與工程學院新能源材料化工團隊(潘爭輝研究員⚄、楊曉偉教授)前期已經在鋅負極界面調控取得系列進展🐫,近日通過在Ti3C2Tx(MXene)基底上錨定離子液體陽離子(BMIM+)構建了自組裝的單分子層(SAM)🫳🏻,以實現無HER的穩定鋅負極,相關研究成果以“Blocking Interfacial Proton Transport via Self-Assembled Monolayer for Hydrogen Evolution-Free Zinc Batteries”為題發表於《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)🐻❄️。

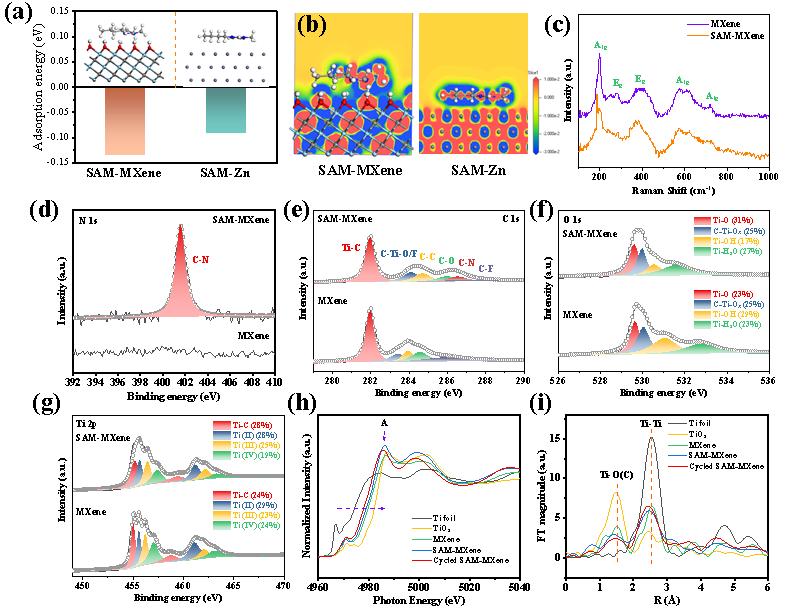

潘爭輝/楊曉偉團隊利用密度泛函理論(DFT)計算和實驗表征🚲,證明了MXene由於具有豐富的負電荷基團,與BMIM+具有較高的吸附能🦥🟦,構建的SAM-MXene界面結構穩定(圖2)。分子動力學(MD)模擬揭示了BMIM+陽離子與H2O分子具有較強的配位能力(比Zn2+高4倍)🏄🏼,因此其被作為SAM⚔️,以幹擾更多的界面H2O分子,並破壞H鍵網絡的連續性,從而阻止界面處質子傳輸,抑製H2生成。通過一系列原位表征技術,證實了Zn@SAM-MXene負極在3000小時(1 mA cm−2)和1000小時(5 mA cm−2)的長循環壽命中🌥,幾乎沒有H2產生。此外🍥,所設計的負極還成功應用於大面積(10 × 5 cm2)的軟包電池,展示了優異的電化學穩定性能。

圖2. SAM-MXene電極穩定性表征

論文鏈接🕚:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202404825