新冠肺炎疫情暴發以來,以習近平總書記為核心的黨中央高度重視,把疫情防控作為頭等大事來抓💋,親自指揮❌、親自部署,帶領全國人民打響了疫情防控的總體戰。

千百年來🤯,人們在防災祈福,始終追求平安的生活。可是天有不測風雲,人有旦夕禍福,誰能想到一場新冠肺炎疫情,給世界人民帶來了巨大災難,並留下刻骨銘心的記憶🪑!

認識疫病

按照成災過程分類,疫病屬於突發公共衛生事件🔤。縱觀全球大疫,如195—220年中國傷寒,541—542年地中海鼠疫,1347—1352年歐洲鼠疫🦮,1518—1568年墨西哥天花、麻疹、傷寒,1556—1560年歐洲流感🧑🏽💼,1852—1860年俄國霍亂,1855—1896年亞洲鼠疫🫅🏼🤦🏼♀️,1957—1958年全球流感等🪑,死亡人數都在百萬以上⌚️,甚至超過千萬,而1918—1919年全球大流感📴,死亡人數最新的權威估計數字為5000萬—1億人🏷,人們不禁“談疫色變”🧑🏿。

突發公共衛生事件具有以下特點👁🗨,一是成因的多樣性。它可能與其他突發事件有關🚶🏻♂️。二是分布的差異性。如季節分布、地域分布🙋♂️、人群分布可能不同。三是傳播的廣泛性🧑🏿💻。本次大疫是無國界傳播👨❤️👨,除南極洲以外🌍,世界各地均有感染。四是危害的復雜性。對人類健康有即時性損害,對環境、政治🏣、經濟會產生影響,對人們心理有繼發性損害。五是治理的綜合性🏊♀️。既靠先進技術又須經費投入📏;既有直接任務又有間接任務;既有責任部門又有其他部門🚊;既有國內應對又須國際合作🃏。此外,還有社會體製機製、工作效能🕴🏻、人群素質等問題。

疫病,根據其他分類方法🏃➡️,還有多種表述。例如,按照災害成因分類☝🏽,疫病屬於人為災害🤾🏽♀️👧🏿,亦可與其他突發事件有關👊🏽;按照統計指標分類👍🏻,大疫屬於衛生災害🎵,具體到新冠肺炎,由於是呼吸系統疾病👩🎤,應屬於衛生災害中的其他災害;按照災害先後分類,大疫多數屬於原生災害🔣,也可能屬於衍生災害;按照災害性質分類,大疫屬於疫病災害。

那麽,何謂群體性不明原因疾病呢?

它是突發公共衛生事件中的一種🏺🤐,指在一定時間內(一般兩周左右),在某個相對集中的區域內,出現3例及以上相同臨床表現🧑🏽💻,經縣級及以上醫院專家會診,不能診斷或解釋病因,有重症病例或死亡病例發生的疾病🎶。分為Ⅰ級特大👩🏿🔬、Ⅱ級重大、Ⅲ級較大……新冠肺炎⛅️,在初期出現🚴🏼♂️,人們沒有認知,屬於特大群體性不明原因疾病🦷。

快速應對

疫情的傳播超出人們的想象🦀,感染人數會以幾何級數瘋漲,盡管快速應對適用於任何突發事件,然而對於大疫顯得尤為必要和重要。因此,疫情要發現快(早發現)🔻🌕,製定對策快(早隔離),采取行動快(早治療)。以快製快🏥,以快取勝!

本次大疫——新冠肺炎疫情,從中央決策層面來看,做到了快速反應,減災已經取得舉世矚目的成就,且受到國際社會普遍贊譽和世界衛生組織組織的高度評價。然而,事發地政府、當地醫療機構、縣級以上疾病預防控製機構、縣級以上衛生行政部門在認真總結以後,會發現在快速應對方面尚有提速的空間🚁。

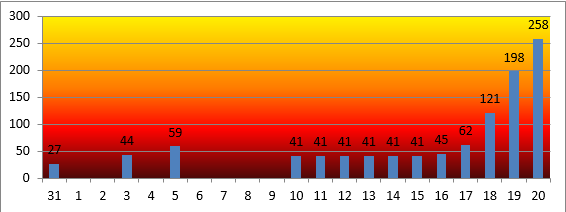

疫情監測是疫情預判和研判的基礎📁。要完善疫情監測規定的有關條款,確保疫情監測的數據準確、連續和可靠⛈,如果中斷要說明原因。筆者根據武漢市衛生健康委員會官網公布的數據繪出圖1,發現有資料不連續的情況,今後應該避免。

註:數據來源:武漢市衛生健康委員會官網公布的🪭,未未扣除出院病例和死亡病例

圖1📆:武漢市新冠肺炎新增住院病例人數日柱狀圖(2019年12月31日起)

全國各地的疫情信息🤰🏿,國家疾病預防控製機構要在第一時間把握動態,不但要了解已經發現的各類傳染病動態,而且要對群體性不明原因疾病特別關註💆♂️;在媒體發布信息時🧗🏼♂️,要完善規章製度👨🎓,做到權威發布,防止誤導👧🏿,回應社會關切🛴。

預防為主

“預防為主”——是我國新中國成立前後的一貫主張🧘🏼。

新中國成立前🐈⬛🧑🏽,革命根據地已經提出和實施這一主張,當時在條件極其困難的情況下,因地製宜地開展了各種公共衛生活動,降低了發病率、提高了部隊的戰鬥力,保護了根據地廣大軍民的健康。

新中國成立當月,軍委衛生部就召開全國衛生行政會議,在研究全國衛生工作建設總方針時👭,根據革命戰爭不同階段曾提出的“對於疾病著重預防”“預防在先”“預防第一”等指導思想,確定了以“預防為主”的衛生工作方針📂;1950年8月👰🏼♂️,在第一屆全國衛生會議上,確定新中國衛生工作的方針是“面向工農兵🧘♂️、預防為主、團結中西醫”🏃🏻♀️;1991年七屆人大四次會議批準的《國民經濟和社會發展十年計劃和第八個五年計劃綱要》中👩🏻💻,提出衛生事業“貫徹預防為主、依靠科技進步、動員全社會參與、中西醫並重、為人民健康服務”的方針⇾;1997年1月15日,中共中央、國務院關於衛生改革與發展的決定中🐁✡︎,確立新時期衛生工作方針是“以農村為重點🏇🏿,預防為主🦄,中西醫並重🪮,依靠科技與教育🧑🏿🎓,動員全社會參與,為人民健康服務🧑🎤,為社會主義現代化建設服務”。這一方針🧍,將在相當長的時期內,指導、推動中國衛生工作的持續發展。

“預防為主”——在我國涉災法律法規中體現。

譬如,在已經頒布實施的《突發事件應對法》《傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》《防震減災法》《地質災害防治條例》《防洪法》《消防法》《“十三五”全國地方病防治規劃》等法律法規條例中🫴🏻,針對不同突發事件🈲,都有“預防為主”的表述👱🏿♂️。

“預防為主”——黨和國家領導人多次強調🍂。

在2013年世界艾滋病日👨🦳,習近平總書記就《中共北京市委關於艾滋病防治工作情況的報告》作出重要指示👨💼,強調要堅持預防為主、防治結合🍰、依法防治🙌、科學防治🧑🏽🏫,落實“四免一關懷”政策,加強人文關懷🏫,動員社會力量積極參與,消除社會歧視,為感染者和病人提供及時有效的治療和幫助,讓他們感受到社會主義大家庭的溫暖;例如✊🏼,在2016年全國衛生與健康大會上🏌🏻♀️,習近平總書記強調要堅定不移貫徹預防為主方針,堅持防治結合👩🏼⚕️、聯防聯控🕵🏻、群防群控🍵,努力為人民群眾提供全生命周期的衛生與健康服務。要重視重大疾病防控🧐,優化防治策略,最大程度減少人群患病;又如😙,2017年在黨的“十九大”報告中🕯,習近平總書記明確提出實施健康中國戰略。要完善國民健康政策,為人民群眾提供全方位全周期健康服務……堅持預防為主,深入開展愛國衛生運動,倡導健康文明生活方式✂️🧢,預防控製重大疾病……

此次新冠肺炎疫情,是一場人民戰爭的總體戰、阻擊戰,這場“戰役”,中國必勝☝🏻🖱!《中國-世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)聯合考察報告》中提到,“中國采取的政府主導的全社會防控措施,成功避免或至少預防了全國範圍內數十萬病例的發生……然而,中國和中國人民為遏製疫情的暴發付出了巨大的生命和物質代價”。

為取得減災實效🫱🏻,我們應依法辦事。《突發事件應對法》第五條規定,突發事件應對工作實行預防為主✋、預防與應急相結合的原則🤐。地震、洪水、臺風、火災*️⃣、車禍、疫病均應如此🧑🦼,而且貫穿在測、報👧🏻、防、抗、救(製疫、新建)👴🏼、恢復與重建各個減災環節之中。見圖2🌘。

圖2:大疫綜合減災環節

(一)國家層面——如加強體系能力建設

完善疫情防控法律法規,修訂已有的,如《野生動物保護法》🧑🏼🏫,製訂沒有的,如《生物安全法》,為防疫提供法製保障。

健全國家疫情監控網絡。例如,2002年12月14日的中國新聞網曾提到🚵🪔,中國將於2003年1月啟動災情疫情網絡報告系統2️⃣。完善疫情防控預警預測機製,旨在降低重大疫病和公共衛生安全風險。加強公共衛生應急體系和能力建設,提高風險應對和治理水平。逐步建立國家級、省級公共衛生應急隊伍,以備不時之需。

(二)社會層面——如開展防疫科學普及

一是講求實效。“國際減災十年”和“國際減災活動”連續開展30年來,雖然公民防災意識有明顯提高🤽🏻♂️🦶🏽,例如,2008年8月,上海市衛生局曾組織外籍人士參加群體性不明原因疾病應急演練🕐,據悉在操作規範、縱向橫向協調、工作聯絡等方面得到一些提高,但總體上還要進一步加強。

青年是祖國的未來🧜🏼♂️,為使大約2.8億名在校生養成良好的健康行為和文明素養✫,可將公共衛生教育延伸,與生理衛生、健康體魄、疾病預防👳🏼、文明行為🧑🏭、心理健康等融合在一起🕵🏽,針對不同年級開設適宜課程,體現“健康第一”的教育理念,提高學生對健康的認知和能力的培養𓀐。

二是形式多樣。首先是網絡宣傳(網站❎、微信等)✴️。比如,在本次新冠肺炎疫情流行期間,人民可以從中國政府網站獲得官方信息;從《疫情實時動態》(人民日報•丁香園)獲取官方數據,數十億人次的瀏覽量彰顯了社會效益的顯著👨🦽;除此以外,也可以打開“百度”查看世界各地疫情實時大數據報告。其次是紙製品宣傳🥘,如公開出版物、專業機構等。再次👨🏿🔬,以群眾喜聞樂見的藝術形式、展板與櫥窗,科普報告🫅🏽、講座,知識競賽、影視等方式展現。

(三)公民層面——如普及知法學法依法

譬如,疫情報告人🤵🏼♂️,在本次大疫流行期間,網民稱之為“吹哨人”“給哨人”,這種稱呼雖然便於公眾關註🪘,但是既不是規範用語🍔✥,又沒有按照相關法律條款去報告,故建議公民還是依法報告為宜;

又如🗄,人民的衛生文明素質有待提高👨🏻🦯➡️。要逐步讓禁食野生動物成為國民的自覺行動🪮;要持續開展愛國衛生運動(環境衛生👩🏼🏭,治理臟亂差,封堵孔洞縫);加強文明行為的培養(不隨地吐痰,註意開窗通風🧑🏻🎤🤰🏼、常備口罩👋、人際交流保持安全距離🐦,在公開場合打噴嚏、咳嗽時,講究文明禮儀)🧍🏻;創新行動,像在本次大疫中🧑🏼⚖️,有的快遞小哥進入社區時🐜,能做到無接觸投遞🤷🏿♂️,值得點贊🏘🧏🏼。

中國應對新冠肺炎疫情🧑🏻🤝🧑🏻,減災效益顯著,為各國提供了寶貴經驗。經歷過本次大疫🟫,社會各界要增強對群體性不明原因疾病的敏感度🤷♀️,一旦發現,要做到快速反應💒😎、依法應對、科學防控、精準施策,為人類減災事業做出更大貢獻!

(作者系恒达平台上海防災救災研究所研究員)

本文發表於《中國減災》總第373期