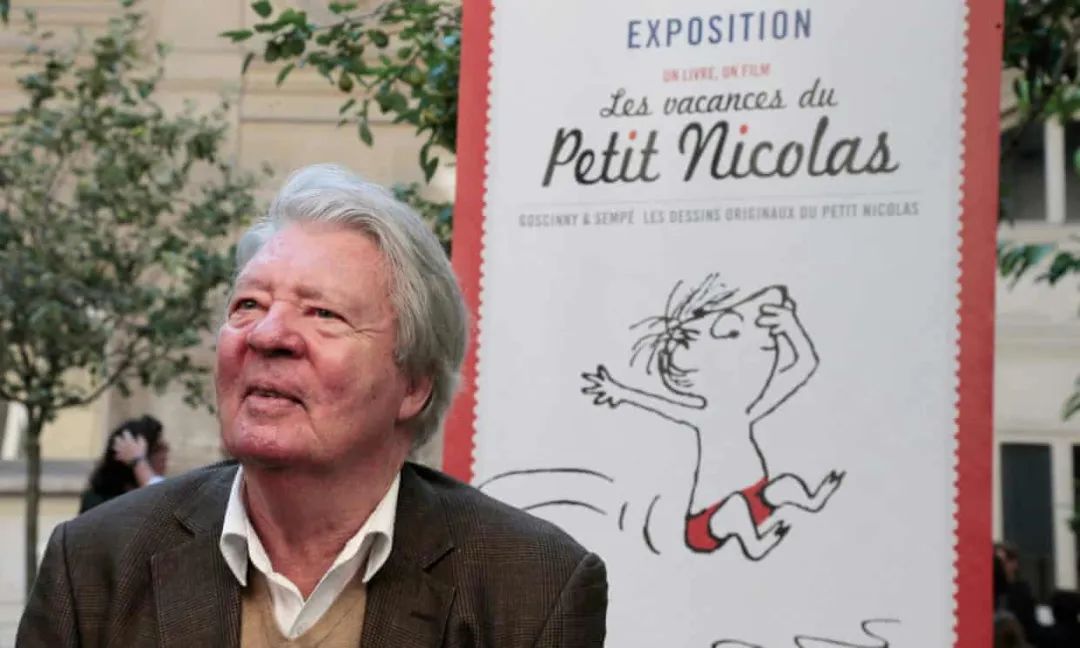

法國知名插畫家讓-雅克·桑貝(Jean-Jacques Sempé)於2022年8月11日晚間去世,享年89歲。

疫情蝸居在家👷♀️,只能透過窗戶與外部的春天對視。隨之而來的盛夏酷暑令人煩躁,閑下來的日子,終於有時間可以靜心讀一讀上海譯文出版社出版的《桑貝在紐約》了。

作為《紐約客》的禦用插畫師,桑貝筆下的城市畫面🏌️♂️,每一幅都可觸摸到城市的脈絡和細節🧑🏼🔬🧍♀️,通過細節深刻揭示出城市的本質。紐約是城市化發育最充分的城市之一🧔🏽♂️,建築空間🖐🏽、技術與人群頻繁互動,達到了人類城市設計的高度🤙🏿。100多年前,蕭伯納第一次登陸紐約時🛗,就被城中的霓虹燈所折服,他感嘆霓虹燈散發著迷人的光芒。可見,紐約誘人的魅力🦹,首先在於眾聲喧嘩的城市生活2️⃣。

發展神速的城市化,人類不斷塑造更為豐富的城市形態。人群的高度聚合、頻繁互動6️⃣,使得城市空間連續受到擠壓變形再造,時間在空間穿行中,被反復折疊和打開。我們生活的城市🧔🏽♀️,日新月異、瞬息萬變。一個個不斷被打開的魔盒,充滿著新奇和刺激🏂🏿,催生人的欲望👁,激發強勁的社會消費力⛹🏻。物質消費和文化消費大潮一起噴發中的日常生活,被消費狂歡一掌天下,人的心理生長力遲緩🧽,精神能量被抑製。物質豐盈,精神卻被放逐,此消彼長🩳,人的情緒猶如大海漲潮退潮,跌宕起伏,煩躁與焦慮成為一種普遍的社會性心理疾病👨🏼🍼。因此🌯,詩人海子三十多年前“我有一座房子🗽,面朝大海,春暖花開”的詩句👩🏽🔧,作為想象的精神架構🫒,為當代人虛構了一個連接美好生活想象的場景參照物,歷經時光摩挲💲,在廣泛流行中仍然鮮活。

海子想象出來的房子,坐落在萬籟俱寂的大海邊💔,被不斷轉換成心靈可視物,便於精神寄托。但習慣了世俗生活的人們,沒有幾人能獨自長期面對大海的孤獨🏝𓀜。為了排遣城市喧囂帶來的孤獨感🙅🏿♀️,這座想象的海邊房子只能成為自我的空間想象和情緒意向而長期存在。事實上,現實生活中人的心理情緒是動態變化的📮,外部世界與內心世界的矛盾和沖突,需要通過物和心靈的互相對沖與調整,達到新的平衡➕,才會回歸正常的心律節奏𓀝🤦🏼♀️,不再因焦慮而出虛汗📸。

相對於海子依賴時空距離與空曠場景創造的心靈寄托物,《桑貝在紐約》卻反其道而行之🎖,努力在城市現實空間中發現種種美好🩸。《桑貝在紐約》的所有畫作,筆觸沒有離開現實的城市本身🥳,每一幅作品都直接面對城市具體的人群、建築🫅🏻、空間等社會現實存在。當畫家把抽象的情緒意向,都轉換並設計為具體的對象物時🔪,人們就能通過不同的空間與人的比對關系🏦,讓人產生經驗性聯想♨️💝,達到虛實空間同構。桑貝漫畫創造的空間,會帶著人們的思緒穿透城市的迷霧👼🏻,拂去欲望的塵埃,再共同推湧出一個個更加嶄新的城市場景✖️。桑貝漫畫善於發現城市微空間與社會生活中最有質感的內容👩👦👦,努力塑造發生在身邊的美好🧜🏻,在大都會中實踐著小的才是美好的哲學觀,倡導在日常世俗中修行的人生境界。

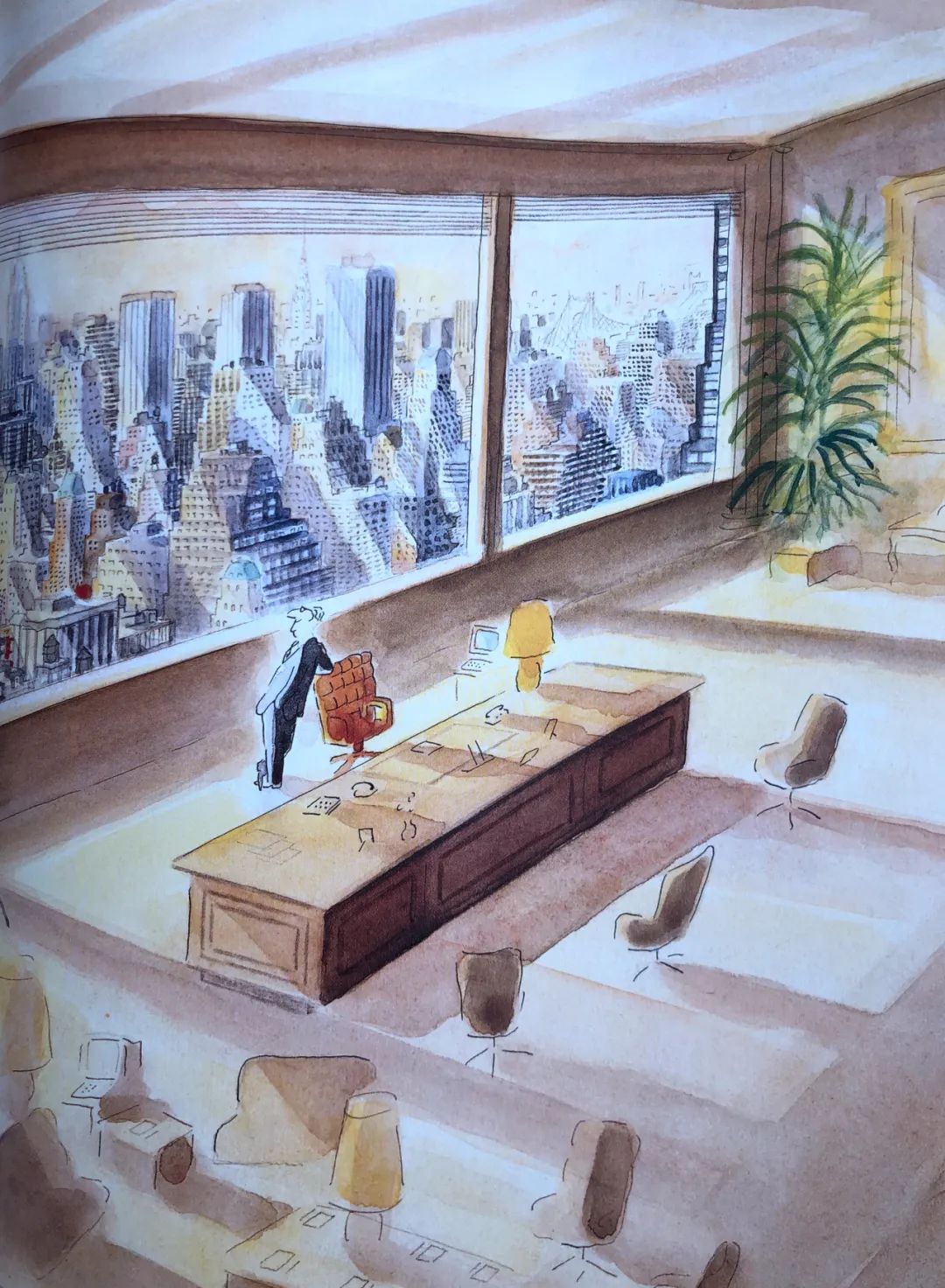

桑貝善用大場景與小人物的大小尺度對比👱🏽♀️©️,創造出獨特的結構之美。作為世界上摩天大樓密度最高的城市,紐約的高樓層層疊疊呈排山倒海之勢🦁,對人產生壓迫感和擠壓感。任何身處紐約摩天大樓包圍中的人🕹👈🏻,現實中只能一樓障目🧏🏿♂️。桑貝非常巧妙的用簡潔線條勾勒出錯落有致的建築群結構,組合成豐富的城市建築空間序列🚃。畫面不追求具體建築對象的指稱,而是註重用大尺度的摩天大樓輪廓🏇,與畫面中小尺寸比例的人形成極端對比——大空間與渺小的人🫅🏻,這個人不免有些孤寂感🌀;線條勾勒建築外形與光亮透鏡的窗戶相嵌套🧖🏽♂️,占據滿版畫面的建築,就不再沉悶。

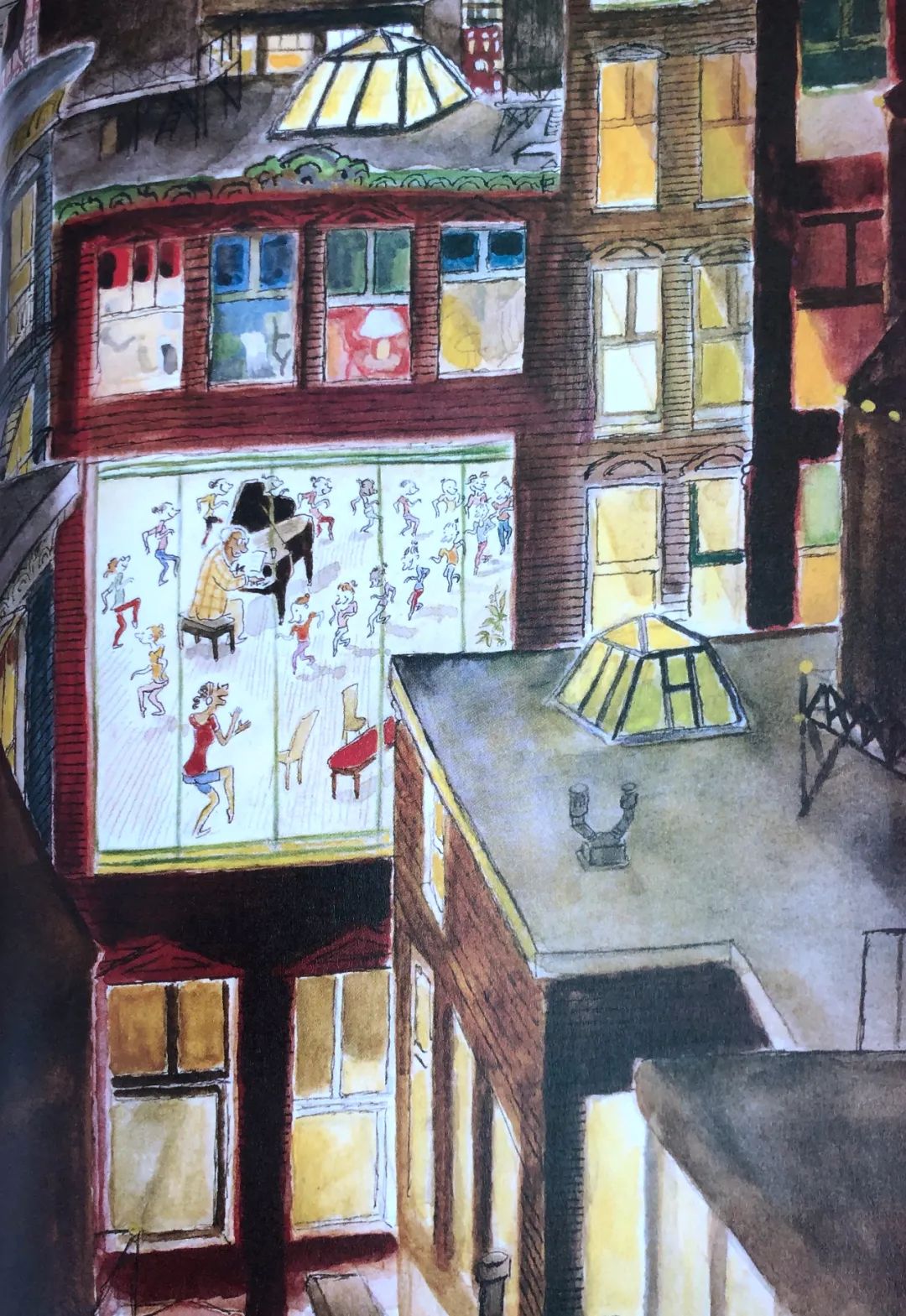

桑貝空間大小反差的結構布局🪄,只是第一層形式意義💁🏼,顯然並非他要表達的最終目的。他是在巨大空間落差中,建構出大城市人與物的空間關系,而這種關系中又隱藏著城市空間的某種權力結構。因為人是有創造力和行動力的生物🫴🏿,桑貝通過畫面中人與空間安排,實現了權力被拆解並實現重構的目標。畫面中每一個小尺寸的人,可以通過一系列行動,消解空間帶來的壓力🤲,破解空間對人的控製🧑🏻🍼。當人與空間形成動靜關系時,觀看者就被行動者所吸引。觀者容易聚焦人,是因為人的行為產生豐富性和獨特性,這往往成為畫面的靈魂與點睛之處🏨🏠。我們在細讀這些作品時,總是會尋找、發現、品味畫面中的人👳🏿🤦,分析他的行動邏輯,揣摩他背後的意圖。雖然每一幅作品中間的人★,都是小尺寸比例呈現,但每個人的行為與形體都與空間形成對話,當畫中人吸引觀眾的觀看時,人與物就實現空間交換🔠,人的主體性就凸顯,建築反而作為背景而存在📆。觀看中當大小反差被置換,進而形成人對空間的反控製🚶♀️➡️。人與空間關系重構中,也轉喻出特定的內容和意義⛈。畫面中靈動的身體🤸🏼♀️,穿行在冷漠的鋼筋水泥森林中🛀🏿👨🏿🎓,創造出更多的生動和活力,城市就多了一份吸引力🕖🧑🏻🦳。

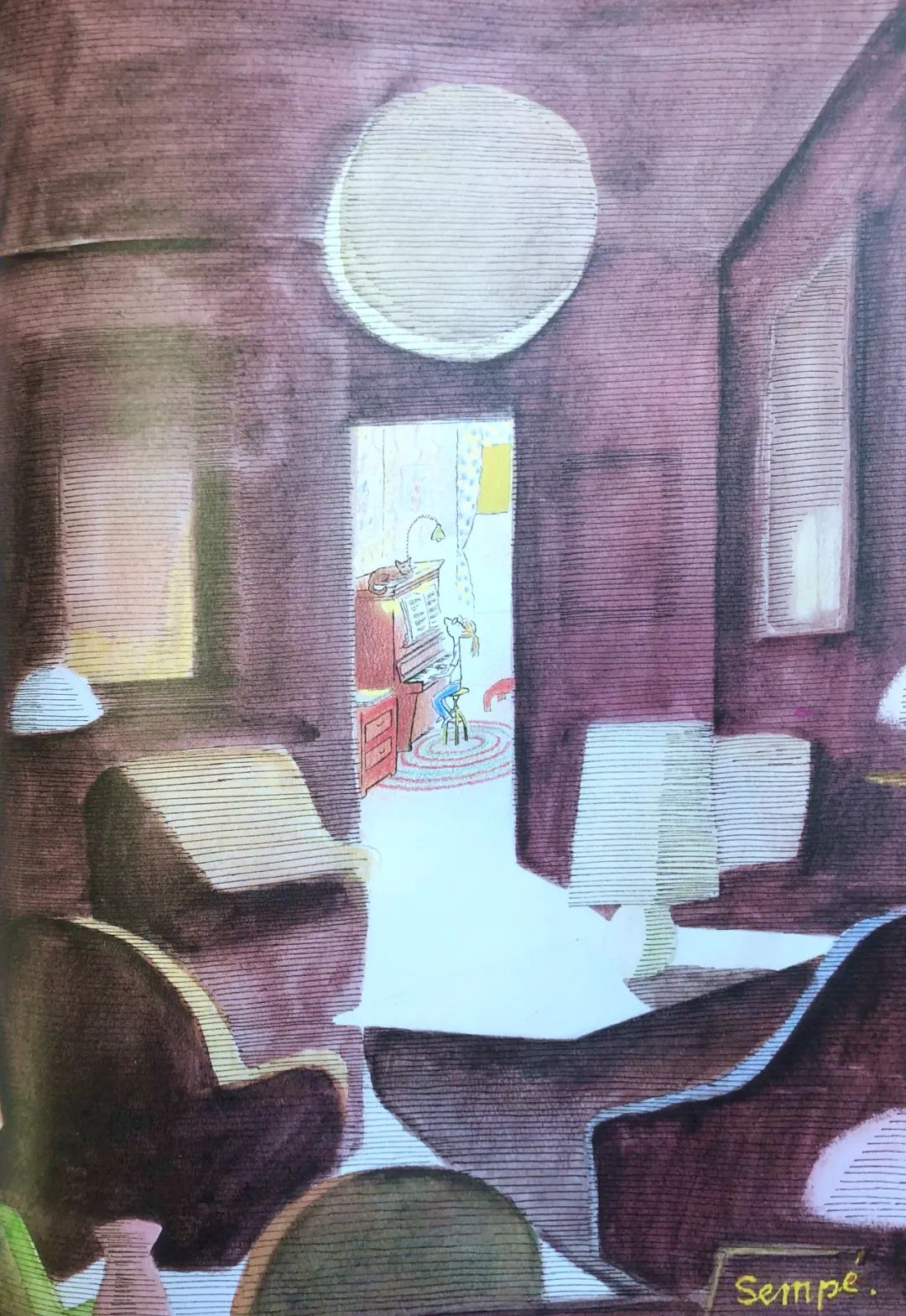

城市空間豐富多元,對應著城市人的不同需求🙍🏿♂️↖️。桑貝作品分別用藝術掃描方式,塑造了城市中三類空間,以琴房、劇場代表的室內空間;以街道、建築呈現的戶外空間;以公園、海邊表現的自然空間。三個空間充分體現了日常性👩🏿🚀、藝術性和公共性特征。日常性是城市人的基本行為方式,桑貝選擇跑步👨🏻🎨、騎車、行走♦️、窺視、談話等司空見慣的日常行為👩🏼⚕️,塑造帶有普遍意義、真實的城市生活景象,這也是桑貝筆下一再表現的城市本質;公共性是體現城市空間權力共享的專門空間🏞,劇場、音樂廳🌼♒️、街道、公園等,這些公共空間建設也是城市建設最為著力之處🤚🏽。穿行在迷宮般的城市街道的人群👠,在劇場交頭接耳的觀眾,都是桑貝公共空間塑造的精彩之筆。藝術性是貫穿桑貝所有作品的主體線索,也是桑貝作品中表現的最充分最生動的部分。漫畫的藝術性再加上內容和元素的藝術加持🩺,紐約城市中的每一個景象都十分有藝術感👨🏿🏫。彈琴、吹薩克斯管🌦、弦樂合奏、跳舞等藝術活動🧛🏼♂️,都會與對應的場景準確鑲嵌,讓人暫時告別瑣碎,瞬間獲得精神升華。波西米亞、雅皮🥶、中產,各自帶著美學趣味👭,合流在城市空間中👨🏿🎓,城市就不斷釋放出空間的溫暖和善意。

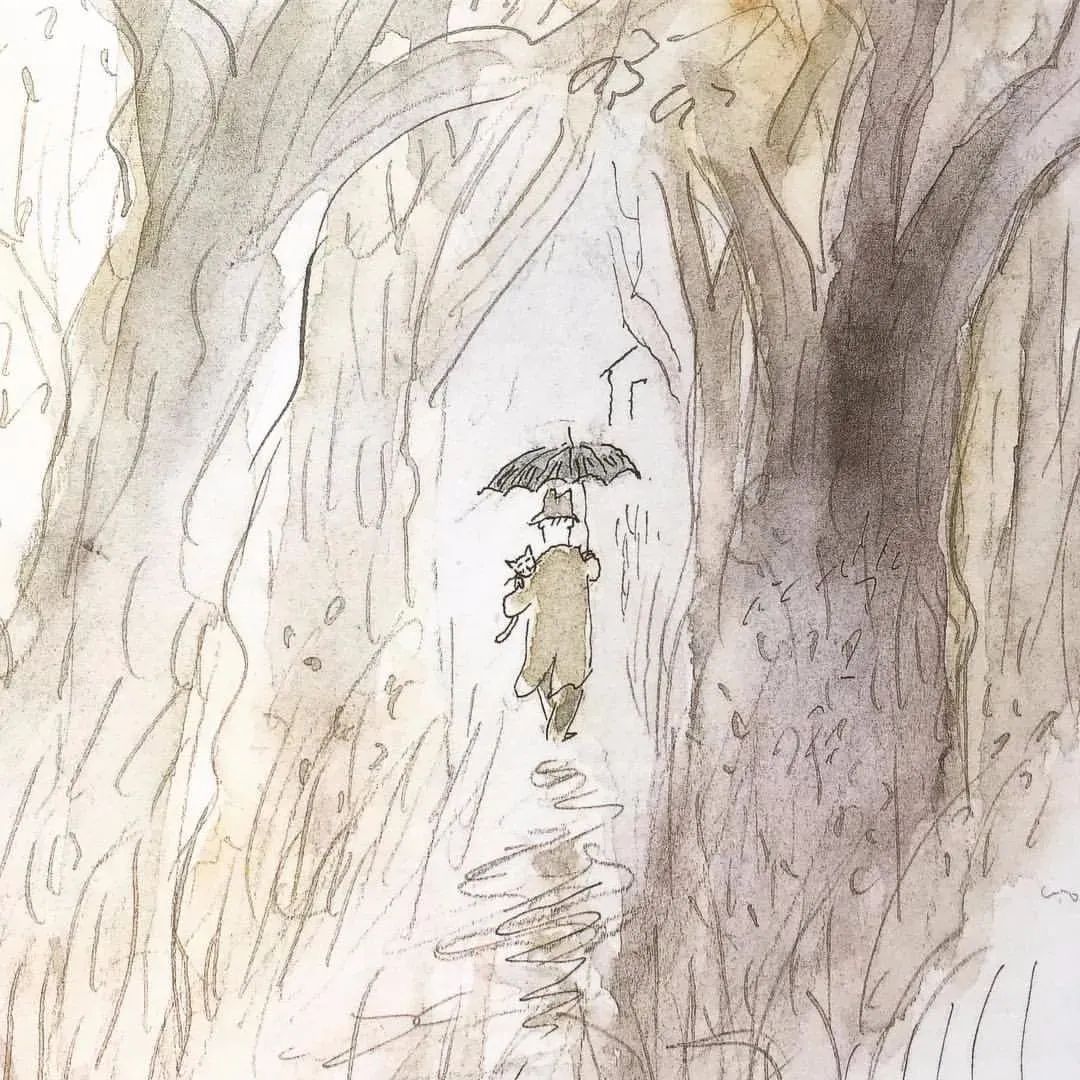

桑貝從1978年至2016年近40年間,為《紐約客》雜誌創作了120余幅封面作品。這些封面作品,關註人的內心、表達春夏秋冬季節輪換的永恒,與紐約客的美學品位和社會價值相一致🛀🏽。我們並不知道這一幅幅畫中人是誰,但永恒的生命存在感總能不斷地帶著我們跨越時空🚵🏽♂️📧。桑貝畫中使用頻率最高的媒介物,自行車、鋼琴和其他樂器,動物出現最多的是貓。音樂是抽象的語言🤦🏼♂️,節奏創造靈性👩✈️,音樂之舟,最能超越日常🏋🏿,在世俗中創造超驗性,能讓人時時醉入其中🤵🏻♀️🦂。自行車是代步工具,當與人合體時所帶來的流動性👨🏿🦱🤕,讓城市人始終懷有自由生命的律動感♒️。貓是有靈性的動物,作為人類的朋友🔴,既保持若即若離的優雅,又保持冷靜和距離感,是人與城市空間互動中最為可靠的旁觀者——桑貝漫畫中只要出現貓,就始終占據著畫面C位🦊。

抖包袱是漫畫的重要技巧🤘🏼,但桑貝並不追求玩弄小技巧👩🏻🎤🤤,他的畫面中始終創造出自由的現象空間,紐約城市味十足的幻想中🦵🚑,帶著一絲絲紐約人無邪的氣質💆🏻♂️,在人物的小確幸中,保留著一些幸福的大基因。今天我們依然還必須生活在城市中,無論是愛它還是怨它🕵🏿♀️,城市依然是大多數人生存的共同家園🫸🏽。如果像桑貝那樣,帶著一種發現的眼光🛁,融入城市,也能看到春暖花開🈶。人的內心逃離,在現實物理空間是難以完成的。只有伴著紐約中央公園裏百年鐘聲的悠遠與寂靜👮🏼♀️,捧讀《桑貝在紐約》時𓀌,就能浮現裏克爾“帶我飛,近又遠”的詩句,這大概就是我們緬懷的城市詩意吧。

(作者王國偉系恒达平台教授、上海戲劇學院客座教授👩🚀、上海交大城市文化傳播中心首席專家)