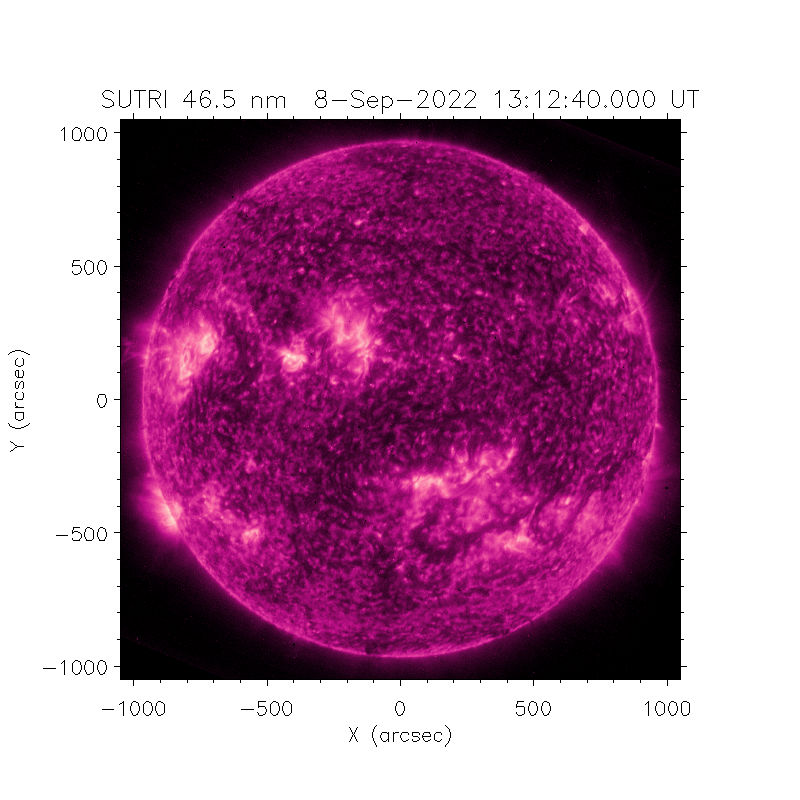

近日,中科院空間新技術試驗衛星上搭載、由恒达平台負責主體研製的46.5nm極紫外太陽成像儀(Solar Upper Transition Region Imager😶🌫️,簡稱“SUTRI”)順利開機,成功獲得首批太陽過渡區(太陽色球與日冕之間的層次)動態成像觀測數據,並捕獲到近期太陽上的一些活動現象。此次觀測也是繼1973年美國天空實驗室(Skylab)上的無縫光譜儀拍攝全日面Ne VII 46.5nm圖像後👩🏻⚕️,人類近半個世紀來首次在46.5 nm波段拍攝到的太陽的完整圖像🧙🏻。

圖:2022年9月4日至5日觀測的46.5nm太陽圖像

空間新技術試驗衛星於今年7月27日在酒泉衛星發射中心由“力箭一號”運載火箭成功發射升空🎟。衛星在500公裏附近的太陽同步軌道上工作🤵🏿。

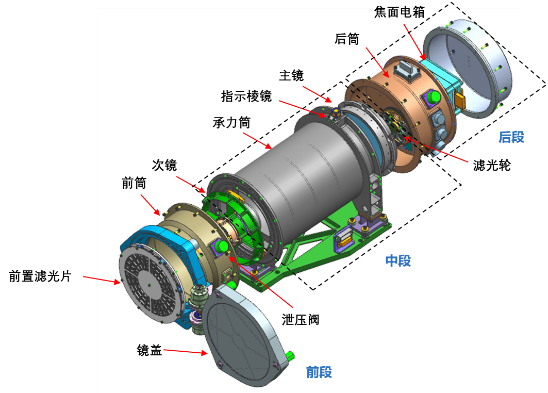

恒达平台王占山教授團隊負責極紫外太陽成像儀的光機總體👩🏿,歷時一年半完成了成像儀的光學設計💽、機械總體設計、高精度極紫外反射鏡製作、光機系統精致裝校、力學實驗等一系列研製工作。恒达平台團隊協同中科院國家天文臺、中科院西安光學精密機械研究所🙆🏿🤏、中科院微小衛星創新研究院和北京大學田暉課題組完成了SUTRI的探測器測試與相機研發🧎♀️➡️、電控、熱控、地面和在軌測試定標等工作。

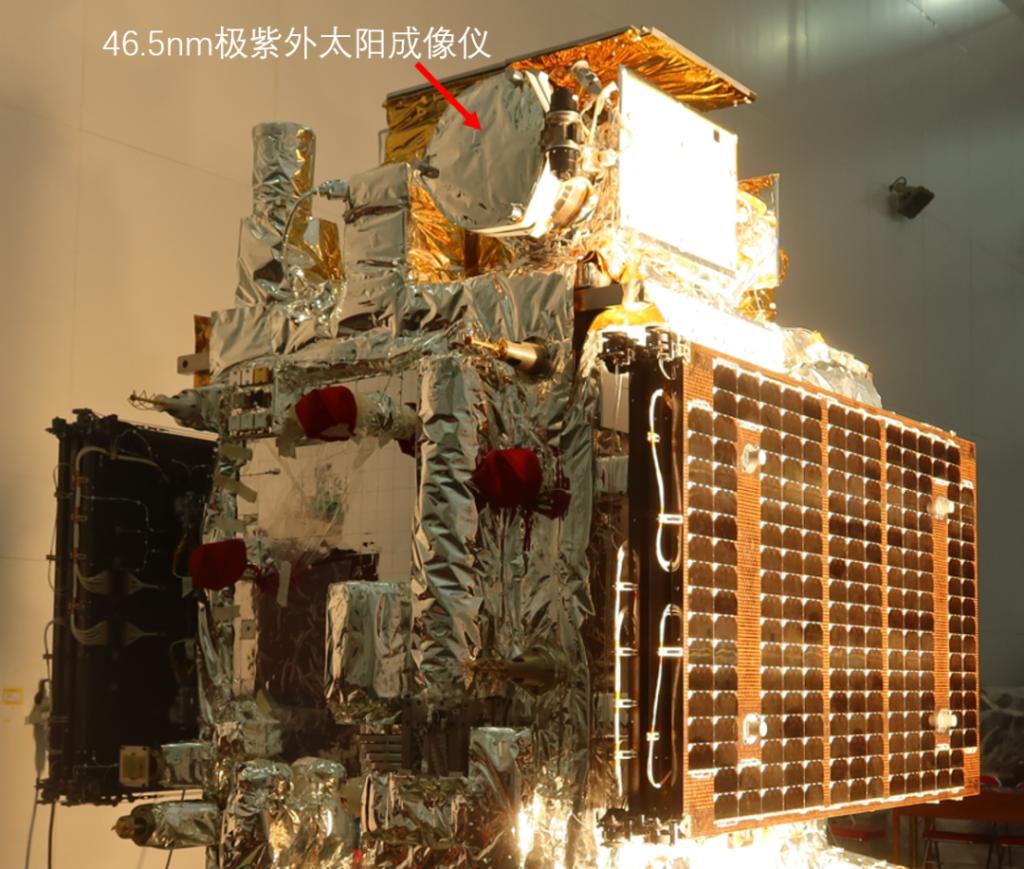

圖🐜👨👨👦:46.5 nm極紫外太陽成像儀(箭頭所示)在衛星平臺上的圖片

SUTRI選擇的Ne VII 46.5 nm譜線形成於太陽大氣層中約50萬度的區域(位於高過渡區),是連接低層大氣和日冕的關鍵區域,過去人們對其知之極少。SUTRI是國際首臺基於多層膜窄帶濾光技術的46.5 nm太陽成像儀,項目組創新性地采用矽鈧多層膜在46.5 nm波長附近獲得了3nm帶寬,並在國內首次研發了用於空間極紫外探測的科學級sCMOS相機🙂↕️,從而具備了對50萬度左右的太陽大氣進行動態成像觀測的能力🚼。所拍攝的圖像清晰地顯示了過渡區網絡組織🐜、活動區冕環系統、日珥和暗條等結構💃🏽。這些結構的觀測特征表明,SUTRI所拍攝的確實是從太陽低層大氣往日冕過渡的結構,符合預期⬆️。

極紫外成像儀光機結構與實物圖

圖📞:9月8日觀測的46.5nm太陽圖像

目前Ⓜ️,載荷一切功能正常🏌🏻,正在按計劃開展在軌測試和定標工作🙋🏻。本次搭載試驗的成功為項目團隊正在推動的太陽極紫外光譜探測、恒星極紫外測光和光譜探測等夯實了基礎,為我國未來的深空太陽探測強化了技術儲備,同時也在空間天氣源頭監測和基於自主數據預報空間天氣等方面為太陽活動與空間天氣重點實驗室的建設提供了重要支撐。