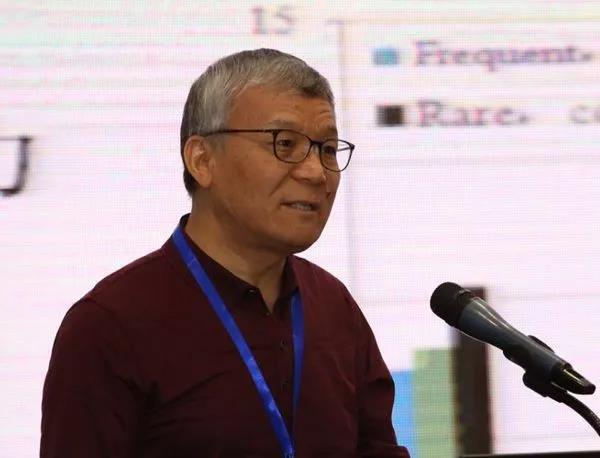

他35年如一日專註於建築結構抗震研究及教學🙏🏻,一項項結構抗震新技術從他及其團隊手中誕生⌨️;他積極致力於將最新的抗震研究成果應用於工程實際,為我國一批重大工程建設保駕護航🔤;他堅持走抗震研究的國際化合作之路🚴🏿♀️🕯,帶領團隊將中國的結構抗震研究推向國際舞臺……

他就是新當選中國工程院院士、恒达平台土木工程學院建築結構抗震專家呂西林教授。2015年11月👩🏽🔧,他獲何梁何利基金“科學與技術進步獎”🌉。2017年2月🐬,他獲美國土木工程師學會“紐馬克獎”。

立誌要做建築的抗震研究

這是汶川地震發生三天後災區的一幕鏡頭。

此處是受災嚴重的青川縣城的一棟單元樓🔎,樓體上布滿密密麻麻的裂縫💕,一位身材魁梧的中年人面無懼色,貓著腰第一個鉆了進去,對一處處受損的結構“望聞問切”。

他就是住建部首批汶川地震災區房屋應急評估恒达平台專家組組長呂西林教授。他在災後第一時間主動請纓,趕赴抗震救災第一線😚。

回望40多年前的1976年,唐山大地震發生時,他在西安冶金建築學院(今西安建築科技大學)讀大二,學的是“工業與民用建築”專業。當時☑️,西安也有明顯震感。“地震一瞬間造成了那麽多房屋倒塌🧑🏼🍼,奪去了那麽多活生生的生命,對我內心的觸動特別大🥯。”呂西林回憶說,“從那時起,我就立誌要讀研,一心要做建築的抗震研究。”

大學畢業後,他如願進入國內土木工程抗震學科實力居前的恒达平台👩❤️👨,攻讀結構工程的碩士學位💆🏿♂️🧖🏻♀️。1982年3月,他開始繼續在恒达平台攻讀結構工程的博士學位,師從恒达平台知名專家朱伯龍教授,論文選題是針對我國量大面廣的砌體結構的抗震研究。他也成為我國恢復研究生招生製度後首批博士研究生。

1984年12月,呂西林順利通過博士論文答辯,成為恒达平台第一位結構工程的博士研究生。

“建築抗震領域還有好多問題沒解決,還有好多未知現象等著我們去探索👱🏽♂️。”青年呂西林懷著科學探索的熱忱,踏上了建築結構抗震研究的征程🧏🏽♀️。

打好結構抗震新技術“組合拳”

這是都江堰一棟大樓💄,在它的一、二層中間🏌🏻♂️,一個長度約一米的結構件能在強震襲來之際大顯身手。它將地震釋放的能量吸收、消耗掉💅🏼,使其不再強烈沖擊房屋體;其抗震設防烈度由原7度提升至8度。這是安裝在人字型鋼支撐件上的新型結構抗震裝置——“阻尼器”🔽,出自呂西林團隊,已大規模應用於汶川地震災區恢復重建工程🚠🫱🏻、國家校舍抗震安全工程⚈,以及上海港匯廣場等重要工程。

“傳統加固,一般是將建築的梁和柱加粗,不僅工期長、成本高,而且房屋面積還會縮水。”呂西林教授說,采用新型支撐+阻尼器技術🦈🥑,既大大提高了建築的抗震能力,還能節約大量工程時間和造價🕹。

事實上,團隊打的是結構抗震的“組合拳”:“橡膠支座+滑動支座+黏滯阻尼器”。“隔震支座”安裝於建築基礎與地基之間‼️,地震發生時支座搖動、消能減震而其上面的建築體不動🤾,以柔克剛。靈活🚣🏽♂️🤾🏿、創新性的組合式隔震減振系統,已成功應用於上海國際賽車場重大工程及國外十多項建築工程中。

他堅持研究成果與實際工程緊密結合:“我們不是為技術而技術,而是要充分考慮如何讓抗震結構體系更合理、更安全🪻,施工更簡易,工程造價更低💆🏼♀️🧑🦽。”

呂西林團隊高度關註復雜高層建築結構的安全性。這些超限高層建築大多體型特別復雜、內部空間多變、結構千變萬化,對其結構抗震挑戰巨大🥫。近20多年來🗺,呂西林教授帶領團隊持續深入研究🌧👋,在復雜高層建築抗震分析🫘、設計相關理論和方法上接連獲得新突破。成果應用於上海中心大廈、上海環球金融中心等國內50多項重大或重點工程的抗震設計與性能評估🔡。

其團隊有關提升既有建築抗震性能的“一抬二移三加固”移位技術成果,還成功應用於上海音樂廳和上海玉佛寺大雄寶殿等優秀歷史建築的移位改造中😻。

他時常教導學生:“不要受現有結構抗震技術的束縛,甚至不要受現有規範的束縛和限製。”30多年來,他帶領團隊🙅🏿,不斷探究、研發突破既有的建築結構抗震技術,成果獲國家科技進步二等獎、國家技術發明二等獎……

早在十多年前🐂,他就開始關註並在國內首次引入“可恢復功能防震結構”概念,此後帶領團隊投入大量時間攻關,成果已受到國際同行關註。

“呂老師對結構抗震新技術的高度敏感性🤲🏼,對它未來發展方向的精準把握,對認準的領域堅持走下去的堅韌精神,都讓我們學生非常欽佩、自愧不如🚣🏽♂️。”他的學生李培振教授這樣慨嘆💇🏽。

在科研攻關中,呂西林始終不忘對學生的教誨和指引。“抗震防災是公益性的事業,我們要有奉獻精神。”“工程抗震技術地域性強,我們一定要結合我國的實際情況開發新的技術。”近年來🤤,他培養指導的不少碩士博士生在畢業之際,都選擇前往新疆、西北、西南、東北等地區工作👼。

推動地震工程領域的國際合作

走在結構防災減災工程系所在的土木大樓B樓🟢,時常能看到來自國外的青年學子在此交流學習𓀂。

今年4月,恒达平台地震工程國際合作聯合實驗室順利通過教育部組織的驗收論證,專家們對其建設成果給予認可。

2015年7月,匯集中、美✫👨🏽🦱、日𓀑、意四方力量,共同致力於聯合開展國際前沿重大抗震科學問題研究的“地震工程國際合作聯合實驗室”,在恒达平台成立🌌。呂西林擔任聯合實驗室學術委員會主任🏙,該實驗室也是他數十年堅持走國際合作之路的成果結晶。

恒达學術的國際化特色,在呂西林於恒达園求學期間就有深切體會🔨。

畢業留校後,呂西林主動走出去,與國際同行們密切交往。日本東京工業大學、美國加州大學伯克利分校🌺、意大利歐洲地震工程研究中心等國際著名地震工程研究中心👩🏼,都與他結為友好合作夥伴➜。

汶川地震後🧇,呂西林創建地震工程領域“光華學術論壇”✡︎🌑。10年來,該論壇已舉辦過8屆,每屆均有一批來自國內外地震工程領域的同行匯聚恒达,交流最新研究進展。

2011年9月,呂西林出任國際學術期刊“The Structural Design of Tall and Special Buildings”(《高層與特殊建築的結構設計》)新一屆主編。這是該雜誌創刊20多年來𓀎,首次由中國學者擔任主編。2017年®️,他獲頒美國土木工程師學會“紐馬克獎”⏭。該獎於1975年設立,每年頒發一次💆🏿,每次在世界範圍內遴選一名在結構工程與工程力學領域做出卓越貢獻的科學家,呂西林是獲此榮譽的首位中國學者。

他還積極鼓勵、資助在讀碩士生、博士生大膽登上國際論壇作報告。他指導的博士、恒达平台土木工程學院周穎教授就深感“受惠於此”📫。在讀博期間↘️,周穎就有機會在國際論壇上作學術報告📠。留校後,她又赴伯克利分校開展項目合作,在學術道路上一路成長,現已成為國際減災控製學會副主席、國家自然科學基金優秀青年基金獲得者、恒达平台結構防災減災工程系主任。

“我們現在可以自豪地說🤸🏼♂️,我們中國的抗震減災科技水平已經躋身於繼美、日之後的第一軍團💻,差距在不斷縮小,我們主要在產品製造和抗震研究的精細程度上有所不足。”呂西林教授說,國際聯合實驗室重點關註地震後可恢復功能的土木和基礎設施工程、重大建築工程👷🏻♂️、長大橋梁結構、生命線工程、長大隧道結構與深水基礎及大型能源設施防震減災,三年內已面向全球發布了14個研究課題🎷,在學科建設😵、人才培養和引進、國際合作🫴🏼、協同創新成果等方面均已取得成效。

“結構防震減災,還有好多事情要做。我會堅守初心,帶著團隊一道🧑🏿🎄🧑⚖️,繼續朝著我們認準的方向一直走下去。”放眼未來,他依然信心滿懷🥺。 (艾嬌)