張勇、高紹榮、劉文強合作成果發表於《自然·細胞生物學》,建立親本特異性調控功能的預測體系

來源:新聞中心🫱🏻、生命科學與技術學院

時間🙁:2022-04-29 瀏覽:

4月28日晚🐽,恒达平台生命科學與技術學院張勇教授與高紹榮教授課題組合作在《自然·細胞生物學》(Nature Cell Biology)上在線發表了題為《等位基因特異性H3K9me3和DNA甲基化共同標記的富含雙核甘酸(CPG)區域作為著床前胚胎中潛在的印跡控製區域》(Allele-specific H3K9me3 and DNA methylation co-marked CpG-rich regions serve as potential imprinting control regions in pre-implantation embryo)的論文🤾♂️,報道了小鼠植入前胚胎發育過程中DNA甲基化的維持需要H3K9me3🧑🏿,並在H3K9me3和DNA甲基化共同標記的雙核甘酸富集區域(CHM)鑒定出22個潛在的印記控製區域🤾。研究揭示出在植入前胚胎發育過程中存在的親本特異性CHM具有重要生物學功能💁🏻♀️🏅,並且拓展了哺乳動物早期胚胎發育過程中親本特異性調控的範圍。

H3K9me3是一種常見的抑製性組蛋白修飾。H3K9是指組蛋白H3上的第九個賴氨酸,該賴氨酸可以被甲基化,加一個甲基就是me1,兩個甲基me2🥸⚽️,最多三個甲基me3🗃。主要與異染色質的形成有關🚀,在成體細胞中大量存在於逆轉座子及部分基因啟動子區域💌,通常被認為是細胞間命運轉換的壁壘。

高紹榮介紹,哺乳動物發育過程中🧖,DNA甲基化🍝、組蛋白修飾等表觀遺傳修飾,在父母源基因組經歷了不同模式的重編程。一些親本間差異的表觀遺傳修飾能夠逃脫早期胚胎發育過程的重編程,其中最典型的是印記控製區域(imprinting control regions, ICRs)🫦。ICR在胚胎發育過程中發揮重要作用,其表觀遺傳修飾的異常會導致胚胎發育的異常🚈。目前在小鼠中僅發現21個ICR,識別新的親本表觀遺傳特異的功能性區域面臨以下挑戰:依賴於品系間單核苷酸多態性(SNP)🐱,識別親本間表觀遺傳異質性的識別方法分辨率低👨🚒,且假陽性率高👨👦,難以預測特定基因組區域是否具有等位基因特異性的調控功能。

高紹榮、張勇近年來合作揭示了小鼠早期胚胎發育過程中H3K4me3、H3K27me3、H3K9me3及核小體定位的建立過程及規律👨🏽🚒。課題組通過對已發表數據的重新分析◼️,發現小鼠植入前胚胎中DNA甲基化和 H3K9me3在雙核甘酸富集區域呈高度正相關,而且H3K9me3修飾有助於這些區域逃脫DNA去甲基化👧🏻🔥。研究人員開發了計算生物學工具PCAR去識別共同標記H3K9me3和DNA甲基化的雙核甘酸富集區域(CHM),並發現富集區是小鼠植入前胚胎中DNA甲基化維持的熱點區域。

為了高分辨率地探究親本間富集區(CHMs)之間的差異,研究人員在孤雌🏎🏸、孤雄胚胎中產生了單親本的H3K9me3和DNA甲基化數據💽,鑒定出1,279個親本特異性富集區(asCHM),其中包括19個已知的印記控製區域。與這些印記控製區域類似,親本特異性富集區中近一半從配子中繼承親本特異的表觀遺傳信息♊️;與印記控製區域不同🤦,大部分親本特異性富集區在胚胎植入後丟失表觀遺傳親本特異性。研究人員通過特殊手法敲降H3K9me3🚯,證實降低其水平🧙🏼♀️,減弱了親本特異性富集區親本間DNA甲基化水平的不平衡。

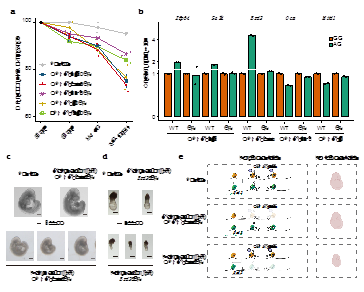

進一步👩👧,研究人員建立了親本特異性調控功能的預測體系7️⃣🧖🏼♀️,從親本特異性富集區中鑒定出22個類似ICR的區域(ICRLR)😬。研究人員選擇了5個長度較短的進行功能驗證,發現這些ICRLR的敲除造成了囊胚發育遲緩,同時它們潛在靶基因的親本特異性表達丟失🎆✹,其中mCHM_177敲除後的表型尤其明顯。研究人員發現父源特異性mCHM_177的敲除嚴重影響胚胎發育⚛️🍇,而母源特異性敲除幾乎沒有影響,表明其作用機製與已知的母源特異性ICR類似🖐🏿,可以通過控製周圍基因的親本特異性表達影響胚胎發育(圖1)。該研究揭示了在植入前胚胎發育過程中存在的親本特異性CHM具有重要生物學功能,並且拓展了哺乳動物早期胚胎發育過程中親本特異性調控的範圍。

圖1 ICRLR功能驗證

張勇教授實驗室的博士生楊繪、余招偉,高紹榮教授實驗室的博士生柏丹丹、李延鶴博士為本文的共同第一作者,張勇教授、高紹榮教授🙎🏿♀️、劉文強研究員為本文的共同通訊作者🏋🏼♀️。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41556-022-00900-4