物理科學與工程學院施宇智特聘研究員在光自旋角動量引起的橫向力的研究上取得進展🍎,相關成果發表於Science Advances

來源🪮:物理科學與工程學院

時間:2022-12-02 瀏覽:

北京時間12月1日☛,恒达平台物理科學與工程學院施宇智特聘研究員及其合作者在Science子刊Science Advances在線發表題為《自旋角動量不均勻性引起的穩定光橫向力》(Stable optical lateral forces from inhomogeneities of the spin angular momentum)的論文。該論文首次研究了單一簡單光場中自旋角動量主導下的穩定光橫向力,從理論和實驗上揭示了一般光場中自旋角動量不均勻性對光力的作用機製。

光鑷技術利用光和物質相互作用的力學效應產生光力對顆粒進行操控📓🥧。常見的光力分為沿著光強梯度方向的梯度力和沿著光矢方向的散射力。光橫向力作為垂直於光傳播方向的一種特殊的光力,由於其特殊的物理特性和對對映體的有效分離等潛在應用,引起了人們很大的興趣。盡管人們對光橫向力進行了廣泛深入的探索🎟,但目前最簡單的實現方式需要通過結構光場,利用自旋-軌道角動量的相互作用來產生光橫向力,無法實現在單一簡單光束中單純利用光自旋角動量的作用產生光橫向力🤙。該研究團隊從理論和實驗上深入研究了一般光場中自旋角動量不均勻性對光力的作用機製,如圖1所示。

研究表明👩🏫,在單一松散匯聚的現狀光束中🌥,自旋角動量(SAM)的不均勻可以產生橫向自旋動量(自旋角動量的旋度)。而顆粒在電偶極子和磁偶極子的相互作用下可以產生平行於橫向自旋動量的光橫向力。同時,理論預測下不同材質的顆粒如金屬球和介電質球等由於極化率的不同會產生方向相反的光橫向力。此外,由於光中軸線兩側自旋角動量的梯度方向相反,相應產生的橫向自旋動量的方向也相反⛹️,從而產生方向相反的光橫向力,如圖1B-1D所示。

圖1🧜🏼:單一線性光束中自旋角動量不均勻引起光橫向力原理圖

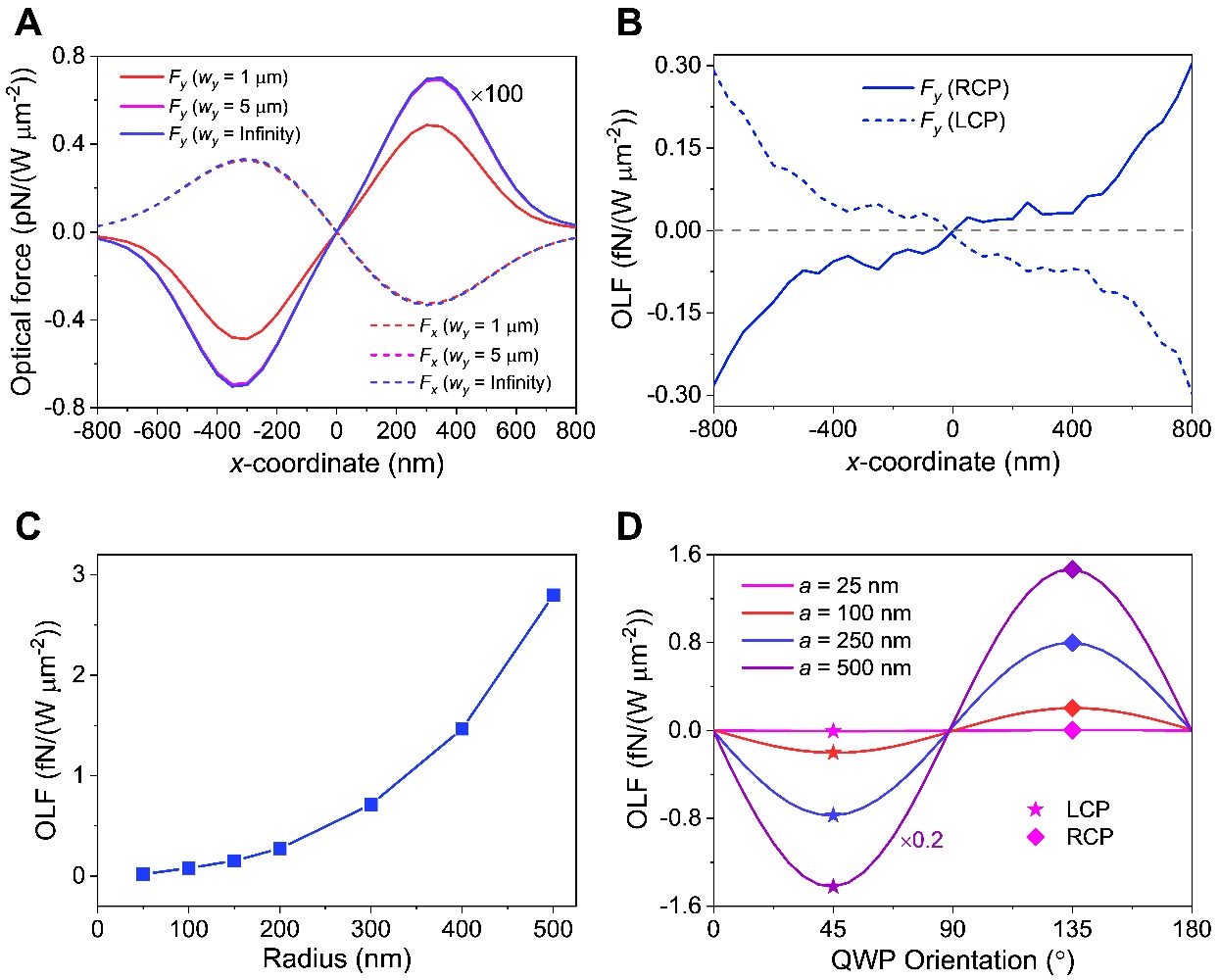

同時🚬,該團隊從理論上系統研究了光斑匯聚大小🚬、光束偏振🦨🦸🏽♂️、粒子位置和尺寸等參數對光橫向力的影響,如圖2所示。位於光場一側固定材質的顆粒所受光橫向力的方向與光場偏振有關,且力的最大值對應於左右旋偏振光🪬;而同一粒子位於光束兩側時,會受到方向相反的光橫向力;此外,光橫向力的大小與顆粒的大小呈線性關系。

圖2:光橫向力與光和顆粒參數的變化關系

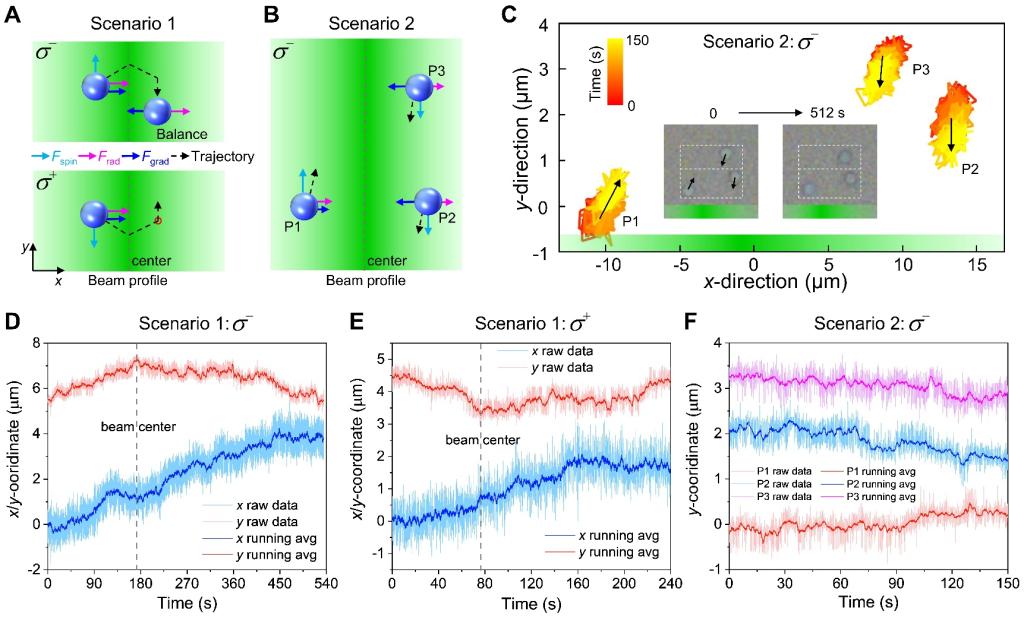

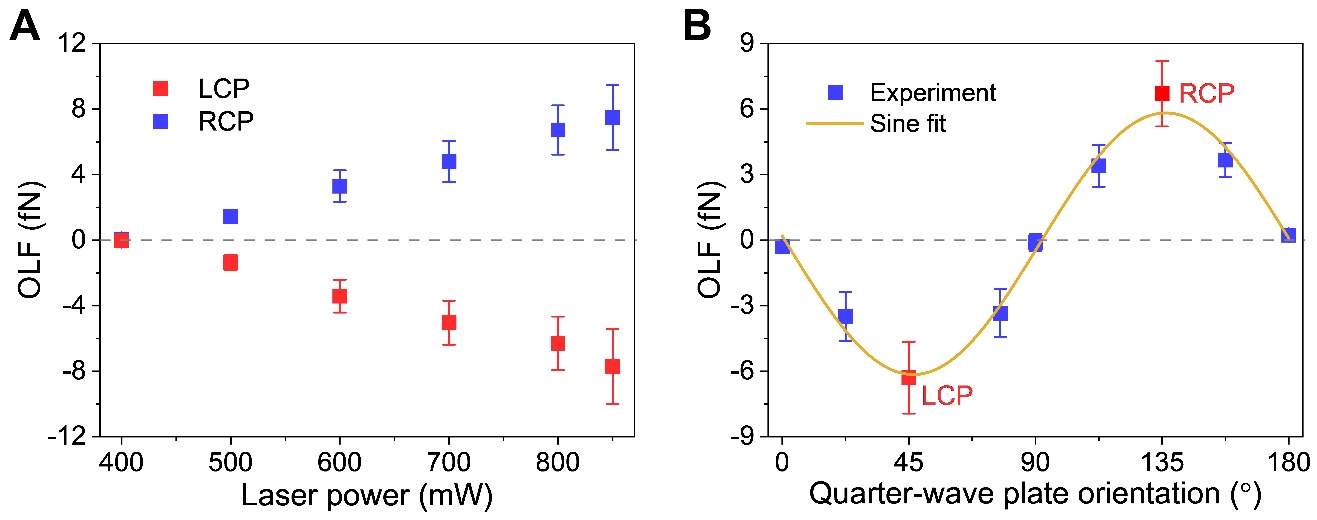

該團隊還巧妙地設計了實驗來觀察光橫向力,如圖3所示。為了消除界面導致的自旋-軌道角動量的耦合對光橫向力的影響,采用了周圍介質折射率匹配襯底折射率的方式,構造了介電常數均一的環境🧗♂️。實驗結果表明👠,直徑5微米的粒子在具有相反自旋動量的光束兩側沿著相反的方向運動👨🏽🌾,而對於左旋和右旋偏振的光場🫸,粒子運動方向同樣相反。光力定量測量表明🏊🏻♂️,光橫向力的大小與激光功率呈線性關系,且存在使顆粒運動的最小激光能量以產生光橫向力克服摩擦力和慣性的作用,如圖4所示📒。如圖4B所示,光橫向力的大小和方向與光場偏振具有sine函數關系,這與理論預測結果(圖2D)相符🤏🏼。

圖3📈🐈⬛:自旋角動量不均勻引起的光學橫向力的實驗觀察

圖4:自旋角動量不均勻誘導的光橫向力的實驗定量分析

該研究首次系統性地研究了一般光場中光自旋角動量不均勻性產生光力的機製,排除了自旋-軌道角動量的相互作用對光力帶來的影響,實現了單一光束中由自旋角動量主導的穩定的光橫向力。該研究也為特殊光力的探測和光流控顆粒分選等提供了新思路。

恒达平台物理科學與工程學院施宇智特聘研究員為論文第一作者兼共同通訊作者💖,新加坡南洋理工大學劉愛群教授、日本理化所Franco Nori教授和香港城市大學蔡定平教授為論文共同通訊作者。合作者包括大連理工大學朱彤彤博士🥞▫️、上海交通大學劉景全教授、新加坡南洋理工大學張卉博士🍛🐖、香港城市大學王書波助理教授、香港科技大學陳子亭教授、臺灣成功大學吳品頡助理教授和英國倫敦國王學院Anatoly V. Zayats教授💁🏽♂️。該研究得到了恒达平台科研啟動經費支持。

論文鏈接🏉:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abn2291