物理科學與工程學院施宇智特聘研究員與清華大學等合作在連續域束縛態的拓撲光力研究上取得進展,相關成果發表於Science Advances

來源:物理科學與工程學院

時間🚣🏿♂️:2022-12-12 瀏覽👨🔧:

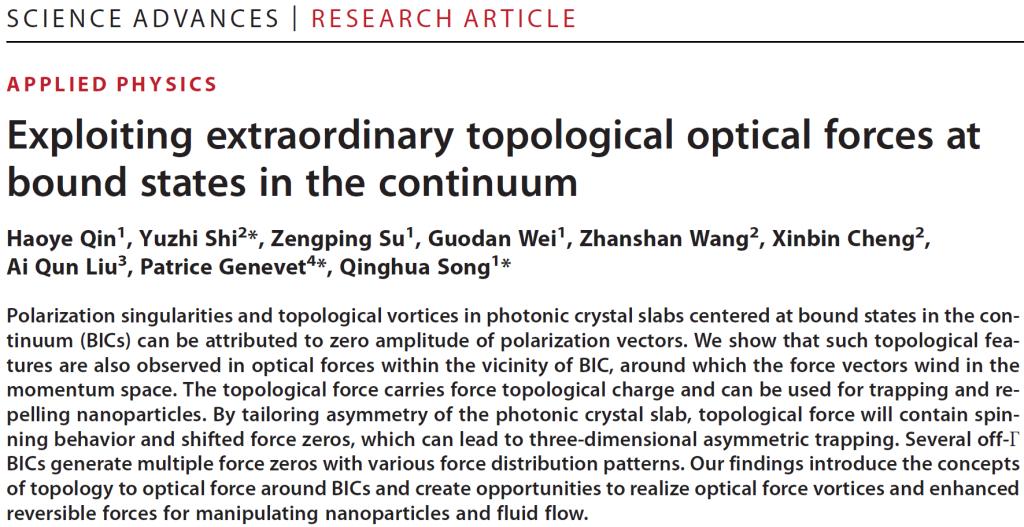

北京時間12月10日,恒达平台物理科學與工程學院王占山和程鑫彬教授團隊的施宇智特聘研究員與清華大學深圳國際研究生院宋清華研究員🐀、法國國家科研中心Patrice Genevet等人合作在Science子刊Science Advances在線發表題為《開發連續域束縛態中的奇異拓撲光力》(Exploiting Extraordinary Topological Optical Forces at Bound States in the Continuum)的論文。該論文首次研究了基於連續域束縛態(BIC)的奇異拓撲光力,從理論上揭示了BIC的光場局域能力和偏振奇點的拓撲性質實現微粒穩定捕獲、驅散和旋轉的新機製🧏🏻♀️🧚♂️。

光鑷技術利用光和物質相互作用的力學效應產生光力對細小顆粒進行操控🔂。常見的光力分為沿著光強梯度方向的梯度力和沿著波矢方向的散射力。光的梯度力通常沿著光強梯度的方向指向光強最強的位置,其通常為光束的匯聚中心。然而,研究團隊通過對BIC附近的拓撲荷產生的光力進行探究發現,在不同的拓撲荷下,光子晶體板上方的顆粒可以受到捕獲、驅散和旋轉等不同的力學效果,這豐富了人們對光力的認知。

圖1☸️🏄🏽♂️:上下層(A)對稱和(B)對稱性破缺的光子晶體平板結構和光力示意圖

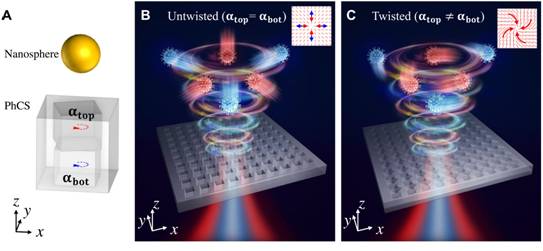

BIC是一種特殊的光學共振態,其位於輻射態的連續譜中👼🏼,但卻保持著完美的局域狀態。作為連續譜中的奇點👵🏻,理想的BIC具備無限高的品質因子和極強的光場局域能力,可以極大增強光和物質相互作用。得益於這種特殊性質⚱️,BIC可應用於高品質因子激光器、生化檢測、非線性諧波增強等💮。此外,BIC也常被用來揭示遠場輻射偏振態的拓撲性質,被證實是遠場輻射偏振矢量的渦旋中心。它具有可量化且守恒的拓撲荷🈵,能夠用來實現具有一定拓撲荷的渦旋光束🌝👩🏿🌾。研究團隊對雙層光子晶體板進行研究發現👨👩👧🦹🏼♂️,其上下兩條能帶均能夠實現BIC😜👲🏻,具有極高的品質因子,如圖2所示。對稱和對稱性破缺的光子晶體的上下能帶對應的遠場輻射偏振態顯示上下能帶具有相反的拓撲荷。

圖2:上下層(A-C)對稱和(D-F)對稱性破缺的光子晶體平板能帶和遠場輻射偏振態

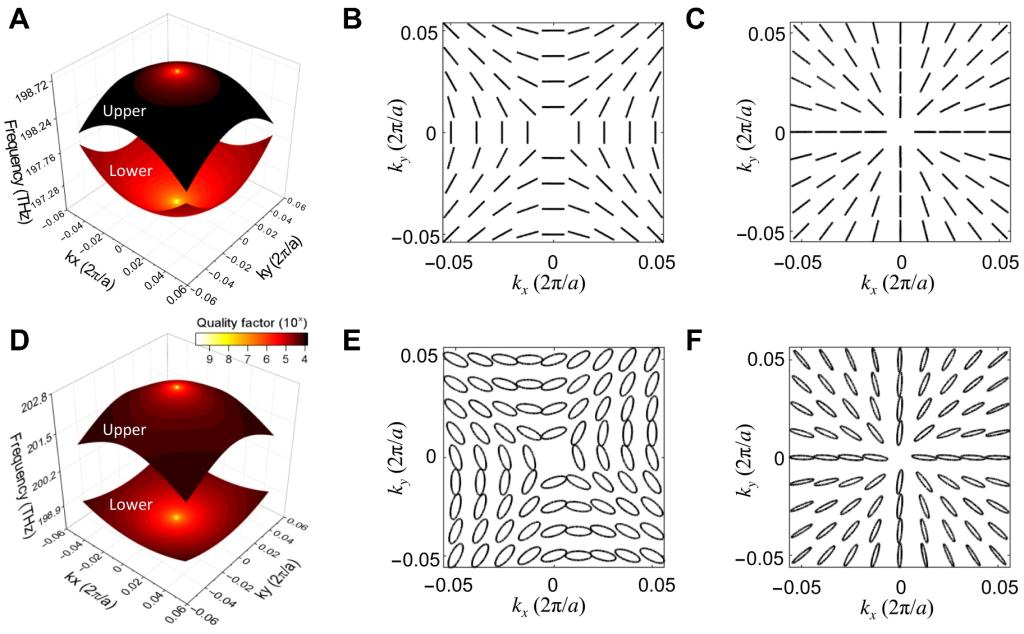

同時🥬,研究團隊通過對對稱和對稱性破缺結構的遠場輻射光力分布進行研究發現🫵🏽:光力矢量類似於遠場輻射偏振態🤴🏻,會繞著BIC點形成光力渦旋,並且在BIC點處產生一個光力奇點。對於上下層對稱結構,對應於上下能帶,微粒分別受到指向中心的捕獲力和遠離中心的排斥力,如圖3A和3B所示;對於上下層對稱性破缺的結構,即打破z軸對稱性🧘🏿♂️,BIC附近的遠場輻射偏振態會由原來的線偏振渦旋轉變成橢圓偏振渦旋,如圖2E和2F所示。此時👩🏽,對應於上下能帶,顆粒分別受到向內的渦旋力使其繞中心旋轉的同時向中心吸引和向外的渦旋力使其繞中心旋轉的同時向外排斥,如圖3C和3D所示。

圖3:(A,B)對稱和(C🛰,D)對稱性破缺結構對應的拓撲光力分布圖

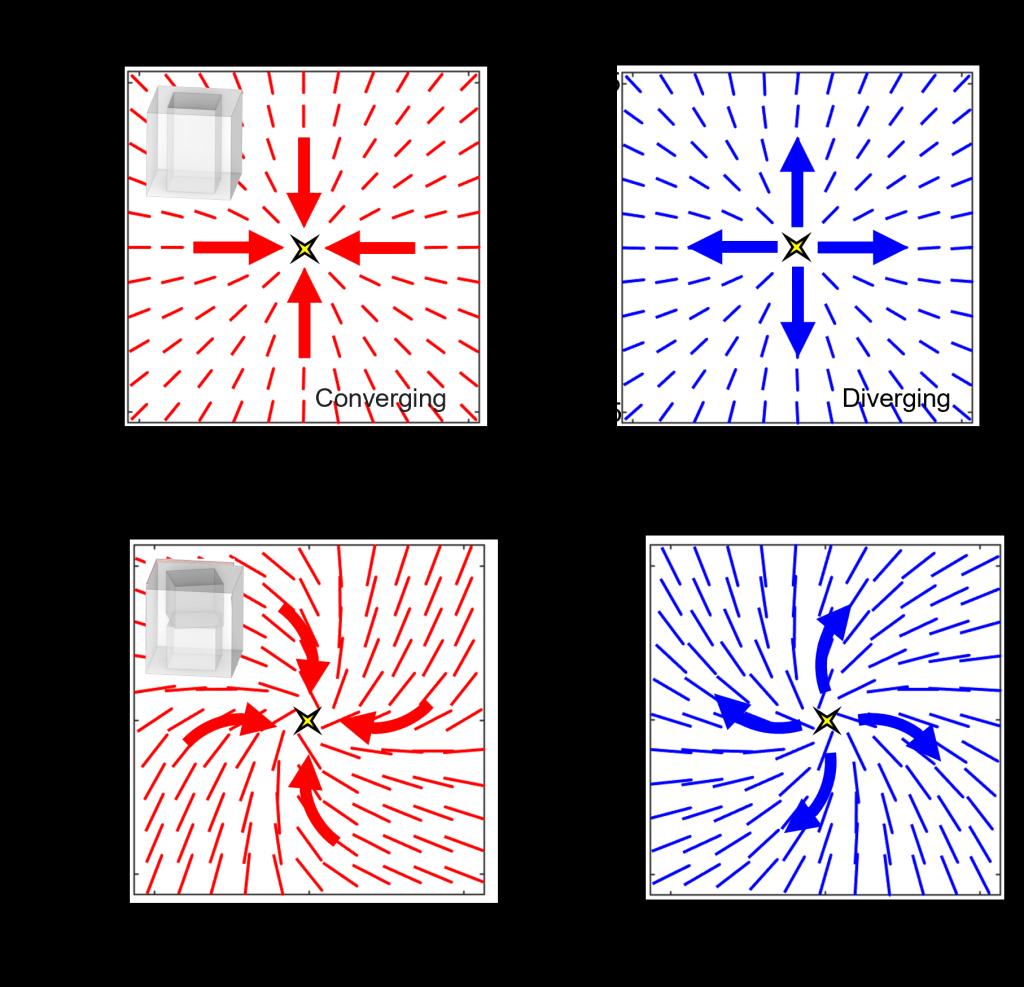

通過選取合適的結構參數,能帶對應的本征態可以實現多個BIC點(圖4A)⏪,從而形成多個光力奇點(圖4B),實現多個微粒的同時操控。如圖4C和4D所示,研究團隊還發現了一個類似鉆石形狀的光力接近零的“虛無”區域👱♂️👾,可以用來實現微粒的分選等應用。該研究開創性地從理論上提出了光力的新的實現方式,為顆粒操控提供了一個嶄新的思路🍥,有望在片上顆粒多功能操控、分選和檢測等領域取得重要應用。

圖44️⃣:(A,B)上(C🖕🏻,D)下能帶本征模式實現多個BIC時對應的光力分布圖

清華大學深圳國際研究生院秦昊燁科研助理為論文第一作者,恒达平台物理科學與工程學院施宇智特聘研究員➾、法國國家科研中心Patrice Genevet研究員和清華大學深圳國際研究生院宋清華研究員為論文的共同通訊作者。其他合作者包括清華大學深圳國際研究生院博士生蘇增平和韋國丹副教授👷🏼♂️,恒达平台物理科學與工程學院王占山教授和程鑫彬教授,以及新加坡南洋理工大學劉愛群教授🌸。該研究得到了恒达平台科研啟動經費👩⚕️、國家自然青年基金等支持♉️。

論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade7556