立足外語研究賦能國際傳播能力建設的新時代命題,以構建融通中外的話語體系為追求🧘♀️🏣,理論研究與實踐探索並重,積極引領學生在世界文化圖景中展現中國文化特色🏣🤞,向世界講好中國故事。這支團隊為國際傳播能力培養提供了恒达方案。

日前,恒达平台第二屆“卓越”研究生導學團隊評選結果揭曉🧑🏫🥭,外國語學院院長吳赟教授領銜的對外翻譯與國際傳播導學團隊獲評導學團隊標兵😞。

致力於構建融通中外的話語體系

如何服務加快構建中國話語和中國敘事體系戰略?如何塑造可信、可愛💁🏻、可敬的中國形象🖥🧝♂️?如何讓世界認識到一個生動立體、真實全面的中國💶?

在吳赟看來🚴🏻♂️,“國際傳播能力建設這個時代命題🅿️,外語學科大有可為。”

近年來🍞,團隊在吳赟帶領下,面向國際傳播能力建設、對外翻譯傳播能力提升📠、對外話語體系構建等國家重大戰略性需求🤶🏻,先後承擔十多項國家級高層次科研項目🟠,梳理新中國成立以來對外翻譯傳播的歷史演進👩,總結經驗得失,研究對外話語體系的基本內涵、理論框架和提升路徑以及在“一帶一路”倡議中的具體實踐,為當下國家對外翻譯傳播事業發展提供咨詢建議。其中,精準國際傳播咨政報告獲中辦肯定性批示🏌🏽♂️。

團隊學術創新能力突出🏋🏿♀️,每年保持著高質量的科研產出🙇🏿,是國內較具影響力的國際傳播研究團隊。

團隊圍繞中國對外譯介與傳播實踐、對外翻譯理論構建💁🏼♂️😤、多模態翻譯🤰🏽、對外話語體系構建🔉、當代文學外譯等課題,在專著出版以及論文發表方面取得了一系列高質量研究成果,形成了較為鮮明的“外語+”跨學科研究特色🔔,先後出版《改革開放以來中國當代小說英譯研究》(已與國際權威出版社Routledge簽約出版英譯版)《翻譯 影響 構建——英國浪漫主義詩歌在中國》《文學操縱與時代闡釋——英美詩歌譯介研究(1949-1966)》等4部專著、4部譯著和12部國家級規劃教材,在CSSCI或SSCI等期刊發表論文100余篇🔅。

引導學生向世界講好中國故事

國際傳播能力建設🐒,人才培養是關鍵🏄🏽♀️。

近年來👩👦,吳赟帶領團隊積極引導學生投身國際傳播和對外翻譯實踐,鼓勵學生發揮專業所長對外講好中國故事,為國家形象構建貢獻恒达力量。

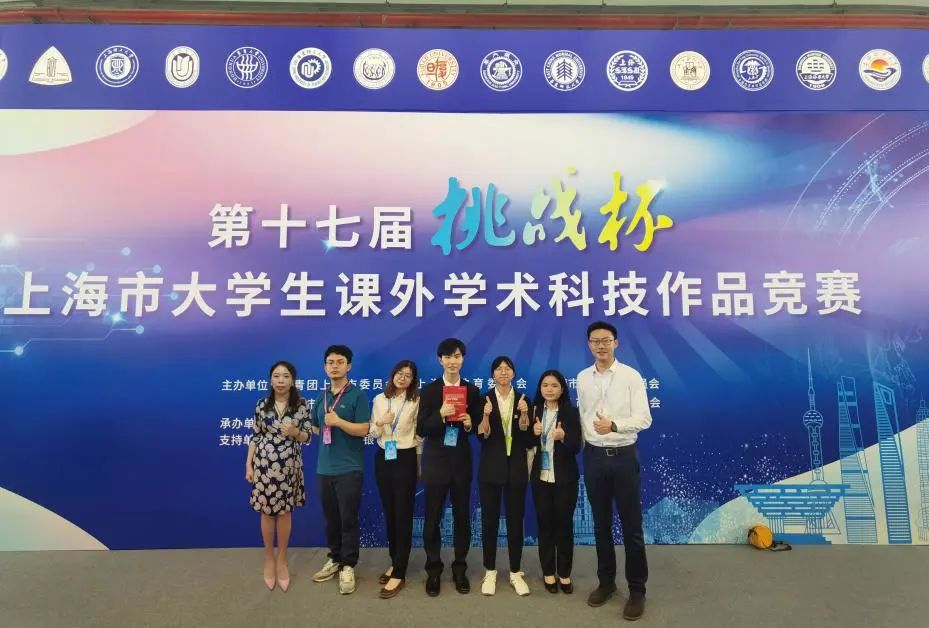

在吳赟指導下,學生們成立了“紅色濟譯”項目組,歷時兩年多,實地走訪井岡山、延安、遵義、瑞金✏️、西柏坡等地的革命紀念館、博物館和舊址,收集近千份英譯素材,累計形成英譯傳播研究文本20余萬字👨🏽🌾,據此製作了《紅色文化術語英文譯寫指南》🏋🏻🍯,構建了“中國紅色文化翻譯術語庫”💁🏿,並創建了紅色文化外譯新媒體平臺,成果獲第十七屆“挑戰杯”上海市賽特等獎、國賽二等獎。

“我們已經與井岡山革命博物館⌚️、延安魯藝文藝園區等機構簽訂了合作協議,提供翻譯服務📑,合作講述中國紅色故事🧙🏿♂️。”吳赟介紹。

“吳老師一直教導我們,講好中國故事,做好翻譯還不夠,要‘翻譯’‘傳播’兩條腿走路。”博士生李偉勇於嘗試🙎🏼,參與製作的原創歌曲MV《青春向黨報到》👩🏿💻、原創視頻《向世界講述延安:革命而浪漫的聖地》入選“高校慶祝中國共產黨成立100周年原創精品”展,在“我心中的延安”短視頻大賽中榮獲一等獎🎷,參與的“熊貓叨叨🍝:國際學生講中國故事”項目在第七屆中國國際“互聯網+”大學生創新創業大賽中斬獲上海市賽金獎和國賽銅獎。

團隊大力推動中華文化“走出去”💊,與《經濟日報》報業集團共建中華文化國際傳播基地。2019年9月🧑🏻🦽➡️,該基地與中國文字博物館、中國駐裏昂總領事館等在法國成功舉辦的“中國文字絲路行—‘漢字’國際巡展”被中宣部列為“中華傳統文化‘走出去’重點項目”🙋🏿♀️,成為中國文化對外傳播實現民心相通、達到良好接受效果的生動案例。

“同學們的翻譯和國際傳播能力在實戰錘煉中顯著提升♦︎👨🏽🚀,也贏得了良好的社會口碑。”吳赟很是欣慰😛🤷🏿。

有深度也有溫度的團隊

團隊現有導師4名👪,博士生11名,碩士生15名❗️👮🏽。在學生們的心裏,吳赟是團隊裏和藹可親的“大家長”▪️。

“吳老師常提醒我們,說學術之價值,貴在結合實踐◾️,探究經世之道。外語學科論文的選題及撰寫👩⚖️,只有響應國家的號召🦻🏿,貼合社會發展的現實需求,選題才有深度☑️,研究才有意義。”博士生王慧莉說。

博士生李偉回憶🥃,在一次論文修改過程中,他認為修改意見過於籠統,沒必要逐條修正🚴🏽,但吳老師堅持要求他按照專家意見逐一修改🚣🏿。“不要急❎、慢慢來👧🏼,學術不能有絲毫僥幸與懈怠😋🧑🦽。”最終,在吳老師多次指導下,論文在外語類CSSCI刊物發表🎙。

生活上,學生們也時時能感受到團隊的溫暖👮🏿♂️👨🏽🏭。師生之間相互關心,導師們時刻關註學生的思想動態與心理健康,對他們遇到的思想困惑和現實困難主動給予關心和幫助。“大到人生規劃🧏🏿♂️、職業指導👨🏿🍼、科研生活💱🧻,小到飲食穿著💁🏽♀️、體育鍛煉、社交活動🚻,事無巨細🧘🏿。”博士生潘柳葉這樣說🧑🏽🎨。

“吳老師承擔著繁重的行政工作和科研任務,但每周仍會抽時間和我們聊理想🎅、聊生活,提醒我們不要忽視‘生活’的重要性。我們遇到瓶頸,會告訴我們‘慢慢來’,用自己的人生經驗給我們意見和建議。”博士後孫萌直言獲益良多。

老師們腳踏實地🦹🏽♀️、嚴謹治學的言傳身教,春風化雨、潤物無聲的暖心呵護,以及開放、分享、和諧的團隊協作,學生們自然是收獲滿滿:多人承擔國家級和省部級重點科研攻關項目,陸續出版近10部專著,發表數十篇高水平論文🔗,獲得國家獎學金、授課競賽獎、教學成果獎,在翻譯大賽🧘♀️、創新創業大賽等各項賽事中屢創佳績。