物理科學與工程學院陳鴻課題組在拓撲光子晶體的體態研究中取得重要進展💴,相關研究成果發表於《自然·通訊》

來源👸🏼:物理科學與工程學院

時間😉:2023-06-08 瀏覽:

6月2日,物理科學與工程學院先進微結構材料教育部重點實驗室陳鴻教授課題組在《自然·通訊》(Nature Communications)在線發表了關於拓撲光子學研究的最新成果“Unique Huygens-Fresnel electromagnetic transportation of chiral Dirac wavelet in topological photonic crystal”,揭示了手性光源在具有狄拉克型色散的拓撲光子結構中會產生全局誘導的能流渦旋。這是一種全新的惠更斯-菲涅耳現象,為從體態直接確定結構拓撲性提供了有效手段。

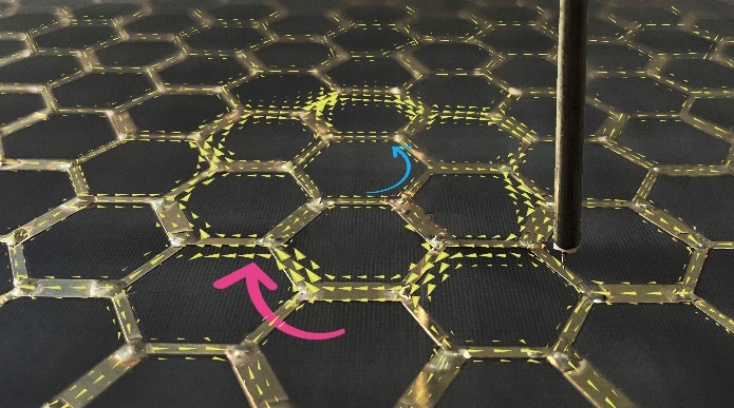

圖1 基於傳輸線的拓撲光子晶體中體態的新奇反渦旋能流示意圖

近年來,受拓撲絕緣體啟發而興起的拓撲光子學有力地促進了電磁波調控和新型波功能器件的研究。光子人工帶隙材料因其豐富的物態調控機製和高度定製化的設計自由度成為了研究拓撲光子學和研製魯棒性光子器件的重要平臺。眾所周知,拓撲結構最顯著的特征是具有內稟的拓撲不變量以及由“體—邊”對應關系確定的拓撲邊界態。然而,由於人們對拓撲結構中體態的認識不夠充分,目前拓撲特性對結構內部的傳輸調控尚不清楚。

對稱性是物理學中最基本的概念之一🤾🏼,通常光渦旋與時間反演對稱和鏡像對稱的破缺有關。本項研究工作在保持這兩種基本對稱性的蜂窩光子晶體結構中🔴,研究了由手性光源誘導的渦旋光幹涉現象🧑⚕️。論文從理論和實驗上對比研究了具有不同拓撲特性的光子晶體結構中體態的傳輸特性⏫:對於有效質量為正(負)的拓撲平庸(非平庸)結構而言👨👨👧,全局誘導的能流渦旋與結構局部能流渦旋相同(相反),這一研究結果打破了過去人們依靠“體—邊”對應關系來間接確定結構拓撲性的常規思維💇🏼♀️,也為將來集成光學與拓撲光子學器件的研製提供了新機理。

圖2 (a)手性光源的惠更斯-菲涅耳現象👈🏼;逆時針光源激發有效質量M>0拓撲平庸結構的相位(b)以及能流分布(c);逆時針光源激發M<0拓撲非平庸結構的相位(e)以及能流分布(f)

我校物理科學與工程學院郭誌偉助理教授與日本國家物質材料研究所(NIMS)王星翔研究員為論文共同第一作者🔼👩🏿🍼,陳鴻教授和與NIMS胡曉教授為論文共同通訊作者。我校2022級優秀畢業生宋娟碩士為該研究工作作出了重要貢獻🔒。該項目受到國家重點研發項目、國家自然科學基金等項目資助。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-38325-8