化學科學與工程學院費泓涵團隊通過調節穩健配位聚合物鹵化鉛的維度實現高效光催化CO₂還原製乙醇,研究成果發表於《德國應用化學》

來源:化學科學與工程學院

時間:2024-03-22 瀏覽:

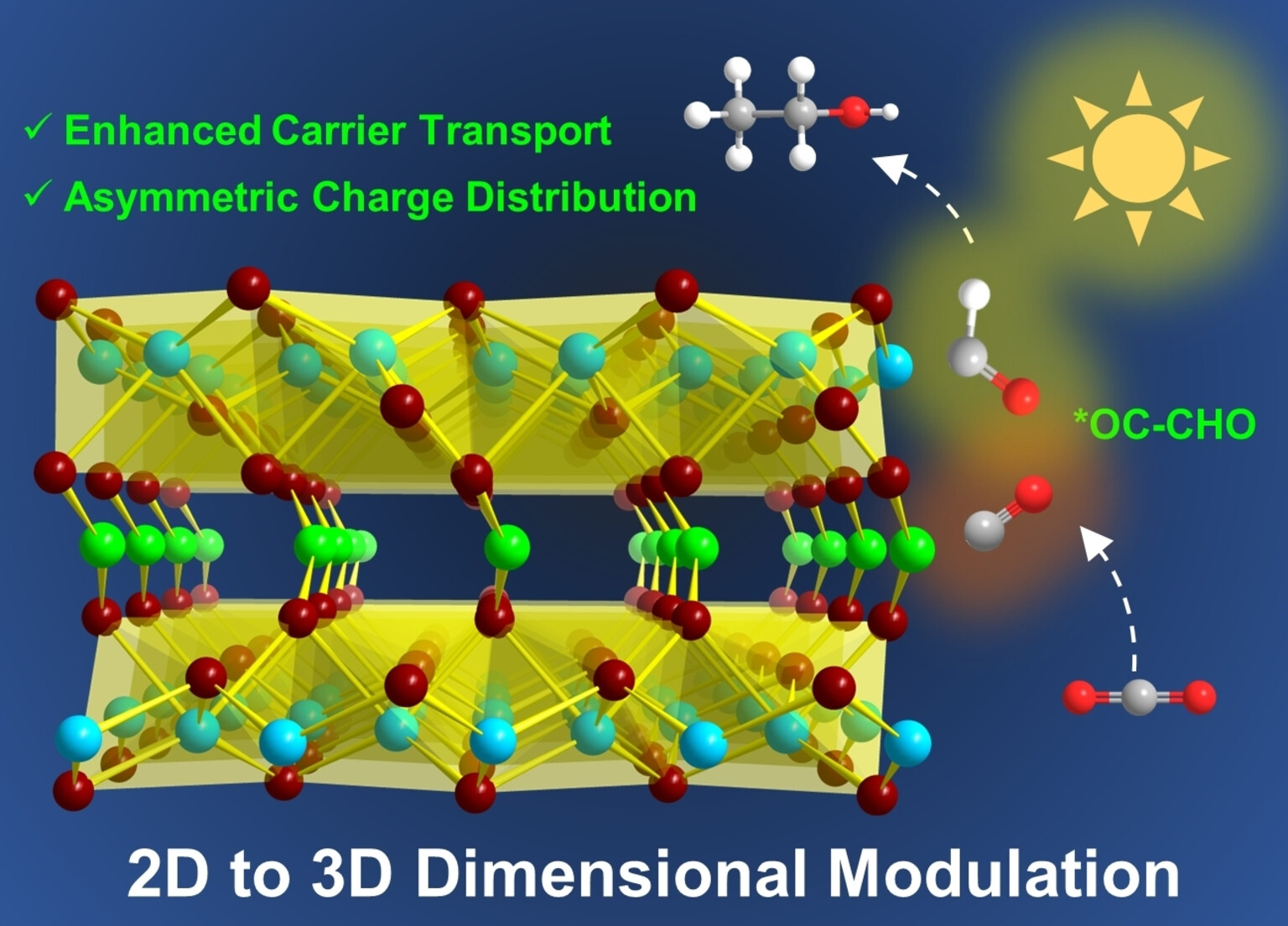

由於其與光伏的天然聯系🥡,有機鹵化鉛雜化物已成功擴展到光催化領域,鹵化鉛雜化物在CO2光還原中表現出巨大潛力,但要獲得C2+還原產物卻很困難,尤其是使用H2O作為還原劑😞,這主要是由於基準3D結構的不穩定性與準2D類似物的低載流子遷移率之間的權衡問題。3D有機碘化鉛(如 MAPbI3,MA=CH3NH3+)是具有優異光電特性的基準雜化物👎🏼,然而它們對高極性質子分子的結構不穩定性限製了它們在CO2和H2O之間的整體人工光合作用中的應用。封裝到固態基質為其應用提供了一種潛在的穩定策略,但也可能帶來光穿透和新的界面問題👰🏽♂️,因此獲得化學性質穩定的3D有機碘化鉛對於解決性能與穩定性之間的難題至關重要。恒达平台化學科學與工程學院費泓涵教授團隊長期致力於金屬有機框架(MOF)的修飾及其對CO2捕獲和轉化功能研究,將鹵化鉛結構單元和有機羧酸配體配位組裝成穩健的鹵化鉛配位聚合物(CPs)🍲👳🏻♀️。近日👁🗨,該課題組通過有機配體的單原子變化(NH vs. CH2)來調節穩健配位聚合物(CP)的鹵化鉛維度,以NH基團與層間[PbI2]團簇配位,促成2D→3D轉變🌺,得到具有較高的水穩定性的3D陽離子碘化鉛亞晶格的CP,其激子結合能與環境熱能水平相當💪,實現了乙醇的人工光合作用,相關研究成果“Modulating Inorganic Dimensionality of Ultrastable Lead Halide Coordination Polymers for Photocatalytic CO2 Reduction to Ethanol”發表於國際知名期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)📲🫐。

研究人員采用亞氨基二乙酸鹽(ida)代替戊二酸鹽(glu)作為有機連接劑,通過單原子變化(CH2 vs. NH)來調節碘化鉛亞晶格的維度(2D→3D)。進而通過合理的晶體工程設計產生了首個具有陽離子3D碘化鉛成分的CP實例—[Pb3I4](ida),與準2D碘化鉛CP(Pb2I2(glu))相比,[Pb3I4](ida)具有更低的激子結合能和更高的載流子遷移率。此外,2D→3D 尺寸調節引入了相鄰[Pb2I2]2+層間多金屬位點的局部結構不對稱性,顯著降低了光催化CO2還原過程中C-C耦合步驟的能量勢壘。具有3D [Pb3I4]2+亞晶格的碘化鉛CP實現了整體光催化CO2還原和H2O氧化✍️,生成的C2H5OH具有高選擇性和高生成率🍪。光物理研究結合理論計算表明🦇,3D結構中橋接的[PbI2]團簇不僅能增強載流子傳輸,還能促進固有電荷極化,從而促進C-C耦合,相關結果證明這是迄今為止C2產物的最佳光催化劑之一。該研究為合理設計用於CO2光還原的有機鹵化鉛結構提供了一種新的配位化學策略。

費泓涵教授為論文通訊作者😒🧎♀️,博士生尹金麟為論文第一作者。該研究工作得到了國家自然科學基金、國家青年人才計劃🤘、上海啟明星計劃⛴、上海科委基金和小米青年學者計劃等項目的支持🫅🏽。

論文鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202316080