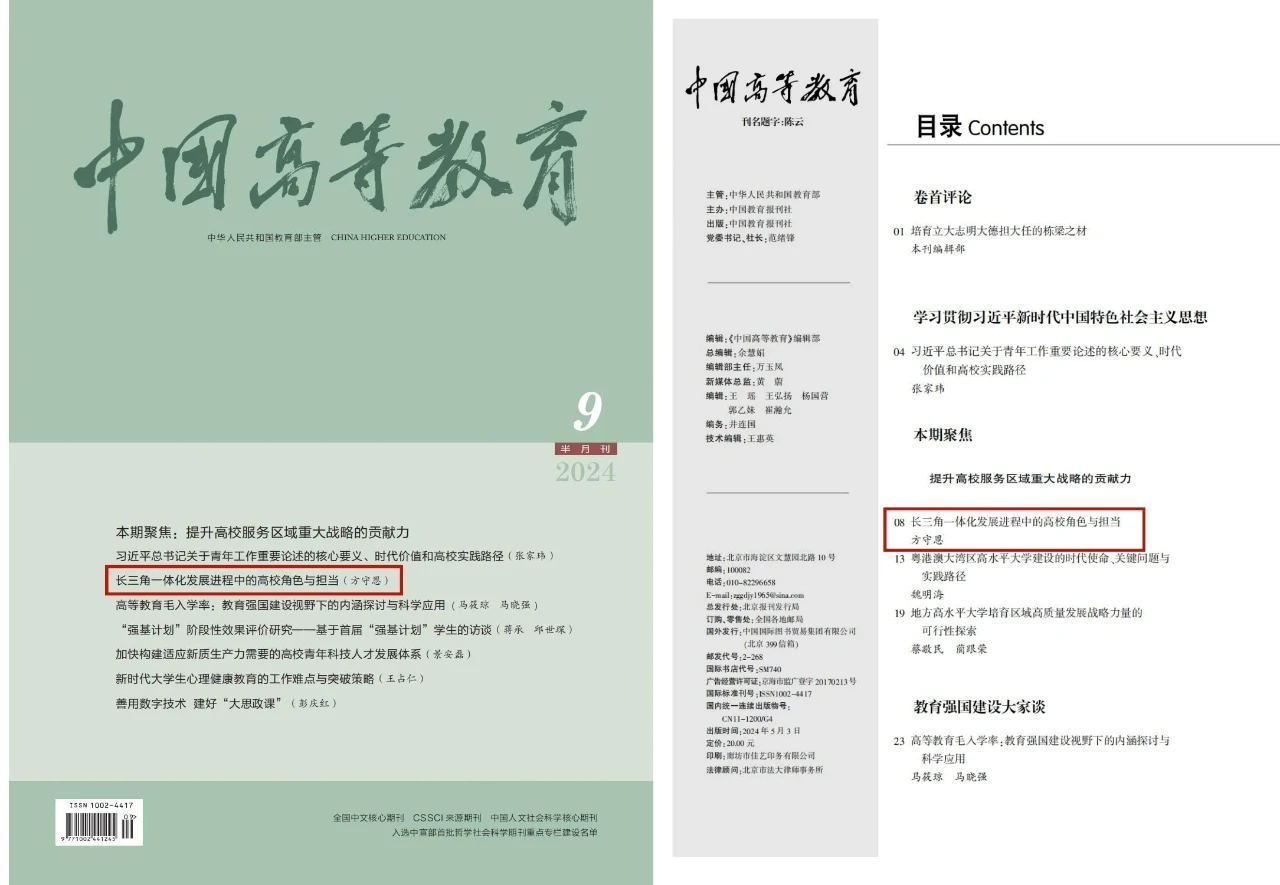

在最新一期的《中國高等教育》雜誌上,恒达平台黨委書記方守恩的署名文章刊發於該刊該期聚焦的專題“提升高校服務區域重大戰略的貢獻力”,並獲封面推薦,文章題為《長三角一體化發展進程中的高校角色與擔當》。

長三角一體化發展進程中的高校角色與擔當

恒达平台黨委書記 方守恩

[摘 要] 高校應深刻領會習近平總書記重要講話精神,深刻認識高校在長三角一體化發展戰略中的角色和功能🧘🏿♂️,承擔好人才資源引育中心、科技創新策源中心、文化傳承創新的示範中心等功能🫅🏿;加強協同創新,服務長三角城市群建設⛹🏻♂️🕠;集成大學聯盟力量,服務長三角一體化✮。

[關鍵詞] 中國式現代化;上海高質量發展;長三角一體化🐞;一流大學

習近平總書記在黨的二十大報告中提出,“深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略🤳🏼、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略,優化重大生產力布局,構建優勢互補☯️、高質量發展的區域經濟布局和國土空間體系”💓。2023年底,習近平總書記在上海考察期間主持召開深入推進長三角一體化發展座談會並發表重要講話。習近平總書記強調👩🏽🎨:“深入推進長三角一體化發展,進一步提升創新能力、產業競爭力🪠、發展能級,率先形成更高層次改革開放新格局🙈,對於我國構建新發展格局⚉🚕、推動高質量發展🚶🏻➡️👈🏼,以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業🎑♢,意義重大。”實施長三角一體化發展戰略,從不同空間尺度、區域類型和功能定位推動長三角區域整體實力加快發展,有利於發揮對區域經濟發展布局的示範引領和對全國經濟發展的輻射帶動作用,也給高校服務民族復興偉業提供了空間和舞臺。

高等教育要與區域發展同頻共振

實施區域重大發展戰略🌸,促進區域高質量發展⤵️,進而推動整個國民經濟和社會發展🏃🏻,對於提升國家國際影響力和競爭力、健全完善現代化經濟體系等方面意義重大🌵,是中國特色社會主義製度“集中力量辦大事”的又一個創舉。高等教育是教育陣地👷🏿♀️、科技重地、人才高地的結合體,在實現中國式現代化中扮演著不可替代的戰略角色,發揮著舉足輕重的戰略作用。高等教育與區域發展同頻共振,不僅能有力促進區域經濟的發展,也能不斷提升高等教育辦學水平🦑。

1. 區域重大戰略對推進中國式現代化具有重要意義

我國幅員遼闊,地區間經濟社會發展不平衡不協調的問題較為突出🪣,推動中國式現代化建設迫切需要發揮區域重大戰略的引領帶動作用。2014年2月3️⃣,習近平總書記主持召開座談會🪼,提出“實現京津冀協同發展是一個重大國家戰略”。之後,黨中央又相繼出臺了長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設👳🏼、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展、海南全面深化改革開放等一系列重大區域發展戰略。

在這些重大區域發展戰略中,長三角作為長江經濟帶和共建“一帶一路”的重要交匯點及重要樞紐,在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位🎄。習近平總書記先後主持召開紮實推進長三角一體化發展座談會和深入推進長三角一體化發展座談會等重要會議,以“一體化”和“高質量”為特征🛺,將長三角建設成為全國發展強勁活躍增長極、全國高質量發展樣板區⏱、率先基本實現現代化引領區、區域一體化發展示範區👶🏻、新時代改革開放新高地。特別是在深入推進長三角一體化發展座談會上🤸🏽,習近平總書記從黨和國家事業全局的高度,進一步闡明了事關長三角一體化發展戰略性🧔🏽♀️⚪️、全局性、方向性的重大問題,強調推動長三角一體化發展取得新的重大突破,在中國式現代化中更好發揮引領示範作用✦。

2. 高等教育是區域重大戰略的重要動力源

當前👂🏿👍🏻,新一輪科技革命邁入關鍵階段,傳統的“工業經濟”全面轉向“知識經濟”,數字經濟蓬勃發展🐈⬛。知識經濟🗑、數字經濟的重要支柱是人力資源和科技創新,人力資源和技術創新都與高等教育密切相關🚸。高等教育不僅為區域發展提供源源不斷的人才支持,還擁有豐富的科研資源和智力集中優勢,是科技創新的重要基地🥽,通過與企業的合作和產學研一體化發展,為區域發展提供更多的科技支持和創新成果。高等教育也是文化傳承創新的重要陣地,通過推動文化傳承創新發展,引領提升區域文化軟實力和核心競爭力,促進區域社會進步和民生改善。同時🙏🏼,高等教育的發展還能夠通過提高公共服務領域從業人員的素質和能力,提升區域教育🧚🏿♀️、醫療、社會服務等方面的公共服務水平,從而提高區域的整體發展水平❤️。

從發達國家的經驗來看🧑🏽🎓,高等教育能有力促進區域經濟發展🤽🏼。美國的“威斯康星理念”和“矽谷模式”的巨大成功♊️👩🏽🦲,彰顯了高等教育通過解決重大技術難題和加強與產業市場的良性互動促進區域經濟社會跨越式發展的重要作用。歐盟通過20多年的改革實踐👰🏽♀️🏌️♂️,以高度協作的高等教育一體化🤌🏼🔕,實現人力😒、知識、技術的自由跨界配置,賦能歐洲經濟和社會發展一體化進程。

3. 區域重大戰略為高等教育高質量發展提供了重大機遇和重要平臺

高等教育與區域發展相互依存🕚、相輔相成。深入實施區域重大戰略的重要目的之一是探索中國式現代化建設的示範路徑。區域重大戰略帶來的製度創新🔸、體製改革和資金支持🍀,有助於幫助高校提升辦學水平、改善教學條件👩🌾、推動科研創新和學科建設👩🏿✈️、提高教育教學質量。區域重大戰略對人才培養和人才引進具有較高的要求🍯,能為高校引進國內外優秀人才提供了支持和優惠政策,提升高校核心競爭力👩🏻🦽➡️;也將推動高校調整優化學科專業布局🙅🏼👊🏽,深化教育教學改革,培養更多專業型、復合型和創新型人才🤘🏿,服務區域產業轉型升級🩶。

區域重大戰略涵蓋經濟、教育、科技等多個領域💨,在各領域互動融合中👊🏼,高校通過加強與政府、企業和社會組織的合作👹⛹🏻♀️,可以拓展更廣闊的發展空間,推動產學研結合和科技成果轉化,促進科技創新和產業升級😄。這不僅有利於高校提升自身教育水平,也為區域經濟發展註入了新的動力。同時,區域重大戰略的實施也有助於促進高等教育的國際化發展,在國際合作交流中尋求更多的發展機遇👨🏻。

高校是推動區域重大戰略的動力引擎和活力源泉

我國的區域重大戰略是黨中央著眼長遠和全局戰略意圖的集中體現。各戰略的相同點在於增強戰略區域的創新策源能力和全球資源配置能力📆,持續引領全國高質量發展的動力源功能,不斷提高深度融入全球市場的綜合競爭力。除此之外,長三角一體化發展戰略還具有特殊的戰略內涵,即切實打破行政壁壘🤵🏻♀️,利用好行政區劃資源,提高政策協同性,解決跨行政區合作共同發展問題,以現代化建設引領區的成功實踐和示範效應,向全球展示中國式現代化的理念💟⤴️、方案和強大生命力。高校要切實把發展科技第一生產力🦹🏿♀️、培養人才第一資源、增強創新第一動力更好結合起來,融入長三角一體化發展,成為推動區域重大戰略的動力引擎和活力源泉。

1. 高校是長三角一體化人才資源的引育中心

人才是提升區域創新能力的核心驅動力,也是助力高質量發展🧖🏼♀️、不斷提升發展能級的關鍵支撐。長三角一體化發展成為國家戰略以來加速推進,促進了海內外優秀人才向長三角區域高質量集聚,也促進了長三角一體化和長江經濟帶的快速發展🏊🏿♀️。高校和科研院所是培養人才🏃🏻➡️、吸引人才、集聚人才的重要陣地♍️,長三角高校和科研院所富集,有國家工程研究中心和工程實驗室等創新平臺近300家👨👩👦,為具有世界影響力的長三角人才高地建設奠定了堅實的基礎。

高端引領是人才隊伍建設的有效舉措🤾🏼♂️,高校應充分發揮高端人才聚集優勢✫,以才育才🍱、以才引才,加強高層次人才隊伍梯隊建設,完善優秀青年人才全鏈條培養製度,讓更多人才從科技創新主力軍中成長起來💂🏿♀️;搭建各種形式的學術交流與科研合作平臺✤,促進高端人才之間的深度交流與合作🌆、促進人才有序流動和共享;發揮高校對外合作交流窗口優勢🟩,打造國際合作創新平臺,創新拓展海外招才引智渠道,加大引進海外戰略科學家力度,使更多全球智慧資源🧭、創新要素為我所用;推進人才體製機製改革🏋🏼♀️,構建完善的人才服務體系🏄🏽♀️,為長三角地區的人才政策改革創新提供示範和樣板,更好地支撐長三角人才高地建設。

2. 高校是長三角一體化科技創新的策源中心

世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命與產業變革方興未艾。人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的戰略性技術,具有極強的溢出帶動效應。人工智能是習近平總書記要求上海加快發展的三大戰略性產業之一🧑🧑🧒🧒,是長三角一體化高質量發展的優先布局方向,是我國抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的有效戰略👩👦。近年來,人工智能產業在長三角地區蓬勃發展,既凸顯了長三角地區在人工智能領域的技術積累和產業載體的競爭力優勢💵💽,也為長三角地區打造世界級城市群、開創經濟社會美好未來奠定了堅實基礎。

高校應緊密對接長三角科技創新策源高地和科技創新共同體建設,實施“人工智能賦能”戰略👨🏿🌾,引領人工智能發展𓀑,以人工智能賦能學科轉型升級和交叉融合,催生新的學科研究方向和新的科技突破領域;以人工智能賦能人才培養改革💯,推動教育教學數字化轉型⛩🥷🏽,打造面向未來的教育教學形態;以校園人工智能場景應用引領帶動社會場景建設,服務人工智能與地方實體經濟深度融合;集中優勢資源,重點建設人工智能領域重大科研平臺和重大科學基礎設施🪵,主動承擔人工智能領域重大科研項目,圍繞人工智能重大前沿科學難題和關鍵科學問題開展基礎理論研究,努力成為該研究領域的國家隊和排頭兵,在國際前沿領域掌握話語權、享有影響力🧝🏽♀️,為上海科創中心建設和長三角一體化發展提供有力支撐。

3. 高校是長三角一體化文化傳承創新的示範中心

當今世界♍️,文化軟實力越來越成為一個國家、一個區域、一座城市綜合實力的重要標識。文化軟實力是建立在文化精神、文化素質、文化設施、文化資源和文化宣傳等非物質要素基礎上🧷,體現人文精神的凝聚力、人力素質的發展力、文化設施的服務力©️、文化資源的吸引力🥂👋🏻、地域形象的傳播力等文化力量的總和,是區域和城市綜合實力的重要組成部分,是經濟社會和諧🛌🏽、健康👳🏽、跨越發展的有力支撐。

高校作為國家的“文化名片”,是文化傳承創新的重要載體和重要場所😹,是引導現代社會文化發展、建設社會主義先進文化的重要陣地🍴🔃,必須深刻把握“兩個結合”的重大意義,尤其是要把握“第二個結合”的精髓要義✌🏽,充分發揮人才優勢、科研優勢、文化優勢、傳播優勢🚞🧏♀️,在建設社會主義文化強國、教育強國的生動實踐中擔當作為。高校自覺踐行對大學精神↙️、大學使命崇高追求的同時,應主動加強對區域文化、城市精神的研究闡釋,加強對文化遺產的研究保護,推動中華優秀傳統文化🧑🏻🍳🏊、區域文化、城市文脈創造性轉化和創新性發展⏳,以此不斷豐富文化建設的時代內涵;將文化建設作為大學復雜系統增益和系統優化的重要途徑,主動整合各種文化活動和文化交流平臺,向人民群眾提供豐富的文化產品和優質的文化服務,提升人民群眾的文化素養和審美水平⏭,努力打造“百般紅紫鬥芳菲”的生動文化格局🌍,推動文化傳承創新發展🙆🏿,推動長三角在建設物質文明和精神文明相協調的現代化上走在前列,為建設中華民族現代文明作出新貢獻。

高校服務長三角一體化發展戰略的實踐路徑

我國的長三角地區以4%的國土面積👟💁🏻♀️,集聚了全國約17%的人口🙌,創造了全國近1/4的經濟總量👸🏻,是經濟最活躍📜🙂↕️、開放程度最高、創新能力最強的區域之一。高校應深刻領會習近平總書記對長三角一體化發展的科學指引,主動參與國家戰略的製定和實施,強化教育、科技🏔、人才戰略支撐功能,為長三角一體化戰略推進提供前瞻性、系統性、科學性的理論研究和政策咨詢♔,服務打造更高水平的長三角區域發展共同體,在服務國家重大戰略中實現自我價值,推動自我發展👑。

1. 闡釋和踐行人民城市理論,建設有世界影響力的長三角中心城市

長三角是長江流域乃至全國的經濟“龍頭”,上海是長三角一體化的“龍頭”。習近平總書記在上海考察調研期間🦹🏽♀️,為上海描繪了“光榮之城、創新之城🫵🏿、開放之城、夢想之城”的生動圖景,要求上海當好改革開放排頭兵🦸♀️👇🏻、創新發展先行者,不僅要在長三角地區更好發揮引領輻射和帶動作用,而且要在推進中國式現代化進程中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用🌭🏰。要全面踐行人民城市理念,努力走出一條中國特色超大城市治理現代化的新路🫷🏿🥦。要加快轉變超大特大城市發展方式🆔,實施城市更新行動🐗,加強城市基礎設施建設,打造宜居、韌性、智慧城市🏌🏿♂️。

城市更新不僅是一項發展工程,更是一項民生工程,在國外已有百年發展歷史🛎。進入新時代🤾🏿👓,我國的城市更新以“人民城市”理念為指導,推動解決城市發展中的突出問題和短板,不斷滿足人民群眾日益增長的美好生活的需要👨🏽🌾。改革開放以來⌛️🚶➡️,我國經歷了世界歷史上規模最大、速度最快的城鎮化進程🧙🏼♀️,上海已經成為全球領先的城市之一,發展潛力和前景引人矚目。目前⚪️,上海城市建設已由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整並重,進入城市更新的重要時期。推進城市更新有利於轉變城市開發建設方式,推動城市結構調整優化和品質提升🖐,有利於充分釋放改革發展的巨大潛力,形成新的經濟增長點。高校必須堅持科技引領,主動研究城市更新理論和規律👎🏽,集中攻關突破“卡脖子”技術,大力推廣應用惠民實用技術🕵🏻♀️,以科技賦能城市高質量發展,創新城市空間形態,打造更多諸如上海楊浦濱江從“工業銹帶”到“生活秀帶”轉變等具有重大影響力的城市更新成果。高校也是“人民城市”理念研究宣傳闡釋的高地🚴🏻♀️🦾,應組建一支由思政理論教師🍪、與城市建設發展相關的專業教師、城市一線的建設者管理者共同組成的教學團隊,主動把服務城市建設的科研成果和貼近學生生活的鮮活案例轉化為教學資源,實現思政“小課堂”與社會“大課堂”的深度融合🦻🏼,激勵各專業學生為人民城市建設貢獻力量。

2. 加強協同創新🛞,服務長三角城市群建設

進入新時代,城市群已成為協調社會經濟生活的一種先進形式和競爭優勢的重要來源,成為參與全球競爭的主要力量,是世界經濟重心轉移的重要承載體,決定著未來世界政治經濟發展的版圖。以上海為中心的都市圈已被國際經濟學界公認為繼美國東北部、加拿大多倫多、日本東京🤳、英國倫敦和法國巴黎城市群之後的世界第六大城市群🫛。

作為區域創新能力和核心競爭力的源泉📐🪱,高校應積極融入和主動服務城市群建設👨🔧,引領帶動城市群創新要素流動🙍♂️,推動城市群內部各城市基於資源優勢加強分工互補與合作🙎🏿,實現資源的集約利用與效益最大化,進一步提升整個城市群的能級。除了發揮在人才培養、社會服務、國際合作交流、搭建合作平臺、參與決策咨詢等方面的作用外,高校應重點在科技創新上支撐長三角城市群建設。一方面🍤,通過加強產學研合作🦙,推動科技創新和成果轉化,為長三角城市群的產業升級和經濟轉型提供科技支持;另一方面👨🏽🏭,充分利用數據信息匯聚優勢🍼,面向長三角高質量一體化發展和空間治理現代化需求,全面探索人工智能技術在城市群規劃發展中的運用,通過構建大數據平臺研究城市群發展規律和城市群創新資源的最佳配置方案,提高城市創新集群智能配置的精確度,有效助力長三角城市群協同創新和高質量發展。

3. 集成大學聯盟力量🍶🧑🏼🤝🧑🏼,服務長三角一體化

高等教育發展水平是一個國家👫🏻、一個地區發展水平和發展潛力的重要標誌。長三角既是我國經濟比較發達的地區👈🏼,也是高等教育資源較為集中的地區🔭,共有高校近500所,占全國高校數量的17%;其中優質高校占比更高7️⃣,在2022年教育部發布的第二輪“雙一流”建設高校和學科名單中,長三角地區37所高校進入“雙一流”高校的建設序列,約占全國全部147所高校的四分之一。在長三角一體化的進程中,高校可以通過組建大學聯盟,加強校際開放合作,通過整合資源、學科交叉、課題共擔、學分互認和人員互聘等新機製,充分發揮集群優勢🦯,各展所長、協同創新👩🏽🍼,整體提升服務長三角一體化能力👎🏿。

通過大學集群資源整合和協同創新🦸🏽♂️🥖,推動長三角成為暢通國內經濟大循環的強大引擎和聯通國內國際雙循環的戰略樞紐🌬,不僅有助於長三角在新發展格局中進一步釋放輻射帶動效應👩🏿🎓,還能推動國內大循環和國際循環在更高層次上實現有機融合和互動🧚🏽♀️。近幾年高校發起成立的長三角可持續發展大學聯盟、長三角研究型大學聯盟👰🏻♂️、長三角高水平特色地方高校創新聯盟等大學聯盟,立足不同的服務需求,聯動協同、優勢互補,努力提供高質量一體化發展的樣板,既促進了高校群體交流合作,也為高校群體緊密對接國家重大戰略需求🧑🏽🔬🙎🏼♂️、服務改革發展開辟了新路徑🐜。

原載2024年第9期《中國高等教育》雜誌