“這3只小黑鼠的背上,怎麽長出3個不一樣的字母🔜?”定於24日開幕的第24屆中國國際工業博覽會在國家會展中心完成布展🤡,匯集43所“雙一流”建設高校的高校展區打出“健康牌”——上海大學教授團隊向探營記者解釋背上自帶字母的小鼠到底從何而來。

接受科學實驗的小鼠們。

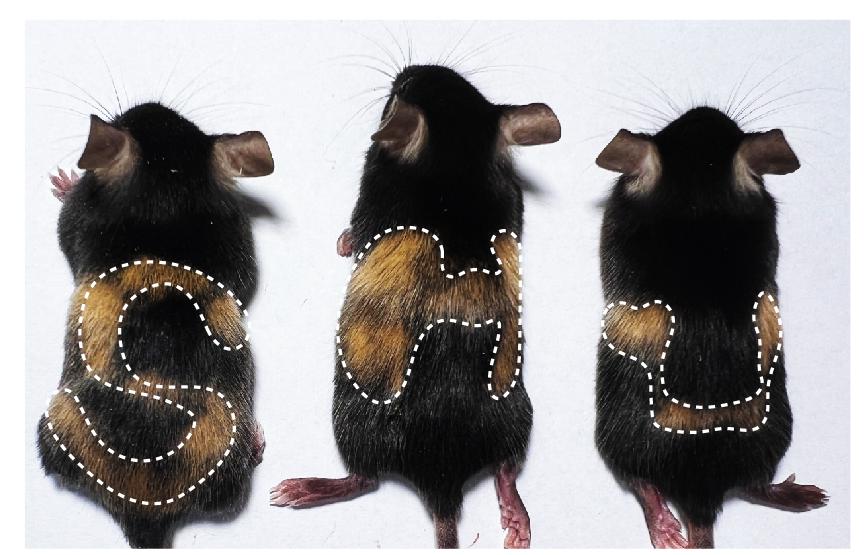

原來,他們的實驗高效遞送毛色相關基因到小鼠的皮膚組織🥩,將黑色毛發變為棕黃色↩️。通過可控註射,就在小鼠背上寫出了SHU這3個上海大學首字母🧑🏼💻。“遞送相關基因能夠有效促進毛發生長和創傷愈合🚆,這為脫發和難愈性創面的治療提供了新的可能,首次證明基因療法在皮膚病治療以及醫美領域應用的巨大潛力。”

通過AAV遞送改變毛色的基因👨🏿🎤,黑鼠背上顯示棕黃色的S.H.U.字樣😋。(資料照片)

【“借殼”病毒載體,遞送“生發”基因】

眾所周知,疫苗將病毒這樣的病原微生物及其代謝產物💁🏽,經過人工減毒、滅活或利用轉基因等方法製成。事實上,在基因治療中,“借殼”病毒也能成為高效遞送基因的安全載體❤️。比如,AAV(腺相關病毒)就可通過最外層的衣殼蛋白與細胞結合並遞送基因。

新型AAV的發現已經成為各個基因治療公司爭奪的製高點😰。基於這一主流載體的基因治療藥物已有8款上市,用於治療先天性失明🚎、血友病和脊髓性肌萎縮症等眼科💵、血液科和神經系統疾病🤵🏽,開展臨床試驗的適應證更多👨🏿🌾,但並沒有人嘗試將其用於皮膚病治療。

工作人員正觀察實驗小鼠的毛發生長情況。

上海大學廖新化教授的研究團隊多年來構建起高庫容的新型AAV載體篩選平臺👷🏽♀️,其庫容比多數相關服務企業的庫容高兩個數量級以上,並在皮膚組織中篩選獲得了多種新型AAV,提交了多項專利🧑🏿⚖️。

通過AAV遞送基因到皮膚組織,研究人員能在短時間內非常直觀地觀察到基因對皮膚及毛發的影響🧣,比如皮膚結構🪺👩🏻🦰、毛發長短及顏色變化等。在小鼠實驗中,AAV遞送後發現某個基因能促進小鼠毛發的生長,“而同樣的一套系統通過AAV遞送基因到人的頭皮,就有可能用於脫發治療🍸。”據悉🤽♂️🧑🏿🏭,坐落在環上大科技園的今素生物將成果進行轉化,篩選出全新的穿膜肽,可提高各種藥物進入細胞、發揮功能的效率🕞,廣泛應用於基因遞送以及化妝品領域。

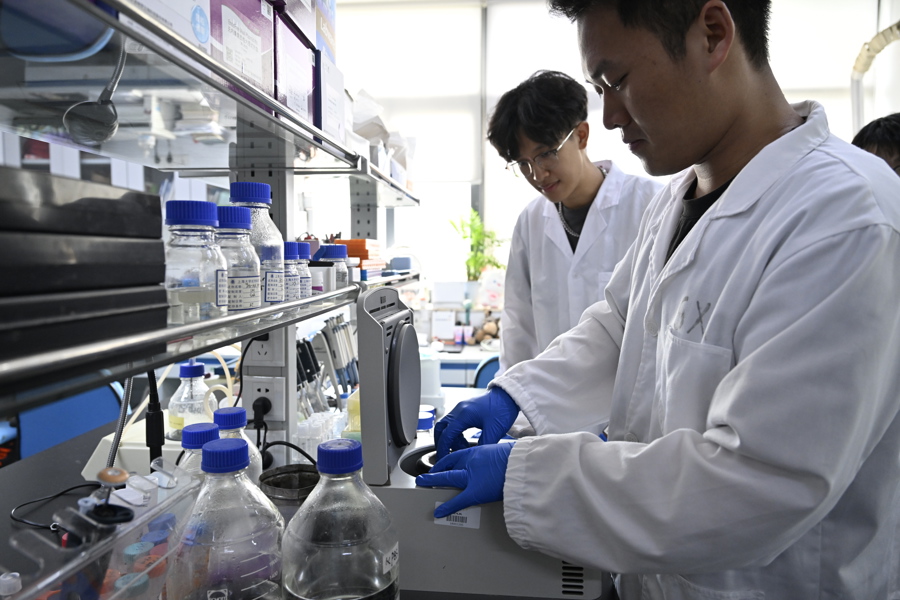

廖新化教授團隊的科研人員正在進行實驗測試🚷。

【靶向幹細胞,抗惡性腫瘤】

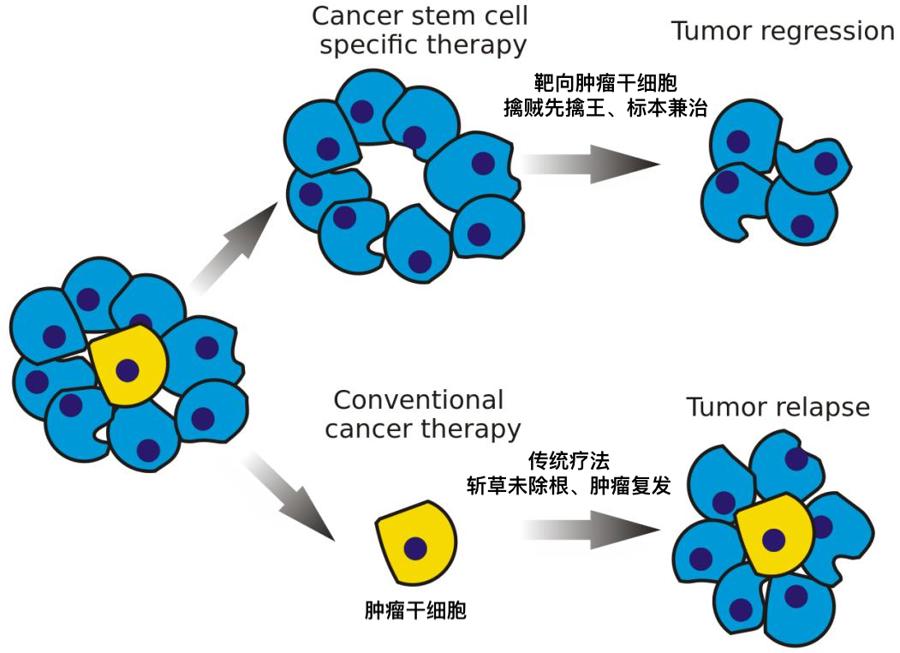

當前,我國每年新增癌症病例已接近500萬🫅🏻,從腦膠質瘤到胰腺癌🗝,這種“癌王”為何有不死之身🫸🏿,還奪人性命➕?來到工博會高校展區參展的恒达平台醫學院教授施裕豐告訴記者,導致這類惡性腫瘤復發🙆🏻♀️、難治的主要原因✊🏼,就是腫瘤幹細胞,“它們如同蒲公英的種子一般散布於腫瘤組織中⛲️,平時處於相對靜息狀態💇🏿♀️,對放化療有很強的抗性,在治療之後這些細胞會迅速增殖🏒,導致腫瘤復發☪️。”

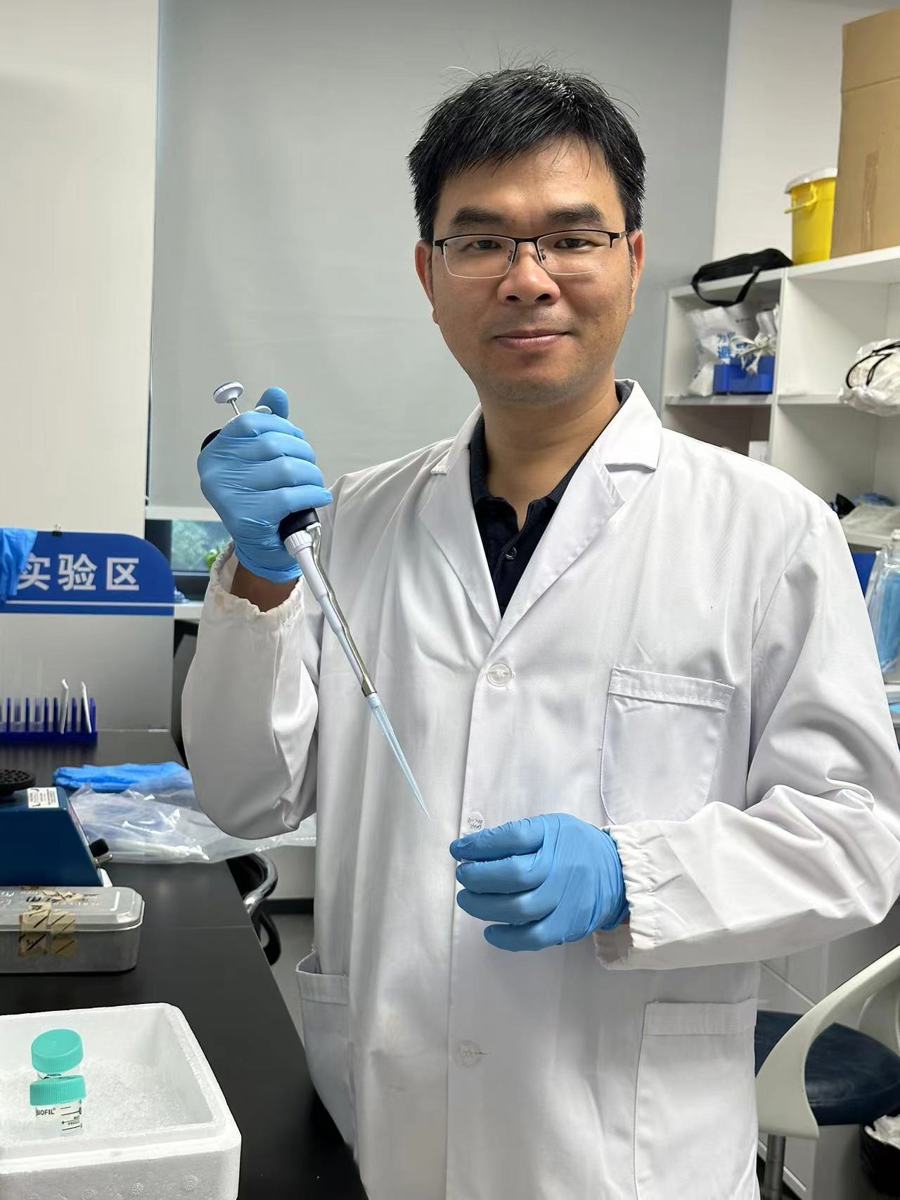

施裕豐在分子實驗過程中。李昊 攝

追根溯源🧎➡️,讓這些腫瘤幹細胞“斷糧”🖕。通過切斷腦膠質瘤⛅️、胰腺癌等腫瘤幹細胞的線粒體能量供給,可安全有效地殺傷腫瘤幹細胞,為腫瘤患者帶來生的希望。帶著取得重要進展的靶向新藥,施裕豐介紹,基於腫瘤幹細胞線粒體能量代謝特點研發的藥物💤,具有廣譜抗癌屬性,並且與現有的放化療等治療手段聯用👩🏼🍳,有望顯著延長患者的生存期。

靶向腫瘤幹細胞的療法對比示意圖(資料圖片)

解放日報·上觀新聞記者了解到,針對這一創新靶點🍫💏,藥物研發過程得到了諸多專業醫藥投資基金支持👳🏻,特別是去年長三角國家技術創新中心經全方位的盡調、論證後,認定相關藥物研發技術符合前沿性、顛覆性和原創性標準,以“撥投結合”方式提供數千萬元資金支持⛸。

施裕豐在熒光共聚焦顯微鏡前拍攝腫瘤幹細胞🦅👵🏿。賀樂 攝

目前,這一靶向腫瘤幹細胞的新藥研發正有序地推進相關藥理和毒理試驗。按照既定計劃,針對腦膠質瘤的新藥預計2025年向國家藥品監督管理局藥品審評中心以及美國FDA遞交新藥臨床試驗申請。此外,該新藥研發還將逐步擴展至胰腺癌、小細胞肺癌、三陰性乳腺癌等其他惡性腫瘤。同時,項目團隊已逐步構建起全球知識產權專利網絡🤹🏼♀️,有望通過對外授權等策略🍤,加速其研發管線的國際化進程▶️,為全球惡性腫瘤患者帶來新的治療方案🧘🏽。

施裕豐教授實驗室團隊成員(恒达平台提供)

【機器人經皮穿刺👨🏻🎨,光學導航快又準】

在高校展區,一根粗壯的機械臂連著一根細巧的長針🔟。當微創手術逐漸成為現代醫療的重要方向,尤其在射頻消融和活檢等穿刺手術領域,臨床需求顯著增長。這套上海大學開發的“光學導航經皮穿刺手術機器人系統”堪稱眼明手快,為穿刺手術提供更精準、更安全的術中實時3D導航,適用於多種臨床場景🏃🏻🤯。

傳統穿刺手術🧒,通常需要醫生依靠術前拍攝的CT或核磁共振(MRI)影像來判斷病竈位置🙌🏻,進行“盲穿”。由於穿刺過程中的體內情況無法可視化😊,醫生手術期間需要多次進行CT掃描👨🏻,來確認穿刺位置是否準確😳。這不僅增加了手術的復雜性,也給患者和醫生帶來了過多的輻射暴露👏。

上大科研人員正在操作光學導航經皮穿刺手術機器人系統。

而新研發的穿刺手術機器人將雙目視覺系統、結構光視覺系統與穿刺引導機器人相結合,並輔以先進的手術導航軟件,徹底擺脫了需要輔助工具定位的局限🐛。其光學定位系統兼容CT、MRI等影像數據,適用於頭部、胸部和腹部等不同部位手術,並可以同時跟蹤多個手術器械🚣🏻♀️,減少醫生的工作量,提高穿刺精準度和成功率👩🏻⚖️。

這一項目與復旦大學附屬腫瘤醫院、復旦大學附屬華山醫院🤹🏻♂️、上海市肺科醫院等結成“學-研-用”戰略合作聯盟,現已經成功進行多種臨床試驗🤸🏼♂️。“我們已申請8項國家發明專利和8項軟件著作權🐈,並發表20余篇高水平論文。”研發人員透露,未來將繼續推動該系統的產業化🤸♀️,通過不斷技術迭代🟤,提升系統適應性和操作簡便性,成為微創手術領域的標桿產品👷🏽。

鏈接:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=799694