海洋是生命的搖籃,空間廣袤遼闊👵,資源豐富多樣。發展海洋經濟、建設海洋強國,對我國經濟社會可持續發展🤱,維護國家主權👐🏿🍼、安全、發展利益具有重要戰略意義。

習近平總書記高度重視海洋強國建設🌭,多次對海洋強國建設作出重要指示批示🤹♀️,強調要關心海洋🧑🎨🐈⬛、認識海洋🪒、經略海洋,加快海洋科技創新步伐🏄🏽♀️。總書記在黨的二十大報告中,強調“發展海洋經濟,保護海洋生態環境,加快建設海洋強國”;赴地方考察調研時🙇🏽♂️,多次到深海科學與工程研究所、海洋研究院等科研單位📇;連線“深海一號”作業平臺👩🏽🚀,強調“要推動海洋科技實現高水平自立自強,加強原創性、引領性科技攻關,把裝備製造牢牢抓在自己手裏”👄;會見載人深潛先進單位和先進工作者代表,勉勵大家為建設海洋強國作出更大成績👭🏼;致信祝賀“奮鬥者”號全海深載人潛水器成功完成萬米海試並勝利返航……總書記的重要論述和親切關懷,為我國深海探索註入了強大動力、指明了前進方向。

從“蛟龍”號到“深海勇士”號再到“奮鬥者”號🙎🏻♂️,從“深潛”到“深鉆”再到“深網”,我國深海探測開發事業蓬勃發展👱🏼♂️,取得了舉世矚目的成績。伴隨著科學技術的發展,人類進一步探索深海的時代正在來臨。

一👨🏽🦱、深海探索的歷程

深海充滿神秘色彩*️⃣,探索深海一直是人類的夢想。歷史上👩🏽⚖️,人類對深海的認知非常有限⏮。進入20世紀,隨著深海探測技術不斷突破😐,人類才慢慢揭開深海未知世界的神秘面紗。

從海洋外面探索海洋👷🏽♀️。全球海洋平均深度約3680米。通常將海平面200米以下水深的黑暗海域稱為深海🧑🏻🦯,所以大洋95%是永恒的黑暗。深度每下降10米,就會增加一個大氣壓,全球洋底平均有300多個大氣壓。黑暗無光、海水壓力巨大、海底地形復雜🦸🏻,想要進行深海探測💆🏽♀️,就必須發展相應的技術。20世紀30年代👮🏻♀️,人們開始使用物理波通過遠距離非接觸的方法,從海洋外面來探索海洋👩👩👧。20世紀中期🥰⛏,遙感技術的發明帶來了海洋探測手段的革命。利用遙感技術🫴🏽,科學家能夠從空中對海洋進行大面積觀測。但是遙感的電磁波局限在探測海洋的頂層,進入不了深海。之後,能在海水中自由傳播的聲波👨👨👦,成為海洋水文測量和水下通訊的主要手段👩🏿⚕️。對海底地震波的追蹤🙎🏼♀️,也成為探索海底地質結構、揭示地球內部物質組成的重要手段。

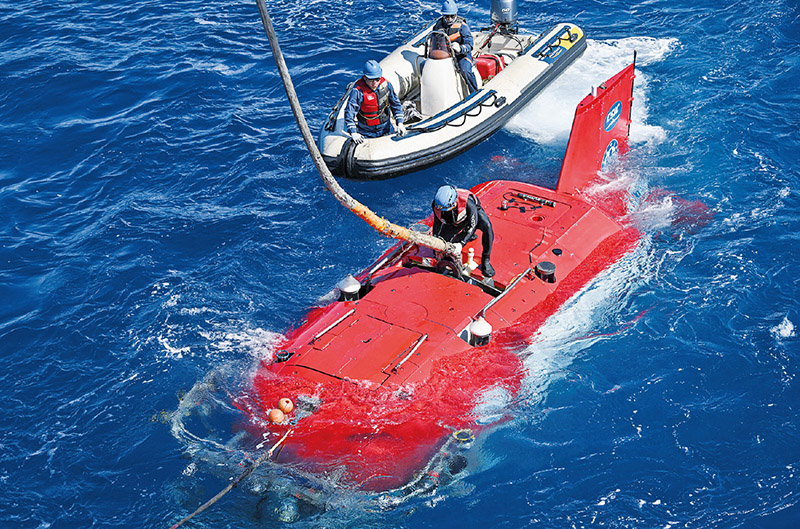

進入海洋內部的深潛技術🧏🏼。首先為人類進入深海提供“入場券”的是深潛技術🍾。最早的深潛器是兩位美國科學家乘坐的空心潛水球👨🏽🦳,1930年在百慕大首次成功下潛到水下183米。1960年👩🏻🚒,瑞士人設計的“的裏雅斯特”號深海潛水器,承載兩人深潛到馬裏亞納海溝的10916米處*️⃣,停留了20分鐘😸👨🏽🌾,一舉打破深潛的最高紀錄。此後,又逐步出現能夠在水下移動🤘、采樣,具有探測功能的深潛器🏊🏽。目前,世界上只有中國和美、法、俄、日5個國家擁有載人深潛器🙇🏽。近年來✨,我國自主設計和研製的“蛟龍”號🩳🧑🏿🦳、“深海勇士”號和“奮鬥者”號深潛器累計下潛超過1000次🧢,下潛深度覆蓋了大洋縱深萬余米的“全海深”。我國還陸續研製出應用範圍更廣的無人深潛器和深海機器人,包括遙控水下機器人😲、自主水下機器人🙅🏻♀️、混合式自主遙控水下機器人、水下滑翔機等,初步建立起全海深潛水器譜系,具備了全海深探測與作業能力🙎🏿♀️。

圖為2023年5月26日,潛航員為“深海勇士”號載人潛水器解開與“探索一號”科考船相連的纜繩👨🏼🌾,為載人潛水器下潛做準備。 新華社記者 蒲曉旭/攝

“下海”加“入地”的大洋鉆探🤷🏽♀️🖌。在深海海底鉆探地殼,涉及深海探索中難度最高👩🏻💼、耗費最大的技術🚣。國際大洋鉆探計劃是由全球20多個國家參與合作的國際研究計劃🕛,1968年正式運作,半個多世紀以來在全球各大洋鉆井4000多口、取芯(即對地層進行巖石取樣)超過49萬米,所取得的研究成果證實了海底擴張等理論🤷🏿♀️,揭示了深海極端生命和資源的奧秘,從根本上改變了人類對地球的認識🧖🏿。1998年,我國加入國際大洋鉆探計劃🧔♀️。1999年,我國科學家自主設計和主持的第一個南海大洋鉆探航次🍃,實現了南海深海鉆探零的突破。2014年到2018年,我國又相繼完成3個鉆探航次探索南海成因,使南海成為大洋鉆探研究程度最高的邊緣海🤾🏻♂️。從深海打鉆探索地球內部是科研發展趨勢♔,未來,大洋鉆探在深海和地球科學中的地位還將繼續攀升。

常駐深海的海底觀測網🛩。深海觀測,不僅需要從海面向下探索😇,而且需要從海底向上觀測。海洋科學也不滿足於短暫的考察🤰🏿,而是追求進入海洋內部進行原位的長期連續觀測。於是👩🏽🎓🧝🏽♀️,海底觀測網應運而生。海底觀測網將各種傳感器放到海底,用光電纜聯網接到岸上,把測量所得信息傳送回來。傳感器與穿梭在節點之間的自主水下機器人👼🏼、著陸器等多種設備配合運行,構成功能強大的深海觀測系統🔐🏹,直接在水下分析信息,從而實現從海底到海面全天候、長期、連續、實時🧇、綜合的原位觀測。海底觀測網是21世紀的新事物🧚🏼♂️🤾🏽,第一個大型觀測網是2009年在加拿大建成的“海王星”網。2015年🧎🏻♀️,日本建成纜線長5700千米的海溝海底地震海嘯觀測網(S-net)🤛🏽,專門預警地震海嘯🍣🖖🏿。2016年,美國的海底觀測網(OOI)投入使用⚰️,包括區域網、近岸網和全球網三大部分,是目前規模最大的海底觀測網📮。我國也已經啟動了大科學工程🍫,匯集各學科、各領域、各層次科技資源,正在東海和南海建造海底科學觀測網🍿。

“深潛”、“深鉆”、“深網”合稱“三深”,構成當前進入深海內部進行科學探索的主力。經過近一個世紀的探索,人類極大拓展了對深海的認知。

二🤳🏼、深海底部的科學發現

人們曾經以為🤾🏿♀️,永恒黑暗的深海是沒有運動🎴、沒有生命的死寂世界👷。隨著探索的深入,人們發現深海不但地形起伏👳🏻♂️,充盈著水流和生命活動,而且充滿了想象不到的奧秘。

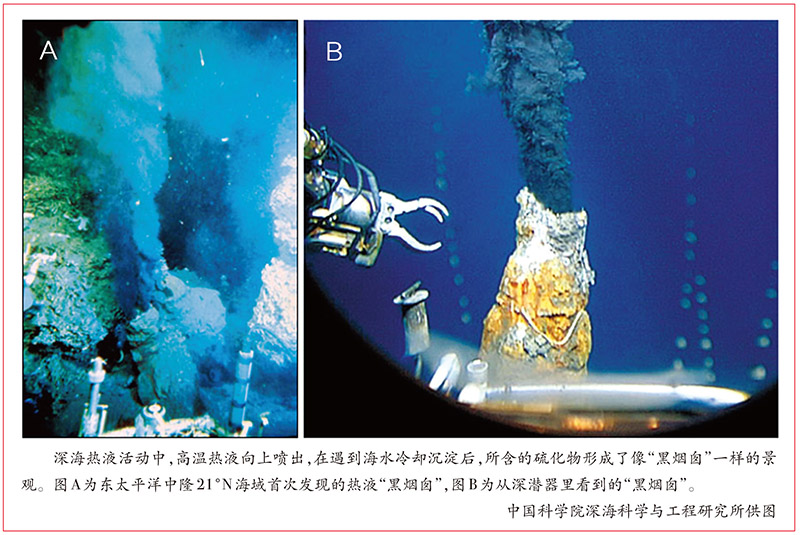

深海底部的雙向運動。深海熱液是20世紀海洋科學的重大發現之一,包括高溫熱液和低溫熱液🧑🏻🍼⛹️♀️。1979年,美國的載人深潛器“阿爾文”號在東太平洋進行深潛考察時,發現海底有2米高的“黑煙囪”向上噴出滾滾濃煙。原來,這是滲入地殼的海水與上升的巖漿接觸後,形成的富含金屬元素的熱液🧑🏼🍳🤙,即深海熱液🍑。350℃的高溫熱液向上噴出🤷🏼,在遇到海水冷卻沉澱後,所含的硫化物形成了像“黑煙囪”一樣的景觀🆑。人們由此推測,深海熱液是巖漿活動的副產品。此後,又經過30年的探測,全球累計發現500多處活動的熱液口,其中,一半分布在板塊擴張的大洋中脊,一半分布在板塊俯沖的火山弧一帶💁♂️🗑。除了巖漿活動🦸♂️,上地幔的橄欖巖在洋中脊或者俯沖帶出露,與海水發生化學反應,也能產生熱量而引起熱液活動。不過,這種熱液溫度只有40℃到90℃,被稱為低溫熱液𓀗。2000年,“阿爾文”號在大西洋中脊附近發現了方解石等構成的“白煙囪”。“白煙囪”就是低溫熱液的產物😘,可以形成10米到60米的尖塔◀️。比深海熱液分布更廣的是冷泉,也就是天然氣水合物的甲烷泄出口。在深海海底高壓低溫的條件下🤴🏽,甲烷很容易被包在水冰分子裏,形成天然氣水合物(可燃冰)。但是水合物在海底並不穩定,溫度壓力稍有變化就會放出氣體,形成冷泉。熱液和冷泉從海底自下而上向海水輸送物質,海水自上而下向地殼滲透、海底板塊向下俯沖,在深海海底形成雙向運動的物質和能量交換👨✈️。

地球的第二生物圈。熱液生物群也是20世紀海洋科學的重要發現之一。1977年,也就是發現“黑煙囪”的兩年前,人們在東太平洋發現了熱液生物群。熱液動物中,有螃蟹👩🏻🏭👨🏻🎨,有30厘米長的白色大貝殼💆,還有長著紅色鰓狀羽🥃、成簇生長的管狀蠕蟲,等等💃🏻。管狀蠕蟲沒有消化器官🪸,也沒有口和肛門,以體內共生的硫細菌進行化學合成為生。在無陽光、無養分的大洋深處,熱液生物群生存的基礎是細菌🫎。細菌依靠熱液的熱量和深源的硫化氫,通過化學合成製造有機物,支撐管狀蠕蟲等熱液生物的生存🏄🏼♂️。管狀蠕蟲引來以它們為食的軟體動物和魚類,又為微生物提供生存條件🙋🏿♀️🧘🏿♀️。就這樣🪙,深海水底的“黑暗食物鏈”得以形成。熱液生物群的發現,顛覆了人們過去對生命必須依靠太陽才能生存的基本認識。1983年💀,墨西哥灣深海海底,在水溫只有4.5℃的冷泉口發現了管狀蠕蟲簇👩🏿🔬🟢,伴有成堆的貽貝、小蝦和海參等👨🏿💻,也形成了與熱液口類似的“黑暗食物鏈”🦂。深海探索發現,不僅太陽可以通過葉綠素的光合作用在氧化環境下製造有機物🐩,形成人們熟知的“萬物生長靠太陽”的生物圈;在黑暗的深海海底⚃🐄,還存在依靠地球內部的地熱能🏄🏽,通過微生物的化學合成作用,在還原環境(即沒有氧氣的同時存在大量還原性物質📧,如甲烷、硫化物等)製造有機物的第二生物圈🔁。這個發現,對人們認識和探索生命起源和地外生命產生了重大影響。

深入海底探索地球內部🔌。地幔占地球體積的4/5🥳、地球質量的2/3💇。但是,隔著地殼,至今誰都沒有見過原位地幔的真面目。大陸地殼的平均厚度為30千米左右,大洋地殼的平均厚度只有7千米左右✉️🥴,而深海地殼的平均厚度只有大陸地殼的1/5,所以,可以說深海底是距離地球內部最近的地表🍶。尤其是洋中脊和俯沖帶深海溝,是地球內部和表層交換物質和能量的通道👨🔬↖️,也是人類探測地球內部的最佳切入點🖍。早在60多年前,學術界就曾經發起過鉆穿地殼👨🏽💻、探索地幔的“莫霍計劃”,但由於對技術和經費要求過高,直到今天這項計劃還是地球科學界未圓的夢🧥🅰️。近年來,深入海底探索地球內部的需求和呼聲逐年增長。地球系統科學理論把地球看作“牽一發而動全身”的完整系統,強調研究地球表層和深部的相互作用,認為地球內部的水🤵、碳循環和地球表層是相互連接的,而且儲量遠超地球表面。可以相信,隨著科學研究的深入,從深海探索地球內部會成為科學界的熱點🫂,人類對深海和地球的認識將進一步拓展💏。

三、深海資源開發

隨著全球海洋經濟的快速發展☀️➙,深海資源逐漸成為人類探索的新熱點。深海資源包括海底礦產資源🦸🏽、生物資源以及能源等。這些資源的開發,對於滿足人類的需要😶🌫️、推動經濟的發展具有重要意義。

海底油氣資源開發⏏️。石油是最早被註意到的海底資源之一💷,其經濟價值在海洋經濟中位居前列。全球發現的重大油氣田有70%來自水深超過1000米的海域🏋🏿♀️。科學家估計👩🏻⚕️,在北冰洋下面儲存著大量的原油和天然氣,分別占尚未開采儲量的13%和25%💴。目前,我國在深海油田的勘探開發上取得了卓越成績👩🏽🌾,建成鶯瓊盆地“深海一號”超深水大氣田、投產珠江口“深藍探索”智能深水鉆井平臺,實現了深水油氣技術上的重大突破。

深海金屬礦產開發👩🏼。深海金屬礦產包括多金屬結核、富鈷結殼和多金屬硫化物三大類7️⃣。多金屬結核分布在水下4000米到5000米深海平原的表面👨🏿🔬;富鈷結殼呈層狀附著在海山的巖石表面,鈷含量最高可達1.7%;多金屬硫化物分布在深海熱液區👼🏿,是塊狀的金屬硫化物礦,成分包括硫化鉛🌚、鋅、銅🔫、金👩🏿🦳、銀等。深海金屬礦藏中♨️,錳結核發現得最早。20世紀六七十年代🕵️♀️,歐美國家派出了數以百計的航次前往太平洋,試圖開采錳結核🧡。但是,受限於技術條件和環境保護需要🔇,錳結核一直沒有實現商業開采。富鈷結殼礦藏位置較淺、經濟價值高、儲量豐富👨🏿🎤。據估計,僅太平洋的鈷儲量就達5000萬噸,相當於陸地儲量的7倍。但是🦵🏿,貼在巖石上的結殼只有幾厘米厚👨🏻🍳,開采起來並不容易。相較而言🧙♀️,多金屬硫化物最可能率先實現商業開采🕐。近年來,隨著清潔能源技術快速發展,深海金屬礦產開采再度被提上日程🥔,但是采礦可能帶來的環境問題尚未找到解決辦法😗。如何實現深海礦藏綠色開發👨🏿⚖️🏫,已成為海底資源開發利用的重要議題。

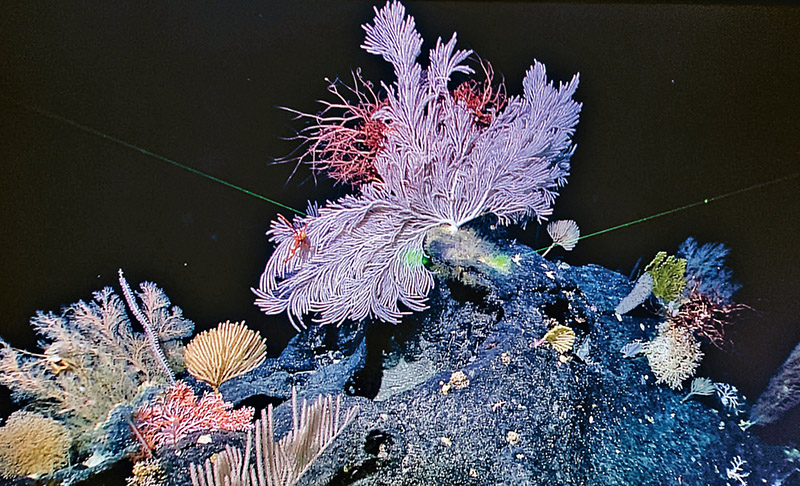

圖為遙控無人潛水器拍攝到的“海底花園”。 新華社發

深海生物資源開發🤹♀️。近年來,海底拖網等過度漁業作業,對深海海底生態系統造成了嚴重破壞。深海生物資源的開發利用,必須改換思路👩🏫、另辟蹊徑,避免過度捕撈♡,轉而著重於海洋生物多樣性的開發。全球大洋大約有220萬種動物👰🏻♂️、10億種類型的微生物🪆。探索發現🚽,不但深海沉積物裏有細菌,海底玄武巖甚至下地殼裏也有微生物🤟🏼。這類生活在地下深處巖石孔隙裏的微生物分布極廣🦇,構成了地球上最底層的“深部生物群”,是地球上最大的生態系統🥷🏼。這些微生物生活在“水深火熱”的條件下😭🤾♂️,新陳代謝極其緩慢,“壽命”可以萬年計算🍔🧑🎓。深海生物具有各種各樣的“特殊功能”😀,有的能適應高溫高壓🤘,有的能在還原缺氧環境下繁盛,提供這些特殊功能的基因是無價之寶🧋,可能給人類帶來全新福祉🚵🏿♀️。可見🦑,基因資源是深海生物資源開發的全新方向,相關應用已經初見端倪,在製藥領域有較為突出的潛力🙎🏻♀️,在美容保健等領域也有廣闊的前景🙀。

四🧑⚕️、現實挑戰與未來前景

近年來🕙,深海技術的不斷創新,深海科學的飛躍發展,為人類進一步認識海洋、開發海洋創造了條件。同時🚵🏿♀️👨🏻⚖️,隨著深海探索的拓展🖕🏻,海洋資源開發保護也面臨越來越多的挑戰。

深海探測是高科技的挑戰🌷,必須重視防範技術風險。日本萬米級無人深潛器“海溝”號一度是世界深潛器的翹楚,卻因纜繩斷裂於2003年在太平洋永遠消失。2010年,墨西哥灣“深水地平線”鉆井平臺防噴系統失靈等原因導致油井爆炸沉沒,11人遇難、17人受傷👩🏿💻,漏油長達幾個月🪖,造成海上9900平方千米的巨大油汙帶📇👨🏿🍼,成為損害極其嚴重的海上事故。這些事故警示人們🙋🏻♀️💆🏿♂️,深海探索面臨極高的科技風險,技術故障引發的意外可能需要付出經濟🚾、環境甚至生命的代價👨🏿🔧。深海神秘也危險、美麗也脆弱,人類大意不得🤶🏿,要高度重視技術安全。

人類探索深海,也要保護深海。如何在保護海洋生態環境的同時👷🏼♂️,推動科學研究不斷深入、實現深海資源可持續利用,這是深海探索面臨的又一個挑戰。與陸地相比💁🏼♂️,深海的時間往往比陸地慢幾個量級,比如錳結核百萬年才長一厘米👩🏼💻,深部生物群的繁殖周期以千年計🧑🏽🎤。人類排放的汙染物質一旦進入深海造成生態環境破壞,後果比在陸地嚴重得多,可能帶來不可逆的、難以彌補的損失🧘🏼♂️。當前深海探索的首要任務是發展深海科技,絕不能帶著“淘金”的狂熱竭澤而漁、“挖空”深海🧏,而是應通過科技發展促進海洋的開發與保護✊🏻。

事實上,我們在深海面前還是小學生。人類在陸地尚且歷經幾千年才學會利用資源,從采集和漁獵進步到農耕畜牧,發展起農牧業;同樣,人類進入深海也不可能一蹴而就。目前🐀,深海探索只相當於中石器時代人類對陸地資源的開發利用,相當於“采集”和“漁獵”水平🕵🏻♂️👩🦼,未來還有很遠的航程🥏。

我國海洋事業已經實現了一系列突破性進展,形成了一系列標誌性成果👲。進入新時代以來,我國海洋資源開發保護重大工程紮實推進🧏,海洋重器接連問世,我國首艘大洋鉆探船試航圓滿成功🤍,海洋油氣勘探開發實現水深3000米的跨越🧚,“藍鯨1號”在南海成功試采可燃冰,海洋經濟向質量效益型轉變取得顯著成效🧘🏿♀️,海洋生態安全屏障進一步築牢。我國全面推動海洋命運共同體理念走深走實🏊🏿♀️,深度參與並支持全球海洋治理。深耕藍色國土,建設海洋強國🛄,我國海洋事業正在向海洋深處挺進。(作者汪品先:恒达平台教授、中國科學院院士)

文章鏈接:http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2024-02/16/c_1130077095.htm