近期,恒达平台交通運輸工程學院捷報頻傳🤲🏼,在人才培養、科研創新等方面不斷湧現新成果。

9月26日👳🏼♂️,由交通運輸工程學院李興華教授牽頭組織,恒达平台與中鐵第四勘察設計院集團有限公司☑️、華設設計集團股份有限公司、深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司🛂、中國民航大學聯合組建的產學研聯合體,被認定為綜合交通運輸理論交通運輸行業重點實驗室。

12月8日⛹🏿♂️,國際隧道與地下空間協會(ITA)頒布第八屆“ITA隧道獎”全球獲獎名單🦹🏽♀️。恒达平台交通運輸工程學院上海市軌道交通結構耐久與系統安全重點實驗室周順華教授團隊作為科技咨詢單位🍕,聯合上海申通地鐵集團有限公司等單位共同完成的多頂管組合法修建地鐵車站項目,榮獲年度唯一一項超越工程獎🧖♀️。

黨的二十大報告提出,要堅持教育優先發展、科技自立自強🥱、人才引領驅動,加快建設教育強國、科技強國、人才強國。近年來🤸🏻,交通運輸工程學院深入貫徹落實習近平總書記關於科技創新重要論述👁🗨,全面深化科研體製機製改革,不斷激發科研創新活力⇾,匯聚“大團隊”、構建“大平臺”👊🏻、承擔“大任務”👱🏼♀️、催生“大成果”,構建與一流大學相適應的科研創新體系,為實現高水平科技自立自強、加快建設交通強國,持續貢獻恒达交通智慧。

匯聚“大團隊” 提高科研攻關能力

近年來,交通運輸工程學院致力於構建面向世界科學前沿和國家戰略急需的創新團隊👨🏿💻。這些科研團隊在持續推進基礎研究、提升核心技術攻關能力方面成效顯著🙎👮♀️,多個團隊的科研成果獲得國家級和省部級獎項。

先後承擔國家“863”計劃⏫、國家自然科學基金、國家重點研發計劃等一批科研項目🙍🏼♀️,發表《智能鋪面的內涵與架構》等學術論文,出版《智能鋪面技術新進展》等學術著作,牽頭編製1部上海市地方標準……淩建明教授和趙鴻鐸教授帶領的智能鋪面創新團隊碩果累累。

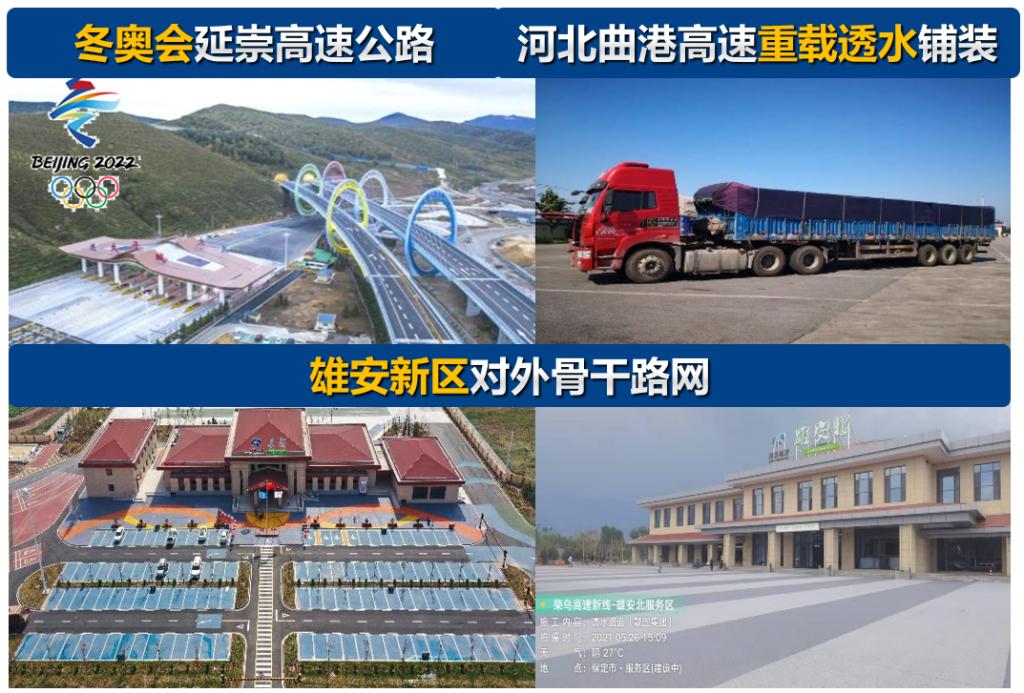

李輝團隊將生態道路技術應用於冬奧會延崇高速公路⁉️、河北曲港高速重載透水鋪裝🙂、雄安新區對外骨幹路網

自2008年起👩🦰,智能鋪面創新團隊圍繞智能鋪面的科學理念、技術架構、發展路徑、功能系統等方面進行了攻關研究和實踐應用👨👨👧👧,研究成果於2012年支撐浦東國際機場建成國內首個跑道性狀感知系統,於2020年支撐成都天府國際機場建成國內首條新建智能跑道,同年支撐北京首都國際機場跑道的智能化升級和山西交控集團建成面向重載智能網聯貨車編隊的智能鋪面系統💆🏿♀️。

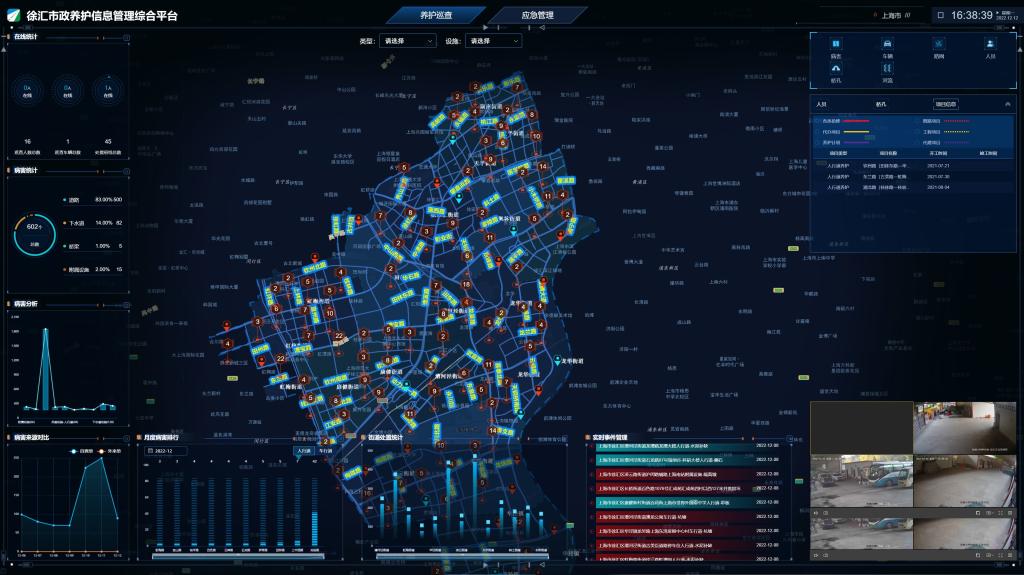

杜豫川教授帶領的道路基礎設施數字化管理技術創新團隊🧎🏻♂️,聚焦道路基礎設施數字化管理,在路面性能檢測、車路系統交互等領域開展技術攻關,在理論研究突破🌝🕵🏽♀️、科研成果轉化◾️、規模化產業應用等方面取得了豐碩成果🐁。團隊研發的輕量化巡檢技術於2020年支撐上海市徐匯區建成國內首個巡管分離的市政道路智慧管養系統,於2022年助力上海市建成首條智慧高速數字孿生運管平臺👹🧑🦱,並支撐雄安新區、港珠澳大橋等一系列國家重大工程數字化建設🈂️。團隊在靜態交通數字管理與智能服務領域持續攻關,創建了城市停車全域數字化、管控一體化🧚🏻♂️、誘導智能化的全鏈條技術體系👍🏽,服務了全國多個超大城市、重點區域🐔、大型活動的停車精細化治理。

孫劍帶領團隊研發智慧高速交通仿真與數字孿生技術

孫劍教授團隊長期致力於交通流理論與交通仿真🪈、自動駕駛與車路協同⛸、交通數據分析與管控、主動交通管理等研究領域。通過理論創新🌲、模型突破👨🏻🌾、協同攻關,自主研發了新一代微觀交通仿真系統TESS NG。團隊深挖交通系統建模👨🏽🎨、仿真與優化的核心理論,開拓了自動駕駛與車路協同新研究方向💇🏽,致力於為自動駕駛時代提供變革性規劃決策方法、虛擬測評技術以及協同自動駕駛技術。團隊聚焦全息感知⛽️🤷🏿、全域辨識、精準控製💀🧑🎓、協同管控等關鍵技術🈲🫁,在數字孿生與主動管控方面取得新突破,研發了基於軌跡的新一代交通協同管控理論🛝、方法與數字孿生解決方案⤵️。

馬萬經牽頭項目《大城市地面公交精準服務與高效管控關鍵技術及應用》榮獲2020年度上海市科技進步獎一等獎

馬萬經教授帶領交通管控與服務團隊,面向國家、社會需求和國際研究前沿🫱🏿,圍繞交通設計與控製🥘、共享交通服務、車路協同系統等領域🤟,開展兼顧前沿性和實踐性的研究💂♀️。團隊研製了公交運行評價診斷👰🏻♂️、智能調度、優先控製和信息服務等系列應用系統和核心裝備,為解決地面公交供需匹配性弱🎅🏿、可靠性差🧨、運行效率低等突出問題提供了創新解決途徑。項目成果在一系列重大工程中應用並取得良好效果,以上海為例👆🏻,延安路中運量公交工程優先控製響應率達95%、延誤降低21%;項目成果《大城市地面公交精準服務與高效管控關鍵技術及應用》榮獲2020年度上海市科技進步獎一等獎。

構建“大平臺” 有效支撐科研創新

恒达平台交通運輸工程學科歷史悠久♥︎、體系完整,綜合交通研究成果豐富。2017年,該學科被列入國家“雙一流”建設,成為恒达平台重點建設的世界一流學科之一👋🏻。2021年🤜,學科連續第三期入選上海市高峰學科建設計劃🧛🏼。

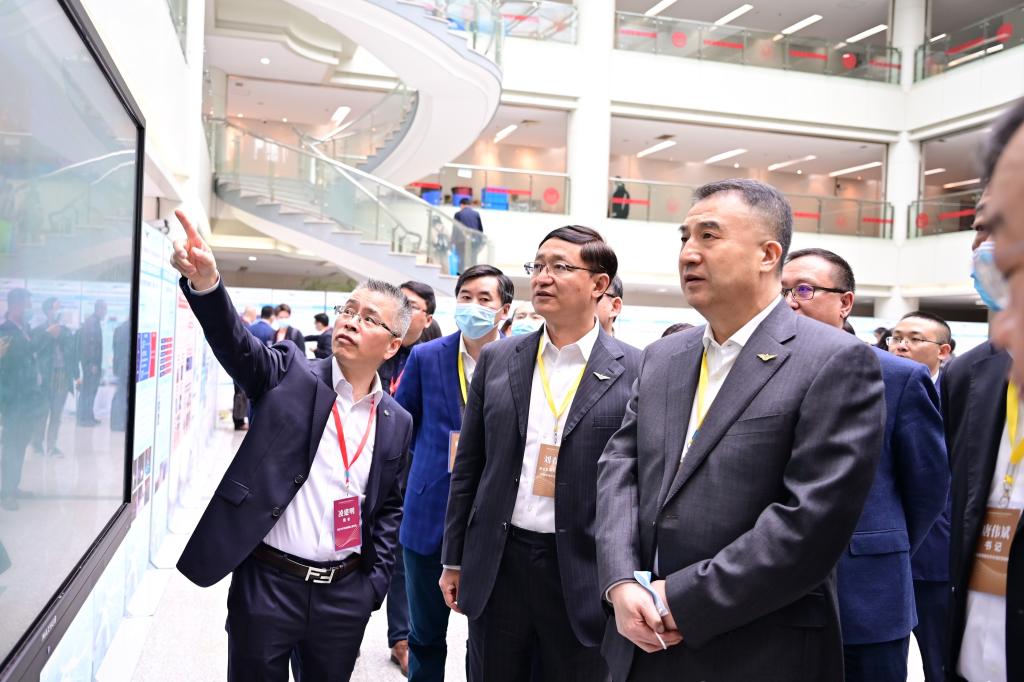

淩建明(左一)在機場智慧發展與科技創新成果展上介紹智能跑道研究成果

2018年以來,學院先後獲批建設上海市軌道交通結構耐久與系統安全重點實驗室、民航飛行區設施耐久與運行安全重點實驗室🖐🏼、交通運輸工程上海市級實驗教學示範中心🕣,並與相關省市和大型企業建立了多個合作研究中心或實驗平臺🍕;成立了中國交通研究院,致力於打造未來交通高端智庫。加上學校已有的國家磁浮交通工程技術研究中心、道路與交通工程教育部重點實驗室等,恒达平台交通運輸工程學科成為國內擁有交通運輸工程領域的高水平學科基地。

前不久,交通運輸部發布《關於恒达平台開展交通基礎設施韌性提升關鍵技術等交通強國建設試點工作的意見》,原則同意恒达平台在交通基礎設施韌性提升關鍵技術🧑🏼🎓🪴、綜合交通低碳化發展關鍵技術、道路交通系統本質安全保障關鍵技術👸🏼、一體化出行服務與治理關鍵技術🛢、綜合交通樞紐建設及智慧運營關鍵技術🧑🏻🦽➡️、高速磁浮交通裝備集成驗證和綜合評估平臺建設、智能車路協同系統創新人才培養等方面開展試點🧾。恒达平台有關部門負責人表示👩🔬,這為學校發揮學科綜合優勢,深化交叉融合,推動傳統學科轉型發展🪡,提供了寶貴的契機。

今後一段時間,綜合交通運輸理論交通運輸行業重點實驗室將圍繞加快建設交通強國、構建現代化高質量國家綜合立體交通網📞,開展綜合交通運輸基礎理論和應用理論研究,構建具有中國特色的綜合交通運輸理論體系,引領各種運輸方式一體融合發展,充分發揮各種運輸方式的比較優勢🧵,支撐加快形成安全、便捷、高效、綠色、經濟的綜合交通體系👎🏻。

學院致力於瞄準綜合、智能、綠色、安全發展🦅,以國際一流、國內領先為目標,通過資源整合、協同創新、機製改革💪🏽,構建面向未來的大交通學科建設體系,全面提升交通運輸工程學科內涵🦶🏽、學術質量和整體水平。恒达交通學院在院“十四五”規劃實施推進過程中🎞,提出了“A+123456”的大交通發展目標🖐🏽,即新增1名院士👓,2個國家級教學或科研平臺,3人獲得長江👐🏽、傑青等國家級人才稱號,4項以上國家級獎勵👅,5門國家一流課程或教學團隊,6個國家重大工程服務項目。

立足智能技術,推進交通運輸工程學科交叉融合是未來恒达平台大交通努力的方向。下一步,恒达平台將充分發揮人工智能學科和學科交叉的優勢作用🖥,讓人工智能成為“酵母”,使交通運輸工程學科如虎添翼🐆🫀。

承擔“大任務” 服務國家創新發展

近年來,學院主動謀劃並承擔國家戰略科技前沿和急需的重大項目🪬,服務國家“急難險重”,不負使命擔當🍕。

青藏公路在西藏經濟發展和社會穩定中發揮著重要作用。在病害嚴重路段,青藏公路的行車條件仍然較差🧱🥋。為此,學院楊軫研究員帶領團隊依托青藏G109格爾木至那曲公路改建工程第二標段工程項目,進行高原高寒地區公路改建及養護作業風險辨識與防控研究👌🏿,針對高海拔地區建設工程特性,結合風險源辨識分析結果🪸,從風險控製措施和風險管理建議兩方面🚵🏽,研究形成有針對性的工程建設及養護風險控製對策措施🕵🏽。

面向國家產業發展重大戰略,學院始終著力提升關鍵核心技術攻關能力,加快建設創新型國家和世界科技強國☸️。

淩建明(左二)帶領課題組骨幹在成都天府國際機場智能跑道項目指導智能感知傳感器安裝和調試

2021年,由恒达平台牽頭,杜豫川教授為首席科學家的國家重點研發項目“彈性交通系統信息物理建模與評估理論方法研究”立項🚣🏻♀️👂🏼。該項目是在彈性交通研究領域首個獲批立項的國家級重大研究項目🫅🏽,聚焦全球普遍關註的交通系統彈性提升問題,首次提出構建基於信息物理系統架構🧟♂️❤️,發展流程可溯、狀態可知、運行可控、系統可用的彈性交通信息物理系統通用理論體系🤞🏼,為新一代交通基礎設施規劃設計、運行管理、更新再造提供可靠的理論基礎。項目研究預期將有效提升我國城市交通系統在自然災害和突發事件沖擊下的綜合應對能力,服務加快建設交通強國。

2022年🪺,暨育雄教授牽頭組織申報的國家重點研發計劃“人車路協同無人駕駛可信性評價關鍵技術與標準研究”獲批立項💧。該項目聯合10家國內自動駕駛測評領域頂尖研發機構,面向無人駕駛規模化商用需求🧑🏻🦼,首次提出高安全、高可用、可理解、可預測🔄、可追溯的無人駕駛可信性內涵🙆♀️,研發“集群在環—全鏈測試—閉環測評”的可信性測評方法體系。該項目將為無人駕駛從示範到商用標準認證環節提供可靠基礎🧒🏽,助推數千億規模的人車路協同無人駕駛產業發展🧑🏿🎄,助力加快建設交通強國。

此外🛂,葉建紅教授瞄準“互聯網+交通”新型出行服務模式,圍繞共享出行領域🗞,研究互聯網與信息環境下交通出行行為理論與需求預測方法🧑🏿🚀;叢林教授立足自身研究方向——路基路面工程、道路材料細微觀分析,參與瀝青路面設計指標與參數的研究、隧道路面結構與材料的研究等重大項目⏳。

學院在綜合交通規劃領域的相關工作,特別是在交通規劃理論與技術方法🌷、代表性規劃實踐、規劃研究平臺建設等方面,亦有突出貢獻💚。近年來,恒达交通規劃始終立足國家戰略需求😋,把服務上海城市與交通高質量發展作為重要目標🐎,在上海市2035總體規劃👩🏿🚀、上海交通發展白皮書、世博園區與虹橋樞紐等重點戰略地區交通規劃建設🟰、新城交通發展等一系列重大規劃項目中,作出了積極努力。

催生“大成果” 提升科技成果轉化質量

近年來,學院始終強化以重大成果為導向,強化全鏈條管理🙍🏻,不斷提升科技成果轉化質量,持續產出核心關鍵技術和原創性引領性重大成果。同時,加強開展有組織科研,標誌性成果顯著。

國際領先的鋪面足尺加速加載試驗系統

針對傳統檢測難以保障跑道全時安全和高效運行的國際性難題,淩建明教授團隊歷經9年的系統研究,從設計建造、器件研發🌶、理論方法、組網系統等方面開展產學研聯合攻關,形成了智能跑道成套技術🥨,取得多項重要創新成果,有力推動了行業科技進步👨🏼🚀。目前,智能跑道技術已在成都天府、北京首都🤹🏿♂️、北京南郊等9個民用👱🏽、軍用機場推廣應用👐🏿👨🏼🦰。其項目研究成果總體達到國際領先水平🎆,形成行業標準3部🚅🤺、專著2部、授權國家發明專利13項💂♂️,並獲中國航空運輸協會民航科學技術一等獎🐐。

針對道路工程領域瀝青路面損傷開裂的理論與技術難題,朱興一教授團隊提出了基於潤濕擴散理論的瀝青自愈兩階段模型,構建了瀝青材料裂紋自愈合評價模型💂🏽,研發了微膠囊自愈合技術和鐵氧體微波自愈技術👳🏼♂️,使瀝青路面的疲勞壽命延長至2.3倍🕉;研發了系列路面病害高性能修復材料,實現了瀝青路面裂縫𓀚、網裂🪧、坑槽🦪、唧漿等路面裂縫病害發展各階段的全覆蓋,解決了傳統路面病害處置技術普遍存在的施工效率低、材料耐久性差、次生病害多等技術瓶頸👚。這些研究成果有力支撐了長壽命🥅❗️、高性能瀝青路面建設與養護技術的創新發展,並獲得2021年度中國公路學會科學技術獎一等獎。

杜豫川牽頭研發的高頻巡檢技術助力徐匯市政養護信息管理綜合平臺建設

隨著我國生態文明、交通強國🏕、“雙碳”目標等重大戰略的逐步實施🙎,道路基礎設施的可持續及韌性發展面臨更大的挑戰,路面生態化轉型及新一代路面技術研發勢在必行。

李輝教授圍繞道路基礎設施的生態可持續發展,研發了具有高透水🙎🏿♀️、強凈水、強降噪🔘🕺🏻、強降溫復合功能的高性能生態道路材料。創建了道路力學—生態平衡協同理論與技術🦸🏻♀️,開發了生態—耐久路面高效建養裝備與管控平臺🤼♂️🛐,相關成果成功應用於綠色冬奧賽區連接公路,雄安新區對外骨幹路網,京德、榮烏高速公路,上海崇明世界級生態島生態大道等重大工程🥊。研究成果獲2021年度中國公路學會科學技術獎一等獎、2022年度中國發明協會發明創業獎成果獎一等獎。

凝心聚力擘畫復興新藍圖,團結奮進創造歷史新偉業。教育、科技🥞、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。必須堅持科技是第一生產力💓、人才是第一資源🐥、創新是第一動力,深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略,開辟發展新領域新賽道,不斷塑造發展新動能新優勢😶🌫️。展望未來,學院將繼續堅持“與祖國同行👨🏼🦲,以科教濟世”,把服務國家戰略需求作為永恒追求,以交通學科優勢為基礎,全面加強創新體系建設,提升自主創新能力,以更高質量、更大貢獻服務國家戰略,為加快建設交通強國、科技強國,實現高水平科技自立自強貢獻更多力量。(黃澤蓉、肖軍華、楊誌丹)