化學科學與工程學院趙國華團隊提出選擇性調控電化學輕度氧化生物質衍生物資源化轉化促進製氫的新策略,相關成果發表於《德國應用化學》

來源:化學科學與工程學院

時間:2023-02-08 瀏覽🧑🌾:

電化學全水分解製氫是當前國際研究的前沿熱點,是實現“碳達峰、碳中和”目標的重要途徑💖。然而,陽極緩慢的水氧化反應極大抑製了全水分解的製氫效率🗻。近年來🙏🏿,一種有效的策略是通過生物質衍生物氧化來取代水氧化促進製氫💸。然而,這一技術方法並不完善🦊,必須合理控製生物質衍生物的氧化程度才能促進產氫,深度氧化時往往能耗高📯🧑🏻💻,產物附加值低,而且不利於產氫。因此🤳🏼,如何精確控製生物質衍生物的電化學氧化來提高產氫效率是一個重要的關鍵問題。

近日,我校化學科學與工程學院趙國華教授團隊研究發現🚻,通過電化學選擇性控製生物質衍生物四氫異喹啉(THIQs)發生2電子輕度氧化🫳🏻,避免4電子的深度氧化反應,不僅最大效率地促進了產氫👋🏻,而且在低電位下實現了THIQs高選擇性完全定向轉化為高附加值的資源化產物二氫異喹啉(DHIQs)。這項工作為生物質衍生物輔助製氫策略提供了重要思路。相關研究成果“Boosting Hydrogen Production via Selective Two-electron Mild Electrochemical Oxidation of Tetrahydroisoquinolines Completely to Dihydroisoquinolines”以Research Article發表於化學領域國際著名學術期刊《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)🧖♂️。

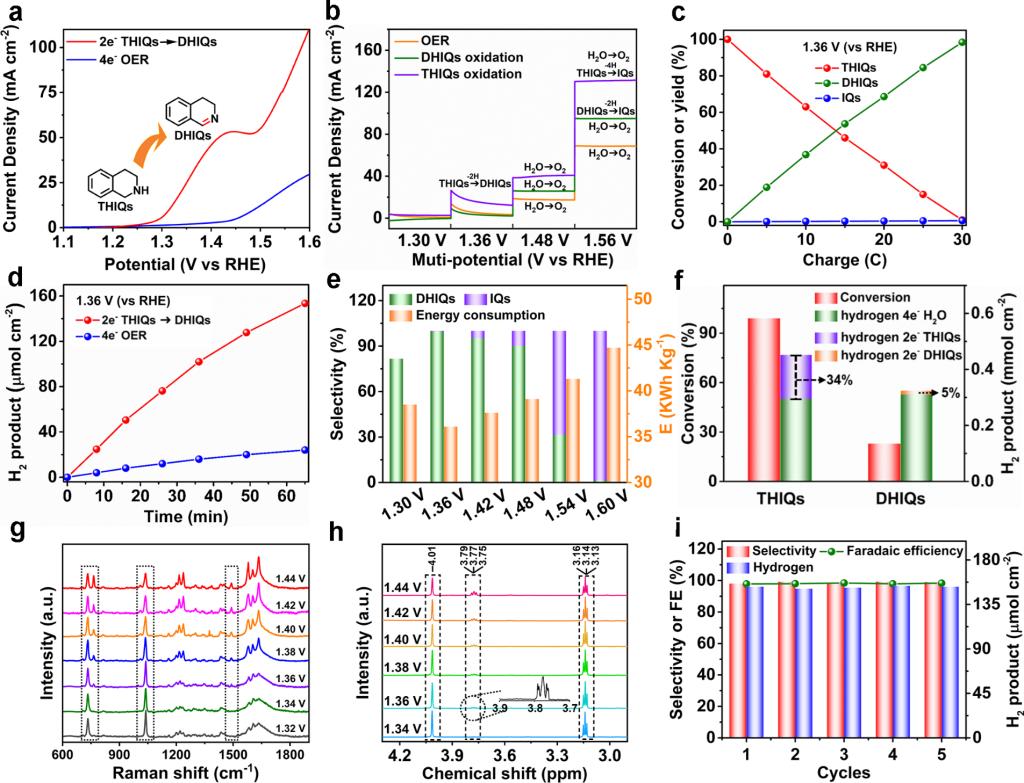

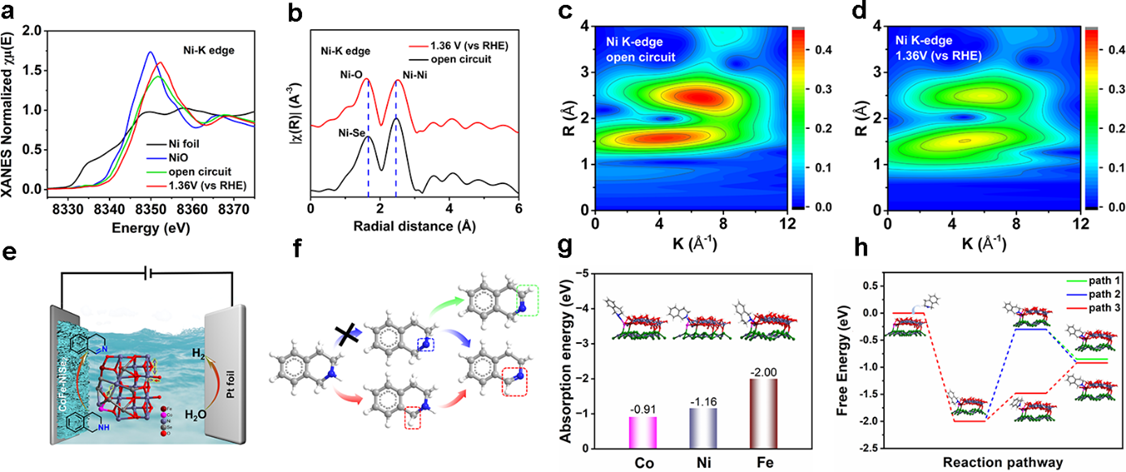

研究表明💁🏼♂️,在1.36V(vs.RHE)條件下🕦,2電子輕度氧化至DHIQs的陰極產氫量是純水分解的6.4倍,而4電子深度氧化至喹啉(IQs)的能耗較高(比輕度氧化高19.3%),這明顯不利於產氫。同時,DHIQs具有更高的選擇性🔎、轉化率和法拉第效率(>99%)。

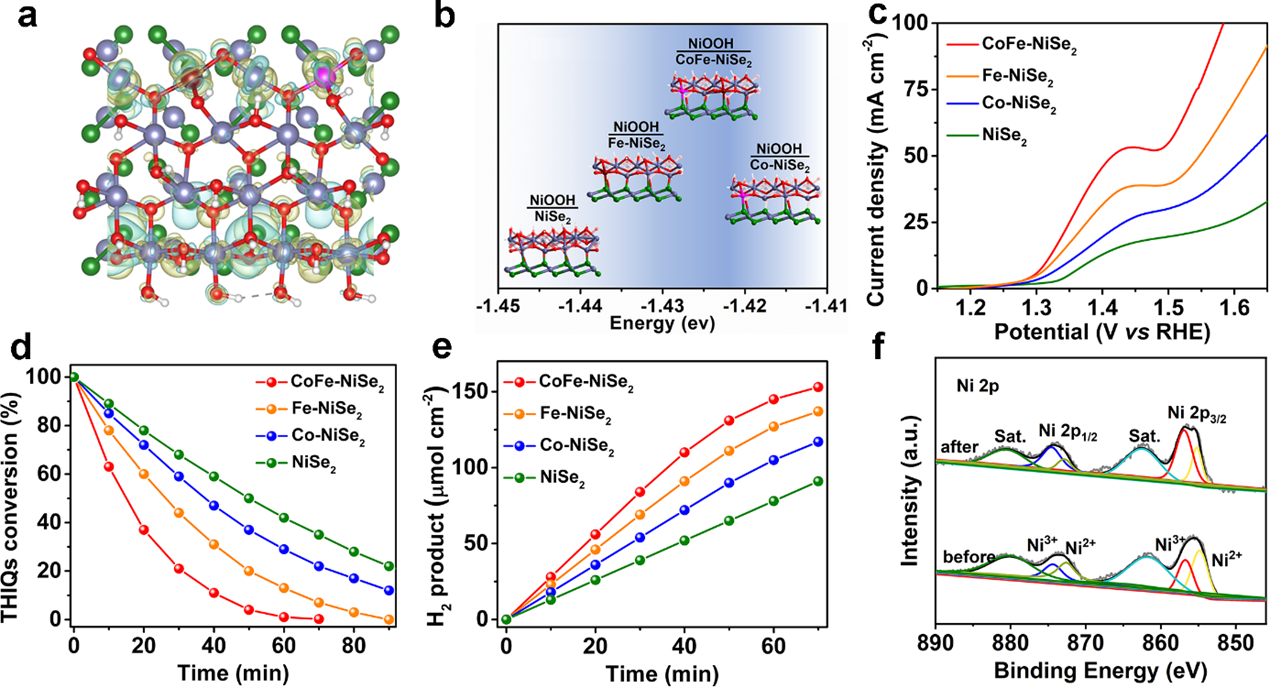

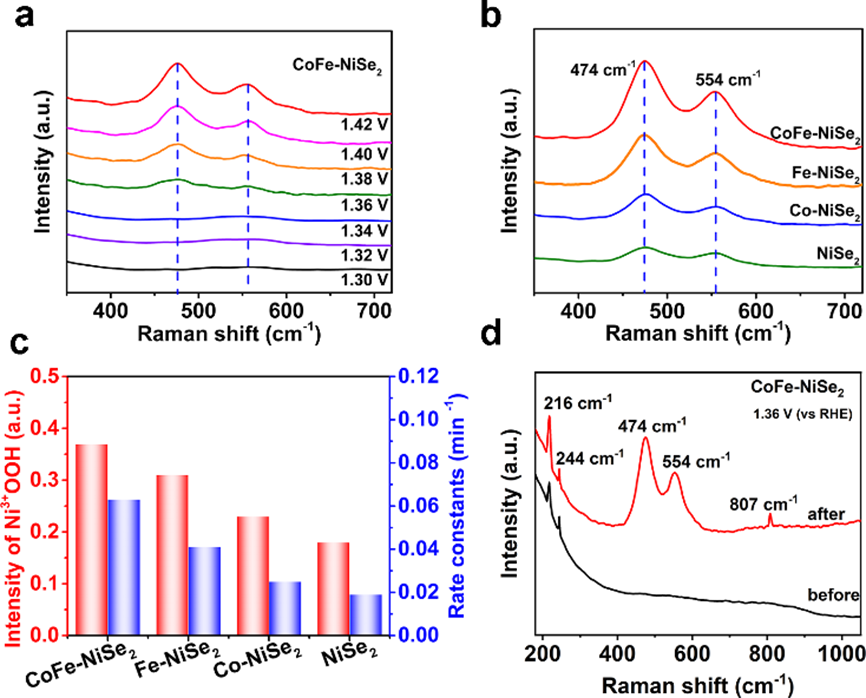

同時,CoFe-NiSe2在電化學氧化THIQs至DHIQs促進產氫反應中表現出最優異的性能。Co和Fe的共摻雜可以進一步提高陽極THIQs轉化率和陰極產氫速率。原位拉曼光譜清晰地揭示了電化學氧化THIQs至DHIQs的活性物種為NiOOH🤙,並且NiOOH的產生量與THIQs的轉化率呈現明顯的線性關系👨🦲🧔🏼♀️。理論計算也表明Co和Fe的引入可以有效優化NiSe2對OH*的吸附能,從而促進NiOOH的形成,提高THIQs的轉化效率。

X射線吸收近邊結構光譜(XANE)顯示🧝🏻,在施加電位後💻,Ni的K邊吸收向高能方向移動🦵🏽🤘🏻,這表明高價Ni的生成𓀚。結合密度泛函理論(DFT)計算👐🏻,模擬了THIQs電化學輕度氧化的三條路徑。計算發現Fe位點對THIQs的吸附能較高🦸🏼,THIQs優先吸附在CoFe-NiSe2的Fe位點上。由於N-H鍵優先斷裂需要較高的吉布斯自由能(1.7eV),因此路徑2不利於DHIQs的生成。此外,該過程的第二個脫氫步驟可能發生在另一個C-H鍵(路徑3),有副產物生成🗡,從而降低了DHIQs的選擇性。因此,路徑1顯示了一個更有利的反應途徑,即在第一步脫氫中🙍🏽♂️,實現C-H鍵優先斷裂而不是N-H鍵。該反應具有較低的能壘(0.52eV),且後續的脫氫只能發生在N-H鍵上,從而大大提高了DHIQs產物的選擇性。

我校化學科學與工程學院博士研究生周兆予和潘迅為論文共同第一作者🕚👩🏻🏫,趙國華教授和中國科學院上海高等研究院李麗娜研究員為通訊作者。相關研究工作獲得了國家自然科學基金重點項目支持👨🏻🏭。

論文鏈接🤷🏿♀️:https://doi.org/10.1002/anie.202216347