有機鹵化鉛鈣鈦礦被認為是新一代的光電功能材料,在光伏、發光二極管、光催化和光電探測器等領域具有重要的研究意義和廣泛的應用前景。然而,絕大多數有機鹵化鉛具有特征性離子鍵合結構🟪,陰陽離子由弱靜電相互作用堆積而成,鹵族離子在各種物理或化學條件(如:光照🚱、加熱、氧氣⛸、水分和高極性質子溶劑)下易發生解離或遷移👨🍼,嚴重限製了其實際應用。當前有多種提高有機鹵化鉛材料穩定性的方法,但構築本征晶體結構穩定的有機鹵化鉛在該領域是具有挑戰性和重要科學意義的研究方向⚄。

我校化學科學與工程學院費泓涵教授課題組長期聚焦配位型有機鹵化鉛材料的合成研究📃,近日在國際知名化學綜合期刊Accounts of Chemical Research上發表了題為“Organolead Halide-Based Coordination Polymers: Intrinsic Stability and Photophysical Applications”綜述文章,系統總結了鹵化鉛基配位聚合物的合成策略、結構穩定性及其光化學性質的最新研究進展。課題組提出了一種通過有機羧酸配體製備高穩定配位型有機鹵化鉛材料的普適合成方法,且這類配位聚合物具有類似鹵化鉛鈣鈦礦的優異光物理特性🧑🎤,包括可調帶隙和優異的載流子輸運。該類有機鹵化鉛配位聚合物在寬pH範圍和沸水條件下保持穩定,在光化學領域具有出色的發展潛力和應用前景👩🏼🍳。

課題組報道了一系列基於鹵化鉛無機層和層間有機羧酸支柱構築的層狀有機鹵化鉛配位聚合物,通過選取不同的羧酸支柱,可以調節鉛鹵層的許多結構特征。此外📲🌏,課題組將鹵化鉛基元引入多孔MOF骨架🧑🏻🎄,構築了一類由低維鹵化鉛(如一維鹵化鉛鏈和零維鹵化鉛簇)作為SBU的多孔框架材料。

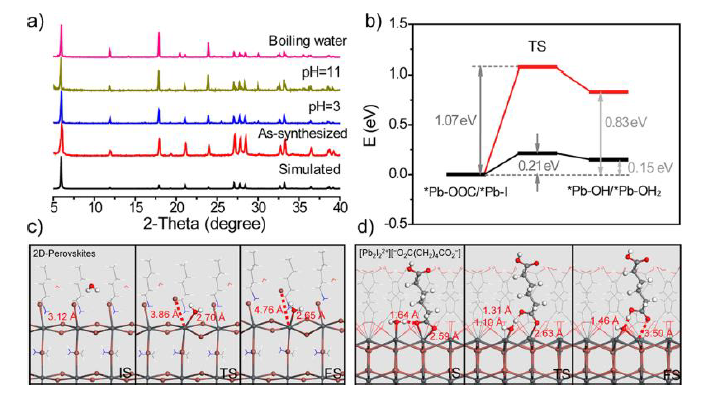

晶體結構分析表明鹵化鉛配位聚合物的鹵族離子以高配位模式存在,主要分布在無機層的內部,使其避免與客體極性分子接觸💄。結合DFT計算表明,羧酸配體與鉛離子的配位作用大幅提升了有機鹵化鉛表面水解的反應能壘👨👩👧👦,材料表現出良好的光熱穩定性🧝♂️、高濕環境穩定性以及寬pH範圍水溶液穩定性,如下圖所示。

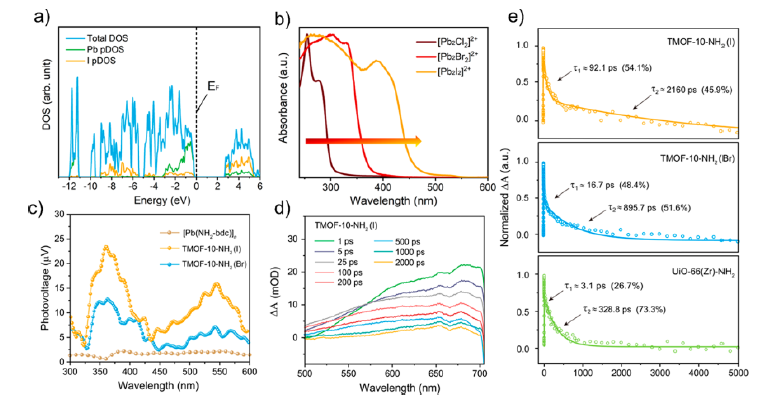

有機鹵化鉛配位聚合物具有高的光學帶隙可調性。此外,有機鹵化鉛配位聚合物保留了鹵化鉛鈣鈦礦的優異載流子輸運性質,遠優於傳統的金屬氧族配位聚合物,見下圖。

基於氯/溴的部分配位聚合物表現出覆蓋可見光譜範圍和大斯托克位移的本征寬譜發光性質。在這類配位聚合物中引入多孔性,使材料結合了MOF的高孔隙率和有機鹵化鉛的優異載流子傳輸能力🕵🏼,並允許NH3等客體分子進一步調控發光特性🖕。

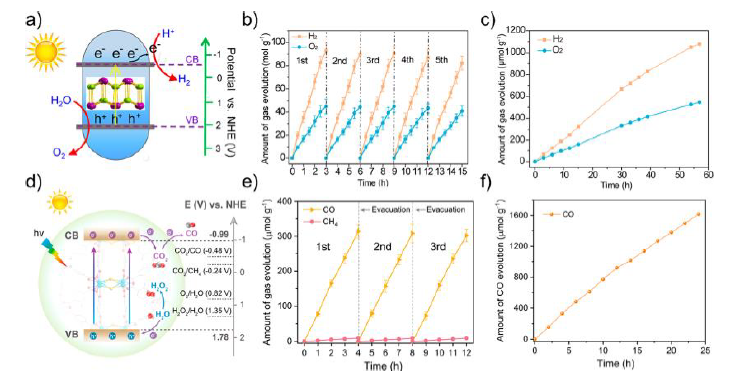

課題組構築了一例基於二維層狀碘化鉛的配位聚合物,在無需犧牲劑和助催化劑條件下即可實現光催化全解水,產生化學計量比的氫氣和氧氣,課題組還進一步研究了多孔MOF型有機碘化鉛配位聚合物用於氣相光催化反應,實現僅在水蒸氣作為還原劑條件下光催化CO2還原至CO,表觀量子產率達到1.4%(400 nm),如下圖所示🧑🏽💼🪰。

費泓涵教授為該論文通訊作者,博士研究生孫晨、碩士研究生席若楠為論文共同第一作者🚴🏿♂️👩🏽🌾。該研究工作得到了國家自然科學基金,上海市自然科學基金等資助。

費泓涵課題組近年來一直聚焦配位型有機鹵化鉛材料的合成研究♈️,致力於將有機金屬鹵化物的優異光電特性從光伏拓展至其他光化學領域🧔♀️,建立了有機羧酸配位導向高穩定有機鹵化鉛的普適合成方法(Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 7818; Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 14411; Chem. Sci. 2018, 9, 1627; CCS Chem. 2022, 4, 540),闡明了配位型有機鹵化鉛的載流子輸運機製並實現了光催化全解水(Nat. Catal. 2020, 3, 1027),發展了基於金屬鹵族和有機配體修飾的孔道限域分子活化方法(Nat. Commun. 2022, 13, 4592; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 17388; Angew. Chem. Int .Ed. 2019, 58, 2844)。這一系列研究成果初步解決了有機鹵化鉛易與極性分子反應的瓶頸難題,奠定了有機金屬鹵化物在純水體系光催化的應用前景🫛。

論文鏈接👌🏻:https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.accounts.2c00687