材料科學與工程學院馬吉偉團隊關於單原子催化劑電解水製氫的最新研究成果發表於《自然·通訊》

來源:材料科學與工程學院

時間:2024-02-22 瀏覽⚆:

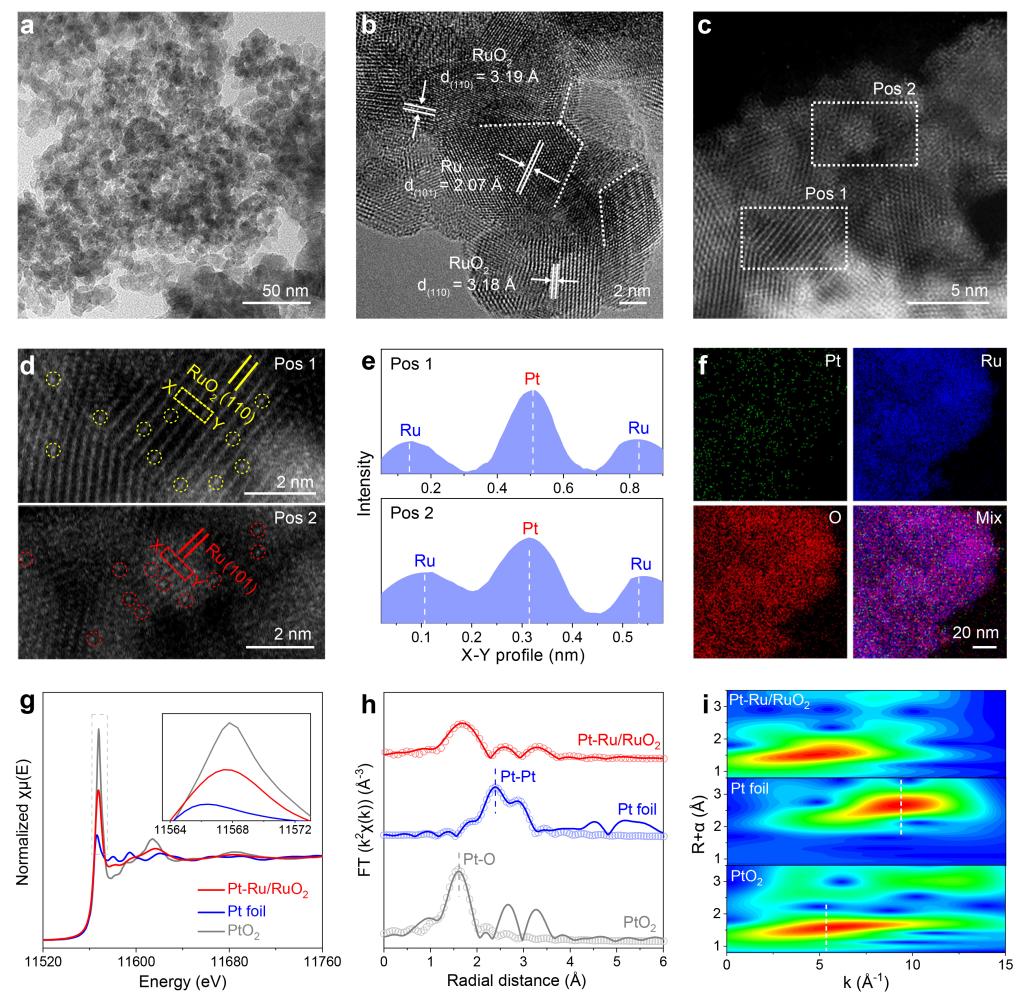

2月16日,《自然·通訊》(Nature Communications)在線發表了恒达平台材料科學與工程學院馬吉偉教授團隊及其合作者的研究論文 “Facilitating alkaline hydrogen evolution reaction on the hetero-interfaced Ru/RuO2 through Pt single atoms doping”。該研究通過設計在具有異質界面的Ru/RuO2復合結構中摻雜Pt單原子👩🚀,製備了高效的堿性電解水製氫催化劑。該催化劑在1 M KOH中展現出優越於商業Pt/C和Ru/C的氫氣析出活性以及穩定性🤽🏽♀️。此外,該論文采用了先進的原位同步輻射以及原位拉曼表征技術揭示了催化劑的反應機理,並結合理論計算進行了驗證😧。隨後🌷👩🏽🎤,該研究進一步將該催化劑應用於大電流的堿性水電解池中🧏🏿,相比於商業Pt/C展現出顯著提升的性能以及經濟效益🧒,證明其可應用於實際工業製氫的潛力⚪️。

電解水作為一種可持續製備氫氣的方法受到了人們的廣泛關註。盡管Pt被認為是最優異的析氫反應(HER)催化劑,但是在堿性介質中Pt裂解水分子產生質子能力較差,嚴重限製了HER的反應速率。同時Pt儲量稀少且價格昂貴,難以實現大規模商業化應用✍🏼。因此👮🏿♀️,設計一種同時兼具活性以及經濟效益性的堿性電解水製氫催化劑對於發展堿性水電解池至關重要🫃🏼。馬吉偉教授課題組將貴金屬Pt以單原子的形式摻雜於具有異質界面的Ru/RuO2復合結構中🛸,在降低催化劑成本的同時大幅提升了堿性HER催化性能,並采用先進的原位技術以及理論計算揭示了催化劑的反應機理。這項研究為開發高性能、低成本的貴金屬基堿性析氫催化劑提供了可行的指導🦦,並有望應用於實際的H2生產。

馬吉偉教授、楊孟昊研究員🧛♀️,德國柏林工業大學Peter Strasser教授,德國馬克思·普朗克固體化學物理學研究所Zhiwei Hu教授為論文共同通訊作者,課題組博士生朱一鳴為論文第一作者👩🏽🎓。馬吉偉教授課題組基於電子與缺陷調控機理🦯😋,致力於構築高性能催化材料🔝☝️,在Nature Communications已發表學術論文3篇。

論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-45654-9