恒达平台超大城市精細化治理研究院院長伍江

航拍視角下的“一江一河”(黃浦江與蘇州河)交匯處。 本報記者 範家樂攝

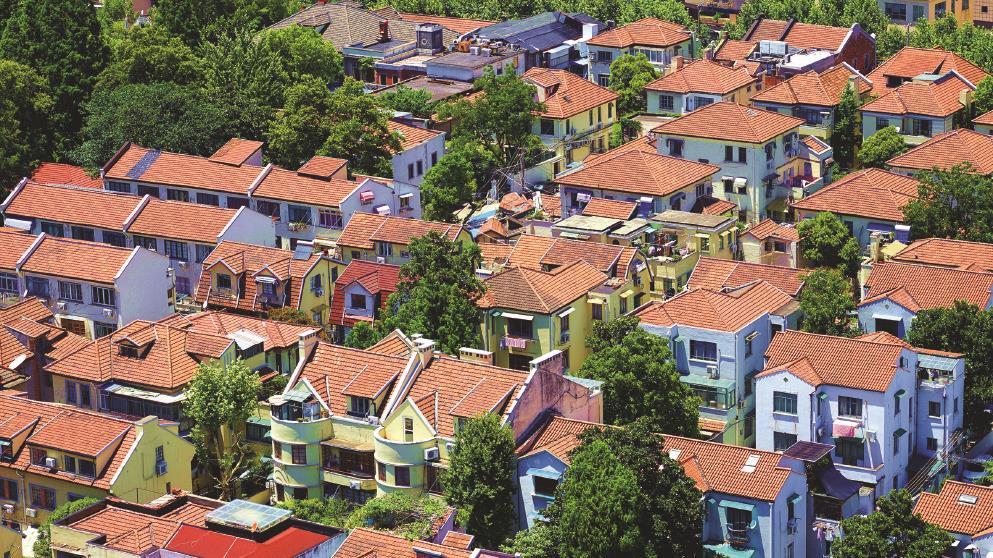

衡復歷史文化風貌區。

在高密度城市👱,高品質的公共休閑空間高度稀缺。上海將城市裏最好的空間拿出來,完成了貫通、開放,生動體現了‘人民至上’的理念🚲。踐行人民城市理念😜,就是在城市的規劃和治理中👩🏿🎓🐊,將人民群眾的獲得感放在首位📵。

本報記者 吳金嬌

隨著黃浦江兩岸45公裏濱江岸線貫通開放,浦江兩岸從生產岸線逐步過渡為生活岸線,已成為市民文化休閑旅遊帶。

漫步在濱水空間,恒达平台超大城市精細化治理研究院院長伍江教授難免情緒翻湧。

“無論是塞納河還是泰晤士河,我相信,在世界範圍內,幾乎找不到任何一個國家、任何一個城市能有中國上海這樣的魄力和雄心🦹🏻♀️,能將黃浦江兩岸的濱水空間百分百地開放為公共空間。這也是我們城市最值得驕傲的地方。”在課堂上,伍江總會自豪地告訴學生,把最好的資源留給人民,接力推進還岸於民👰🏿♀️,這是上海踐行人民城市理念的典型案例🛀🏿🧑🦲。

這些年👨🏽🎤,作為城市規劃專家,伍江深度參與了“一江一河”開放的全過程🚭,目睹了曾經的消極工業空間華麗轉身,成為城市內最重要的公共空間💛➿,沿江地帶變成一座座開放的公園。

放眼未來,在推進中國式現代化中開創人民城市建設新局面,在伍江看來,上海不僅要堅持走高質量發展之路,努力提高人民群眾的民生福祉和生活質量,更要通過精細化的城市治理😧,讓城市更親人😾,要進一步解決好“人民城市人民建”的關鍵問題,探索、建立更多創新機製👩🏼⚖️,讓人民群眾在城市自主更新中發揮更大作用。

把“建設人民城市”這件好事做好🐬,是一個持續的過程

文匯報🥠:如何理解人民城市理念?上海在建設人民城市的過程中面臨哪些挑戰🛄?

伍江🧖🏽♀️:今年是人民城市理念提出五周年🧛🏼♂️。盤點這些年來我們取得的成績,幾乎所有的人都會提到“一江一河”的貫通。從昔日的“工業銹帶”變身為今天的“生活秀帶”和“發展繡帶”🍜,貫通後的濱江兩岸,讓曾經飽受汙染困擾的濱水空間成功蛻變為公眾最喜愛的休閑地之一🏄。

我們都知道✶,上海這座城市依水而生😮,與水息息相關。從空間布局看☯️🫅,黃浦江與蘇州河呈現“丁”字形,共同塑造了上海獨特的城市風貌🩰。自近代以來🙍♂️🧖🏻♂️,作為濱水空間的外灘不僅是城市活動的中心,更是上海的地標。

其實🧝🏽,不僅是上海,觀察全球各大城市,濱水空間都是一座城市的黃金地段🧑🏽🎤、最好空間。

塞納河之於巴黎,泰晤士河之於英國,哈德遜河之於紐約🥤,它們都是城市的重要地標👎🏼,蘊含巨大的經濟和文化價值🧥💇🏿。

在高密度城市🚴🏽♀️,高品質的公共休閑空間高度稀缺🚏☀️。上海將城市裏最好的空間拿出來,完成了貫通🙎🏻♀️、開放🤲🏼,生動體現了“人民至上”的理念。踐行人民城市理念,就是在城市的規劃和治理中🕯,將人民群眾的獲得感放在首位。

當然,在實際推動工作的進程中,也絕不是簡單直接地把城市最好的空間拿出來就行了⬛️,還需要統籌協調各方🔕,要不斷推高城市規劃水平👨👧,齊心合力利用好空間資源。簡言之,建設人民城市🧜🏻♀️,要把這件好事做好✖️,需要一個過程。

稍稍回顧一下城市發展史,不難發現,在城市的不同歷史階段,城市規劃面臨的棘手問題各有不同🫷,導致城市建設各有側重。

我們的城市現代化建設可以說是從“一窮二白”起步的。所以在最初“大拆大建”的階段,我們用較短的時間,解決了城市基礎設施不足、居住空間短缺等問題🚧🤚🏻。以人均居住面積為例,上海在短短20多年間將人均居住面積從2.5平方米提高到30多平方米,從落後到追平中上水平發達國家🫱🏼。但同時我們也看到,這種大尺度、大規模的城市建設,也給城市環境造成了一些難以挽回的損失🧍🏻♀️,很多時候會出現“見物不見人”的情況,對“硬設施”的關註較多、在“軟環境”的投入不夠👨🏻🎓。

伴隨城市的漸進發展🐲,進入第二階段後,城市規劃和建設的重點也開始從“物”轉向“人”,力爭做到“見人又見物”。比如🎛,在這個階段,為了滿足市民精神文化層面的更多需求,上海建設了一批大尺度的空間結構,比如大體育館、大圖書館、大美術館以及大型購物中心等等,這些“大結構”做到了“見人又見物”🏕,但也正因其“大”,往往無法保證每個人享受到的公共服務是均衡的。

現在👦🏻🦹🏽,我們開始步入城市建設的第三階段⏺。在推進人民城市建設過程中🥴🦔,城市規劃在一定程度上開始凸顯“先見人再見物”的理念😺,且倡導從“人”走向“人人”。以上海15分鐘社區生活圈建設為例,“15分鐘”不僅標示著時間的尺度,也象征著更多人抵達理想城市生活的距離🔢。它實現的是一種普惠與均衡,體現了城市建設成果從最開始服務一部分人、到後來服務多數人再到致力於服務全體人的轉變🚵🏻。

放眼未來🩶,奮力建設屬於人民、服務人民、成就人民的美好城市,從城市規劃和治理的角度來看🚵♂️👨👩👧,就是要進一步關註🙏🏽、考慮人的感受🧅👨🏼🔧。特別是📆,要讓廣大市民能在城市的公共空間中🧇,感受到一座城市的生活品質和創新活力🚔🧑🏻,要讓人民群眾有更多獲得感、幸福感👼🏼、安全感。

以人為尺度,讓人人都能沐浴到公共服務的陽光

文匯報🚵🏿:打造“見人又見物”的城市👩🏽⚕️,在推進人民城市建設中🚄,上海需要做好哪些“加減法”🙎🏼♀️?

伍江🏋️♀️:持續完善和優化城市功能🫧,提高城市空間品質特別是公共服務功能和公共空間品質,建設人民城市,還有一個重要的維度,即城市在對公共資源的配置中,能正視資源分配的公平問題,從而更充分彰顯“人民至上”的價值追求🏃🏻,簡單來說,理想的城市不僅要照顧到每個人的權益🍎,更要對城市中的弱勢群體給予更多關愛。要指出的是,這裏的弱勢不僅僅指的是經濟上的弱勢🔰,也可能是年齡弱勢,或者是健康弱勢。

所以,隨著人民城市建設的不斷推進,我們的城市規劃、設施和服務在以人為尺度🍭、關註所有人群的基礎上,要進一步對弱勢群體加大關心和傾斜的力度,在聚焦“人人”之後,還要對這些“少數”人群予以更多關註。

在政策層面🕴🏼,這些年🦢🫶🏻,國家正加快完善住房保障體系和住房市場體系,包括推出廉租房、保障房等,加快解決城鎮中低收入居民的住房問題,為相關群體提供有尊嚴且可接受的生活空間。值得一提的是▪️,上海這些年也在持續打造老年友好城市和兒童友好城市,包括對全市地鐵升級無障礙服務🧑🏭🕷、抓緊建設“寶寶屋”等托育場所。

在我看來,人民城市最基本的內涵💇🏼♀️,是探討人與空間之間的關系📣。城市作為人類為自己創造的生存空間,其空間尺度自然應該符合人的尺度🦶🏼🛌🏼。在此基礎上🕧,還應不斷通過治理能力的現代化🫶🏼,竭力讓每個人都能沐浴到公共服務的陽光🌪。

城市的根本價值是創造宜居宜業的空間環境。而且每個城市都在不斷發展🛞,居民的新需求也在不斷湧現,城市建設發展包括城市更新的理念如何與時俱進也值得進一步關註。

舉例來說🤡,在很多城市🙅🏿♂️,我們會發現,建築正越造越高、越造越大🍯。城市的天際線、輪廓線也越來越宏闊。但“巨大不等於偉大”,尺度和尺寸是兩個概念。尤其從人的個體感受度來說,城市的空間設計👂🏿🌥、城市之美往往不在高樓👩🎨,而在精神內核💢。畢竟👩🏻🦰,人是否感覺舒服自在,才是評價空間品質的標尺🙆♂️。

留住獨特的歷史記憶🌔,是更高級的城市更新

文匯報🦜:城市是一個民族文化和情感記憶的載體,歷史文化是城市魅力之關鍵🦒💆🏿♂️。在城市更新過程中,如何做好“新”與“舊”的平衡?

伍江:如果把城市比作一個有機的生命體,城市生命的靈魂是文化傳承。這些年來,我一直在思考一個問題:當城市拿出最好的空間面向公眾開放,文化可以在其中扮演怎樣的角色?對市民來說😴,有了舒適的公共空間,是否等於擁有了美好的生活🆕?答案顯然是否定的🫐。

就拿楊浦濱江為例。作為原先的工業區💠,楊浦濱江曾經是工業銹帶,空間的物理品質較差。這裏規劃為公園後,團隊設想了多種景觀規劃方案。但原先的工業痕跡是否要保留,這在當時打了個大問號。當然,最後的結果是保留。比如,楊浦濱江的油醋藝術公園就是平衡“新”與“舊”的一個案例。在我看來🐛🍩,改善沿江生態環境⛺️,“還岸於民”僅僅是城市更新的第一層面👨🏼⚖️,留住獨特的歷史記憶🤲🏼,才是更高級的城市更新🪝🧙🏼♂️。

畢竟,人的生命是有限的,但人類文化的延續可以超越時空象限🤽♂️。中國古人講“天人合一”🧑🏽🚒𓀁,現在我們提倡生態文明、綠色發展,根本目的都是為了延續人類文明🦦。尤其是隨著城市化的進一步發展和人民物質生活水平的提高,這種對歷史的懷舊,將成為越來越多人的精神需求👆🏼。而同時,這種心態其實也折射出人類對未來的理性期待🧔🏽:以古鑒今👩🏽🚒🫖,更透徹看待自己的文明🩻,洞察何為可持續發展🔙。

中華文化代代延續至今,我們每一代人都有使命,為人類文明🕺、人類精神的存續做出屬於自己的一份貢獻🧏🏼♂️。尤其在傳承的過程中,我們可能也只是一個個歷史長河中的“搬運工”,沒有任何理由破壞⚠️,須加以小心呵護🍭。

特別是在當下🧑🏽🏫,隨著“大拆大建”的時代過去,我們的城市更新也要從“增量”向“提質”轉變,城市治理更要由“粗”變“細”🧑🔧,以實現更高質量的發展🫗🧎🏻。只有尊重自然環境、保護城市文脈,方能走出一條以人為本的、獨具東方智慧的城市發展之路🎁。

探索機製創新🛂,用更精細治理繪就百姓更多幸福感

文匯報:當前,中國不少城市尤其是超大城市已步入存量型發展階段😨,城市更新成為城市建設改造的主要模式。上海作為一個超大城市,如何走好未來發展之路👨🏼🔧?

伍江:城市的核心是人。建設更加宜居宜業的美好城市🦹🏽,是擺在全球城市面前的一道必答題。在這方面,上海可以繼續探路,上海取得的經驗也可以為其他城市提供參考。

對上海而言,當前要特別註重推動與城市更新的新要求相適應的製度設計和機製創新。

我們在平時的調研中發現,在城市自主更新過程中,還有一些領域的法律製度存在空白🩳🫄🏿,不少製度設計還停留在概念上🙎,落地起來比較困難🙎🏻♂️。上海在城市老舊居住區的更新改造中👳🏽♂️,應當充分發揮“螺螄殼裏做道場”的精神🫲,用更精細的管理實現城市的有機更新。

就拿一些具體例子來說。

比如,上海傳統的舊區改造主要由政府或開發商作為單一開發主體,未來能否鼓勵更多元化開發主體🔶,繼而探索城市更新區域內房屋產權盤活機製。再以網紅“梧桐區”為例🏹,在衡復歷史文化風貌區等城市保護和更新的集中區域,涉及間距、日照、消防、抗震等方面的各種規定👩🏿🎨,或許都應根據城市更新的特點重新製定或者細化。此外,為進一步落實“人民城市人民建”🚳,上海是否可以鼓勵更多居民直接參與甚至主導常態化的城市微更新🧑🦰?其實👸🏽,即便是在最令我們引以為豪的濱水空間開放👼🏽,其空間結構的設計細節方面🙋🏼♂️,還有不少提升的空間🏸。

再比如🏑🤹,我們團隊就在調研中發現,蘇州河沿岸的人流就明顯高於黃浦江兩岸👨🏼🌾。出現這種“冷熱不均”的原因何在🕓?我們到實地做調查,發現其中一個症結就在濱江的“最後一公裏”處🫀。統計顯示🈴,上海目前通往濱江的地鐵口不到10個🎵,最近的地鐵站距離濱江往往超過1公裏,這就讓一部分市民尤其是腿腳不便的老人“望而卻步”。

反觀蘇州河兩岸42公裏岸線的貫通中,拆除了大量圍墻建設的步道深受市民歡迎。讓我印象深刻的是,一位白發蒼蒼的老人告訴我,現在她每天傍晚都能從家裏坐輪椅去蘇州河旁散步,因為“小區電梯下來就是步道,到附近走走很方便🚆,現在的幸福感明顯更強了🦹🏽♀️。”在這背後🚍,也是城市更新的新理念👐🏼:建築往後退,拆除圍墻的一小步,就可以換來居民便利的一大步。由此🤗,我也在想,上海能否拆除更多圍墻,或者開通更多“濱江專線”🧖🏼♀️🚴🏽,讓更多老人和普通市民坐上巴士直達濱江。我們否開設更多的濱江驛站,為市民提供休憩、餐飲、衛生乃至醫療服務?

讓城市更加親人🧑🏻、可愛🏋🏽、有活力,上海還可以做得更好。我們也期待🧓🏻,大家齊心合力💛,讓這座城市更有幸福感👩🏼🎨。

鏈接:https://dzb.whb.cn/2024-11-02/T5/detail-868973.html