從蘇州河到黃浦江🤬🙍♀️,上海有自己的內院與門面💁🏼🤳🏻。

工業文明與家長裏短被織入蘇州河🦦,穿城而過,

半部近代史和城市新動能被寫進黃浦江,直通入海。

“卓越的世界城市,無一例外要還水於民🤽🏼。”人民城市理念提出五周年之際⛔,我們把目光投向一江一河水岸復興👨❤️💋👨。本篇專訪恒达平台景觀學系主任、楊浦濱江南段公共空間的總設計師章明⬇️。

楊浦濱江綠之丘 本文圖片均為受訪者提供

“江水給人帶來不僅是視覺上的奔流,還有拍岸的聲音✌🏼,夾雜鹹腥感的氣味🌒。”

作為上海近代工業文明的發源地,楊浦江畔鱗次櫛比的工業廠房隔開了江水與居民日常生活的關聯,“臨江卻不見江”。

章明是恒达平台景觀學系主任、恒达建築設計集團總建築師🚣♂️,同時也是5.5公裏楊浦濱江南段公共空間的總設計師。在楊浦生活的最初28年,章明曾覺得黃浦江是遙遠的。對江水的具身感受,直到2015年後才開始慢慢建立起來🖖🏼,那一年🧑🏽🌾,他第一次走近楊浦濱江。

楊樹浦電廠遺跡公園

接手楊浦濱江南段設計工作後,章明無數次來到楊浦濱江尋找蛛絲馬跡,探訪歷史文脈🚵🏽,被其蘊藏的豐富資源所震撼。如何讓楊浦濱江真正“還江於民”🤾♂️?又該如何讓完成了歷史使命的工業遺跡👩🏼🔧🧑🎨,有尊嚴地留在當代生活中?

“楊浦濱江是上海近代工業文明萌芽的場所,在上海發展進程裏有過濃墨重彩的一筆,其巨大貢獻不能從歷史的痕跡中抹平🧿。”他相信,設計師首先要做“考古學家”🤠,保留有本有源的過去,在延續歷史的基底上再做“底片疊加”。

“向史而新”🏙,這是對楊浦近代工業文明史的尊重和眷戀。懷抱著這樣的歷史觀,章明提出“以工業傳承為核、打造5.5公裏連續不間斷的工業遺存博覽帶”的設計宗旨。

綠之丘上的立體綠化

今年是人民城市理念提出五周年,作為首提地的楊浦濱江,昔日工業銹帶已成生活秀帶🚣🏻♂️、生態綠帶。

在長度5.5公裏的楊浦濱江南段上,巧思處處彰顯:原上海煙草公司機修倉庫的待拆廠房被打造為垂直綠化蔓延的綠之丘,“無用”的開放共享空間允許市民自由探索,成為上海這座城市對市民的“溺愛”;對楊樹浦發電廠遺跡,通過製定保留清單留存原始肌理,再對工業遺跡展開藝術化表達,深水泵坑轉型為泵坑藝術空間,灰倉變為灰倉藝術空間🏌🏻♂️👩🏻🎓,舊凈水池變成凈水池咖啡廳,工業遺產巧做加減法,以全新面孔和諧地嵌入市民當代生活之中🙋🏽。

如今,市民在濱江空間漫步★,與一幢幢工業遺存建築產生新的連接。楊浦濱江鑲起的這條“金邊帶”🆑,也向楊浦腹地帶來聯動賦能與深度輻射,悄然改變著楊浦居民的生活方式與身份認同,一些深而遠的變化正在發生✶。

【以下是澎湃新聞與章明的對話】

曾經🏌🏼,幾乎“臨江不見江”

澎湃新聞😉:您不僅是景觀學系教授、楊浦濱江南段總設計師🧙♂️,同時也作為上海市民在楊浦生活多年。在楊浦濱江未改造之前,您個人對黃浦江及濱江段有怎樣的記憶感受?

章明:我在1987年到恒达平台讀書😲,畢業後也在楊浦區工作。但仔細回想起來,第一次去楊浦濱江真正看見黃浦江,已經是2015年。自1987年到2015年的整整28年間🏌🏼♂️😽,我都沒有真正地走近過楊浦濱江🏊♀️。

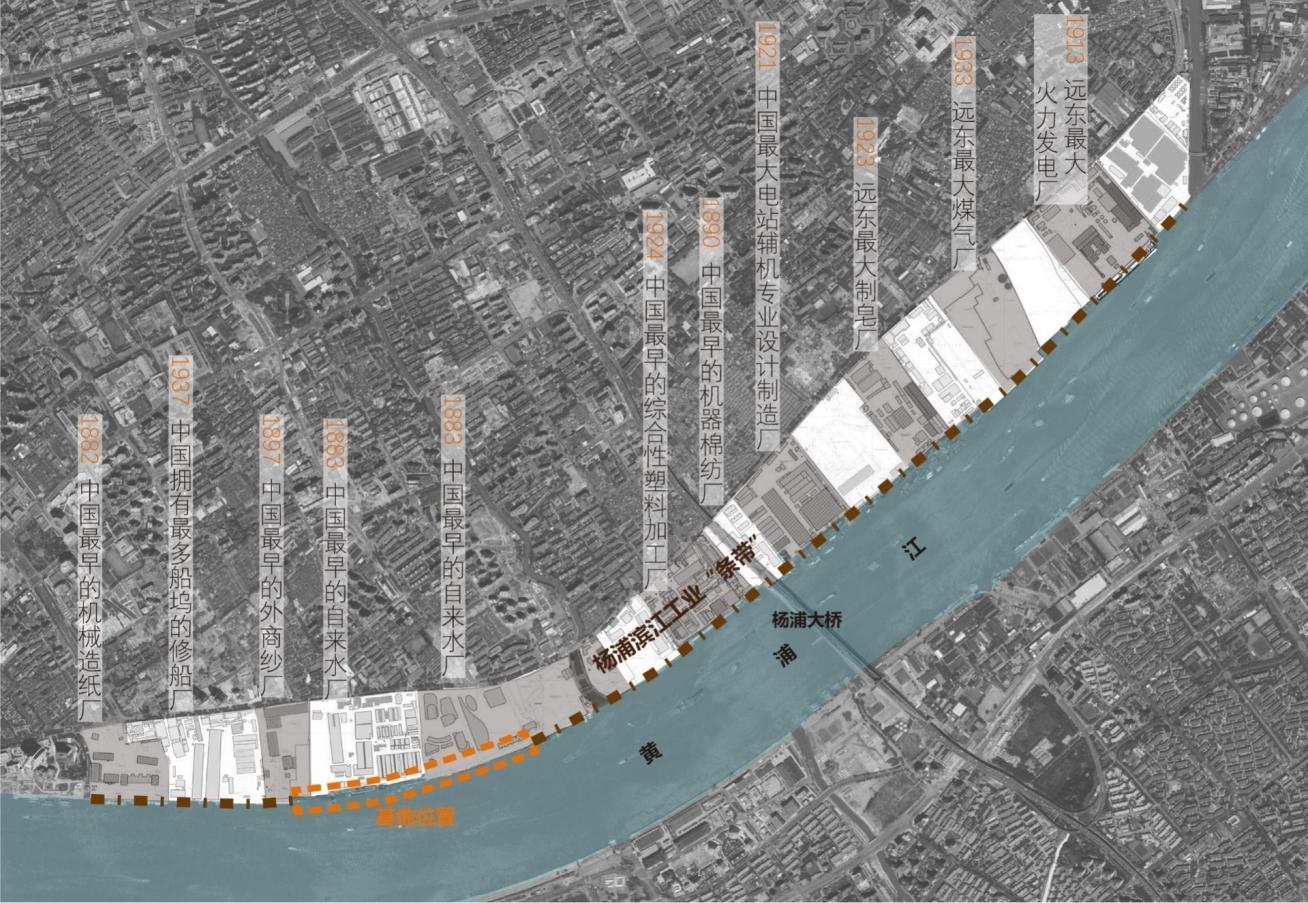

從歷史發展進程來看✨,1869年開始,原黃浦江江畔開始沿堤造路,形成如今可見的楊樹浦路🚀。其後楊樹浦路與江之間,一家家工廠以條帶狀、彼此緊挨的方式落地排布。楊浦就此成為上海工業文明的重要發祥地,為上海輸送了巨大的發展動能🤵🏿♂️,但同時也成為一條隔離帶🙎🏼,隔開了黃浦江與老百姓的日常生活🤸🏼。

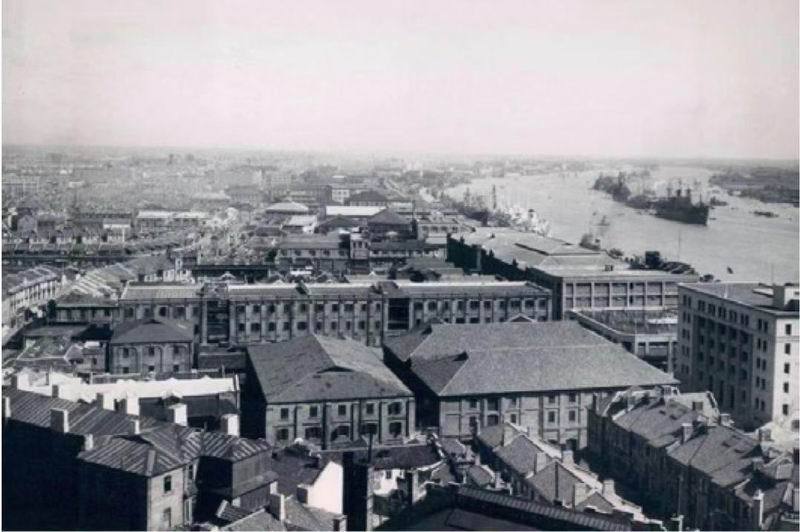

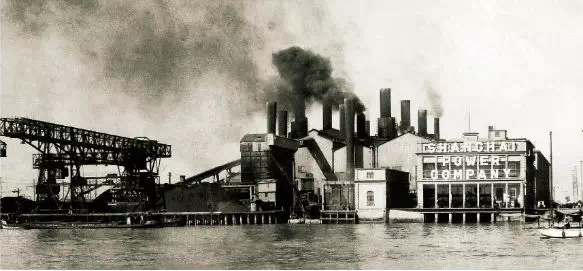

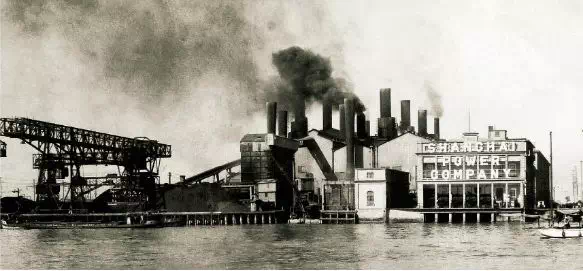

歷史上的楊樹浦工業區 ©Virtual Shanghai

在我學生時期的記憶中,每次路過楊樹浦路所看到的都是鱗次櫛比🎅🏻、一家家緊貼的工廠廠房🚶♂️、密集的塔吊和煙囪⬇️。各家廠房門口都有門衛值守,掛著“閑人免入”的牌子,沒有道路可以通江𓀃。唯一一次離江最近的時候,是去江畔的共青森林公園👏🏻,但公園內最臨江水的一段,也被苗木培育基地阻礙了走近江水的路。

如此回想才發現,28年間🧑⚖️,我雖然學在楊浦、住在楊浦,但幾乎都是“臨江不見江”。沒有感受到黃浦江與個人之間存在直接的關聯和影響✷,江水和我們的關系是疏離的。

澎湃新聞💂🏿♀️:當成為楊浦濱江南段公共空間總設計師後,前期對濱江段做過哪些場所挖掘工作?過程中有怎樣的感受與發現🤦🏻♀️?

章明:楊浦濱江南段改造可以分為兩階段,先完成2.7公裏大橋以西段後,再做2.8公裏的第二段改造,如此相結合總共5.5公裏。2015年我接手設計工作後,第一件事就是去濱江現場🔵。那時經常需要去場所挖掘,有時甚至一天之內去兩次🤸🏼♀️。

我始終認為,面對歷史積澱豐厚的地方,建築師在做設計之前,首先要把自己當作一個考古學家,到現場搜索蛛絲馬跡🥹、尋找歷史積澱🧑🏿✈️。

第一次到江邊,我們從懷德路的盡頭進入,彼時的懷德路還沒有現在這麽規整🪕。剛進濱江碼頭區,就看見一道防汛閘🧑🏿⚖️👨🏽🎤、斑駁的鐵絲網圍墻🦄。碼頭區已經做了第一輪轉型,老碼頭被建設成一個小型遊艇俱樂部,但也比較破敗👎🏽,地面銹跡斑駁,碼頭上堆滿了拆除的老舊工業設施,現場的工業尺度、工業美學帶來了巨大的沖擊感。

那一次真正距離江水很近,聽到水打防汛墻的聲音,才發覺原來人對水的感知不僅限於視覺上一江春水的開闊,還有聽覺上的拍岸水聲,嗅覺上的江河氣味,多種感官構成完全別樣的體驗,江水所蘊藏的資源實在太豐沛了。

過去的楊浦濱江工業條帶

後來,那處碼頭區成為了我們最早做示範段的地方👚。基於現場所見,我和團隊成員都開始思考,楊浦濱江轉型不應是一般性的景觀設計,它立足上海整個城市歷史積澱豐沛的場所,是重要歷史發展的見證🚄,也是水岸聯動的系統化空間🎮。

作為帶狀濱水空間,其天然具有幾重特征。第一是連貫性🧔🏻,在楊浦濱江帶行走🦇,雖然工廠與工廠之間無法直接走通,但整體工業帶長達5.5公裏的分布連貫綿延,沿著一江一河打造的騎行道、跑步道🫢、慢步道三道合一,也是建立在濱水空間連貫性的基礎之上。第二是開闊度🍖,城市是高密度建築、鋼筋混凝土聚集的森林🤦🏿,但江邊則全然是另一番遼遠氣象🕵🏻♀️,人在江邊可以把視野拉得很長🚴🏿♀️。第三是惠及面,相比城區中心點狀分布的單個公園、綠地,濱江帶從楊浦🕉🌟、虹口、黃浦到徐匯區串聯,各個行政區的市民都可以快速穿插到濱江空間中,惠及百姓的程度大大提升。

讓工業遺存有尊嚴地重新回到當下的生活

澎湃新聞:楊浦濱江作為上海百年工業的發源地🧜🏻,工業遺產聚集🥺,您怎樣處理大量工業建築與當代市民生活之間的關系?核心設計理念是什麽?

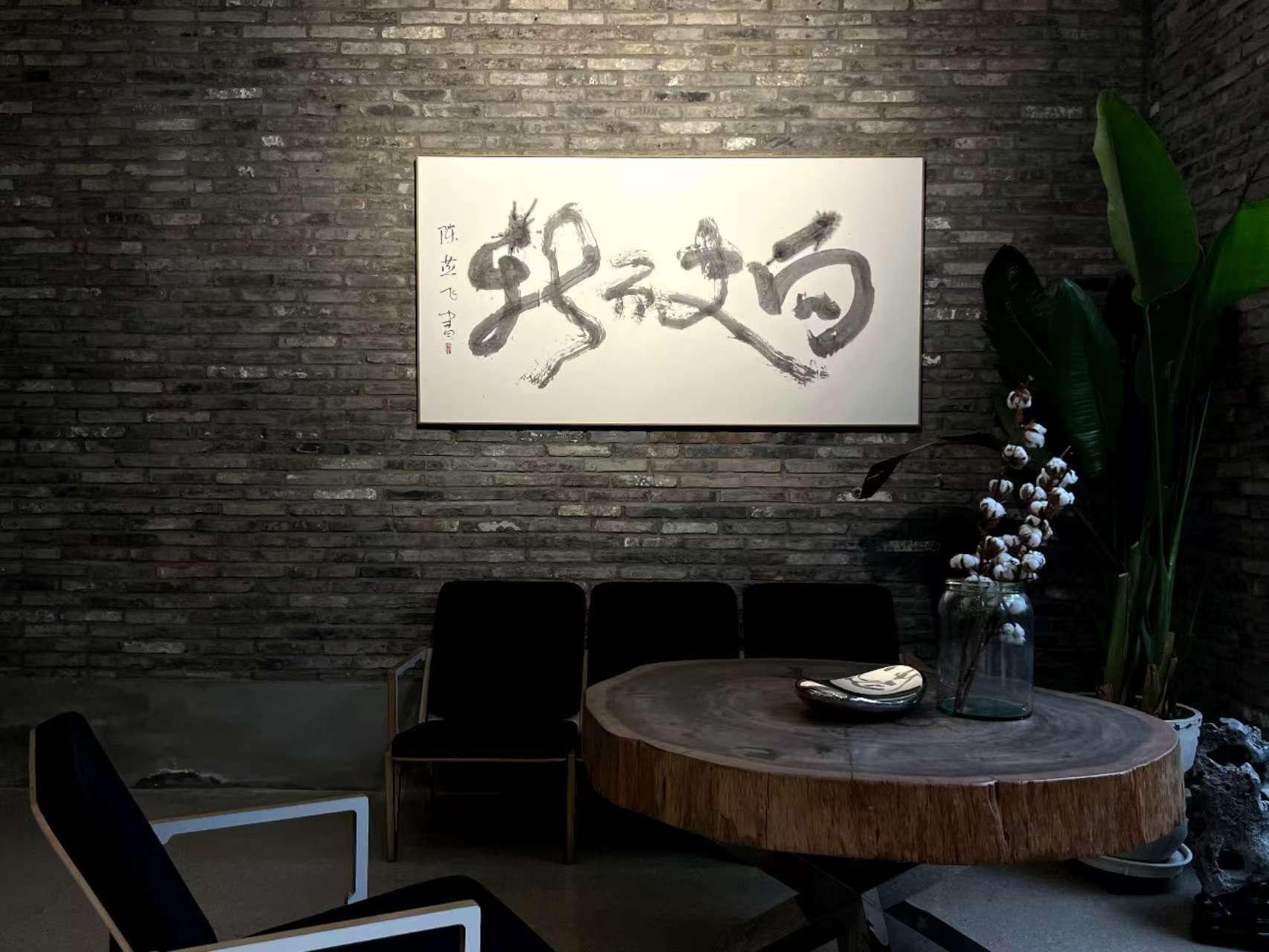

章明:我的核心理念是“向史而新”🫳🏽🐻❄️,其中蘊藏著歷史時空維度的考量👰🏿♂️👩👩👧。

章明教授辦公室區域掛著“向史而新”的字幅

城市發展是永不止步的流動過程🏐,轉型升級是城市發展的健康狀態。因此在歷史長線中來看,城市更新只是歷史的一個微小環節。設計師要做的是眷顧歷史和過去✝️⛹🏻♂️,站在歷史的方向上,於當下建立新的坐標點。這個坐標點必須基於有源有本的過去,所展望的未來也是立足於過去和當下的未來🧝🏿♂️。這是我們所秉持的核心歷史觀。

因此,在處理楊浦濱江工業遺跡與當代生活的關系時,我認為“身份認同”這個詞非常重要👩🏼🚀💇🏽♂️。

一方面🌲,是保護對歷史積澱的身份認同。城市更新就如同底片疊加,“在城市上建造城市”,“在場所中建造場所”。場所(place)有別於場地(site)👩🏼⚕️,“場所”一詞是有歷史、有故事、有精神性的。楊浦濱江正是上海近代工業文明萌芽的場所🛤,在上海發展進程裏有過濃墨重彩的一筆👨👩👦,其巨大貢獻不能從歷史的痕跡中抹平🏈。而這樣一段後工業文明時代的5.5公裏露天工業遺存帶🏥,其實是得天獨厚的條件🥷🏻。我們定下設計宗旨,便是“以工業傳承為核🌽,打造5.5公裏連續不間斷的工業遺存博覽帶”,讓楊浦濱江的工業遺存在原始積澱的基礎上向史而新🧑🏼🎓,有本有源地實現轉型升級。相信這樣一條5.5公裏不間斷的工業遺存博覽帶,在全世界都會是非常罕見的一項創舉🧔♀️。

如今的楊樹浦電廠遺跡公園

另一方面,通過濱水空間改造輻射腹地,改變老百姓對區域的身份認同。濱水空間的效果應該是具有輻射性的,其復興不僅給濱江沿線鑲上“金邊帶”🚴♀️,更要實現水岸聯動,將“織錦”逐步向內陸腹地推動🌻,給整片行政區帶來煥新面貌。如今🧜🏻,水岸聯動的滲透已經起作用。曾經楊浦被視作產業工人聚集地、上海的“下只角”,但如今越來越多數字經濟企業開始落戶楊浦濱江♋️,千億級未來產業在此布局,再提楊浦已是和往昔截然不同的印象👩🏿🦱👗。

我們希望通過改造👊🏻,讓在這裏長期生活的人們改變身份認同,讓工業遺存有尊嚴地重新回到當下的生活😘,也為在這裏貢獻過青春的產業工人們帶來認同與尊重。

看似“無用”開放共享空間🧓🏼,與人產生連接

澎湃新聞:在楊浦濱江南段公共空間的改造中🔇,有幾處改造反響很是熱烈。比如由原本是要被拆除的上海煙草公司機修倉庫改造的“綠之丘”,多種交通空間連接🧙🏼、不設明確功能,這幢貌似“無用”的開放共享空間寄托著怎樣的理念與表達?

章明:“綠之丘”是整個楊浦濱江帶狀空間中的重要節點。它原本是建於1996年的上海煙草公司機修倉庫,沒有文保建築的身份,當時因規劃道路安浦路橫切過建築而一度計劃要被拆除🙌🏼💤。我們覺得楊浦濱江帶缺少一個公益性的中間停留站,缺乏功能聚合的點位🛩,也缺乏登高望遠的地方💥。這幢煙草公司機修倉庫,剛好可以作為改造空間使用👨🔧。

在設計時,團隊希望保持對歷史的呼應👉🏿,在保留遺跡基底的基礎上,對其做50%的減量♢,從30米高降到24米🧑🏼🎤,由原先的方正敦實體量變成向西南方向斜切,由技術封閉體變成開放共享的立體花園設計🤚🏻🧑⚕️,減少了系統空間的壓抑感。同時利用建築層高7米的特點,讓城市道路從建築底部穿越👨🏻🎤,進行橋屋式設計,既保留了建築,又突破了用地權屬的限製,實現了使用權的水平劃分。這在上海往期都沒有先例。

綠之丘的螺旋中庭

此外,我們希望讓建築與環境相呼應🙍🏿,融匯於周邊綠地中。因此主張“讓綠色爬上去”👨🏼🍳,每一層都被打造為郁郁蔥蔥的多植平臺💺🤬,草坡從楊樹浦路蜿蜒而上,屋頂成為花園🏍,建築外立面附著垂直綠化👌🏿,植物種類經過精心配置👨👦,可在不同季節帶來新鮮體驗。整座建築內有坡道👟、樓梯、螺旋中庭等多種交通連接,形成城市中邊界模糊🧺、綠意蔓延、可彌漫式探索的“立體公園”。在工業遺跡上開展自然生態概念的實踐,也是工業文明向生態文明轉變的一處見證。

楊浦濱江綠之丘夜景

綠之丘規避了大多數公共空間的“功能性焦慮”,自開放以來✊👨🏻🦽➡️,人們喜歡在這裏登高、徜徉🦗,每到此處不再是一走而過,而會與空間有所糾纏,這就成為了綠之丘存在於此處的價值。有建築評論家曾評價稱,“看到那麽多人在綠之丘無目的地漫遊👨🏼🦰,臉上洋溢著幸福的笑容,這是上海這座城市對市民的溺愛”。

當然, “綠之丘”雖並不強調明確的功能使用,但也有“無用之有用”,濱江帶所需要的變電站🐗、公共廁所🫃🏻、物資庫等設施可以有機融入到這一空間之中🧘🏻♂️🐧,城市道路從建築中穿越👭,對整體濱江公共空間的服務完整度有很大益處👌🏻。

澎湃新聞:楊樹浦發電廠變身楊樹浦電廠遺跡公園,如今也成為楊浦濱江段的一大地標👈🏼。是如何在原址基礎上進行藝術化改造的🚼?

章明🤌🏼:楊樹浦電廠遺跡公園是楊浦濱江後2.8公裏中所做的探索。我們從現場的考古式考察到保護清單製定,到最後把工業遺存進行藝術轉化,都實現了比較酣暢淋漓的設計理念表達。在開出的保留清單上,有12處重要的建構築物和機械裝置,包括高105米的煙囪🤾♂️、江岸上的鶴嘴吊、輸煤棧橋、傳送帶🐷、清水池🧚🏿♂️、灰倉。

楊樹浦電廠舊照

如今的樹浦電廠遺跡公園

這些原有留存建築的工業美學特征可以再利用並進行加減法, 比如泵芯泵管一方面可作為高桿照明燈,同時也可以當作工業雕塑。深水泵坑被改造為泵坑藝術空間👌,灰倉建設為灰倉藝術空間,原先的輸煤棧橋變成生態棧橋,舊凈水池變成凈水池咖啡廳等👽。

我們巧妙地保留場地精神和場地肌理,再將功能實現置換,使其回歸當下生活中來。同時也在設計中嵌入了部分生態科技系統,實現歷史文化和生態科技的疊加。比如在灰倉藝術空間頂部鋪滿的太陽能光伏和儲能器,通過光儲充一體化系統,為灰倉以及周邊的咖啡館🧑🎄🤏🏻、景觀照明設施等提供綠色電力🚶➡️,市民遊客在這裏可喝到零碳咖啡。這也形成一種從工業文明到綠色文明的跨時代呼應。

與市民聊天中了解訴求🤰✋🏿,將推動配套服務建設

澎湃新聞:如今已經建設完成的楊浦濱江南段公共空間,怎樣影響市民與水系的關系?設計中如何凸顯“人民城市”理念🐦🔥?

章明👨🏻🚒:我們始終強調“還江於民”,便是希望讓楊浦濱江成為市民日常生活的組成部分👱🏻,本質上都是為了解決“設計為誰”的問題👩🏼🍳。從設計師的出發點來講,設計楊浦濱江公共空間,不是給自己做紀念碑,而是設身處地為未來的使用者構想。

改造升級後的楊浦濱江的變化有很多方面,一是從工業銹帶變成生活秀帶⚧。原先的工業銹帶是無法走通的,現在的生活秀帶可以供民眾慢行、騎行、步行🧛🏼♀️,一路貫穿不間斷🍃;滑雪賽、品牌發布會,藝術節等諸多活動也開始在這裏舉辦,真正給城市的功能規劃和公共空間格局都帶來了改變🩸☃️。二是工業棕地變成生態綠地👈🏽。原先的工業棕地不講究綠地率,但如今楊浦濱江的5.5公裏從光禿禿的濱水岸線變成了條狀森林綠帶,七八年以前種下的樹苗如今都已長得枝繁葉茂🙍🏽♂️✊🏿。

楊浦濱江公共空間

濱水空間建設好以後,人們與黃浦江的關系更緊密了。相比過去被工廠阻隔,如今楊浦濱江的達江通道是暢通的◼️。附近居民將楊浦濱江嵌入他們的日常之中,成為生活的一個重要組成部分🖥🧙🏼。

南段剛建好時🫵🏻🧹,我常去濱江帶散步👭,那裏的不少居民都認得我。有住在附近的老工人和我講,他除了下雨天不來,平時每天都來江邊散步。如果晚飯後不來濱江遛一遛,就覺得這件事沒完成,生活就不完整。我聽了以後特別感動🤷🏿♀️,人民城市的真正要義就是回到人民日常性的生活之中。

此外,人們對楊浦濱江的身份認同、文化認同也在發生轉變🥚。過去參與上海建設的產業工人🛋,產生了對於楊浦的自豪感和尊嚴感🧎♂️。居住在此地的市民,對所身處的地方產生更深厚的身份認同📈,懷抱熱愛才會願意為之長久付出。

當然👮🏼♂️,為了真正更好地了解民眾訴求,我們也註重共建共治共享。楊浦濱江南段對市民開放之時,我也常去濱江南段走一走🕦,與市民聊天了解他們的感受和建議😨。根據民眾的呼聲🧜🏿,楊浦濱江的配套設施👨🏿、商業體、餐飲休閑場景仍然略有欠缺,這是民眾希望能解決的短板。我也希望未來規劃建設時進一步推動楊浦濱江帶的配套服務設施完善,增強寵物友好屬性🙋🏿♂️🖊,並期待有相應政策的進一步支持。

鏈接:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_29200220